Aus den „Sittenstudien“ des französischen Schriftstellers Honoré de Balzac (1799 – 1850) stammt der Satz: „Die Lotterie ist eine Dummheit!“ Da schrieb man das Jahr 1842. Dieser Tage verheißen die aktuellen Lotto-Gewinnchancen (allen voran die Jackpots) schnell einmal zweistellige Millionenbeträge für die richtigen Zahlen oder Zahlenkombinationen. Die jährlich am 22. Dezember stattfindende spanische Weihnachtslotterie „El Gordo“ (dt. der Dicke; eingeführt 1812) schüttet gar Gewinne im Milliardenbereich aus. Das große Ende aller (finanziellen) Sorgen ist also nur ein paar Zufallskreuze entfernt und es besteht kein Zweifel, dass (Dummheit hin oder her) Zahlen und Glücksspiel zusammengehören wie Silvester und Feuerwerk.

Da dem Jahresausklang und somit der Zeit der Rauhnächte auch die Bezeichnung der sogenannten „Lostage“ (und „Losnächte“) anhaftet, sei nachfolgend dem Zusammenwirken von Glück, Magie und Zahlen ein näherer Blick gewidmet. Bleiben wir aber zunächst bei den Begriffen „Los/Losen“ und „Lotto“ bzw. „Lotterie“. Zu Ersterem heißt es im „Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens“: „Der heutige Sprachgebrauch versteht unter ‚losen‘ die Herbeiführung einer Entscheidung, besonders die Verteilung einer Masse, auf Grund eines mechanischen, alle verstandesmäßigen Erwägungen ausschließenden Verfahrens. Dieser Ausschluß ist entweder von vornherein gewollt, z. B. bei einer Lotterie, oder er wird dadurch erzwungen, daß sich eine andere Entscheidung als unmöglich erweist, z. B. bei Stimmengleichheit. Die Anzahl der Gelegenheiten für ein solches Verfahren ist unübersehbar groß“. (Handwörterbuch, Bd. 5, Sp. 1351 f.)

Das „Los“ bezeichnet in diesem Zusammenhang also das Hilfsmittel für das jeweilige Los-Verfahren, wiewohl „Los“ weiterführend auch in schicksalhafter Bedeutungsweise verwendet werden kann. Magische oder abergläubische Bezüge sind hier dennoch erst einmal ausgeschlossen. Dasselbe gilt für die „Lotterie“. Diese folgt einem festgelegten Spielplan, verlangt einen festgelegten Einsatz und (basierend auf dem Zufallsprinzip) sind festgelegte Gewinne (Sachgewinne/Geldgewinne) oder eben der Verlust des Einsatzes möglich. Man unterscheidet zwischen Klassenlotterie und Zahlenlotterie.

Klassenlotterien lassen sich bis ins 15. /16. Jahrhundert zurückverfolgen und haben ihre Ursprünge im niederländischen Raum. Der Begriff „lot“ für „Los“ (kann ebenfalls „Schicksal“ bedeuten) geht dabei vermutlich auf das Althochdeutsche „lóz“ zurück und meinte ursprünglich, den durch das Los zugewiesenen Anteil am Land. Gesichert ist die Herkunft allerdings nicht.

Der in Mecheln geborene Humanist Christoph de Longueil (1490 – 1522), u.a. Lehrer des französischen Königs Franz I., spricht in einem seiner Brief von der „Loteria“. (Epistolae, Lib. III, 1513/1518, ep. 33) Bereits im Jahr 1444 genehmigte die Stadt Utrecht ein erstes Patent für eine Lotterie. Im deutschsprachigen Raum wird 1521 von einer Warenlotterie in Osnabrück berichtet. Diese verfolgte durchaus praktische Zwecke, ließen sich doch auf diese Weise Waren, die nicht mehr oder nur schlecht absetzbar waren, verkaufen.

Die Ursprünge der Zahlenlotterie wiederum führen ins italienische Genua. Auch hier liegt dem Ganzen eher ein pragmatischer Ursprung zugrunde. Für den Großen Rat der Stadt wurden seit dem 16. Jahrhundert alle sechs Monate Mitglieder neu gewählt bzw. per Los (ital. „lotto“) bestimmt. Man loste 5 aus 90 Namen. Grund genug, um schließlich auf die einzelnen Namen/Kandidaten Wetten abzuschließen. „Später wurde daraus, indem man statt der Namen bloße Zahlen anwendete, das förmliche Lotto“. (Handwörterbuch, Sp. 1425) Nicht nur in den Städten, sondern auch an den Adels- und Fürstenhöfen, etablierte sich dadurch eine solide Einnahmequelle. In Frankreich ist die 1757 erfolgte Gründung der französischen Staatslotterie (ebenfalls mit dem System 5 aus 90) im Übrigen auf den Italiener Giacomo Casanova (1725 – 1798) zurückzuführen, nicht nur bekannt für seine zahlreichen Liebschaften, sondern seines Zeichens auch Jurist, Schriftsteller, Bibliothekar, Dichter etc.

Soviel Freude und Frust das Zahlenglücksspiel auch erregte, unumstritten war es nie. Vor allem die Theologen sahen darin eine Sünde sowie die Verwahlosung von Sitte und Anstand. Anti-Lotterie-Predigten waren nicht selten. So heißt es im Fragment einer solche Predigt aus dem Jahr 1780, deren Verfasser anonym geblieben ist: „Kann ein Lehrer schweigen, wann er seine Zuhörer die aberglaubigste Mittel, als Träume und fast alle vorkommende Begegnisse zu Propheten und Wegweiser ihres Glücks im Lotto machen siehet, wann man öffentlich Traumbücher unterhält, worinn die Bedeutung der abgeschmacktesten Vorstellungen und Bilder, die je ein verrücktes Gehirn hervorbrachte, angegeben wird?“ (Fragment einer Predigt, 1780: 3 ff.)

Wobei wir mittendrin wären in der Magie und beim lateinischen Begriff „sors“. Dieser meint nicht nur „Los“, sondern auch „Orakelspruch“, „Weissagung“, „Losorakel“ oder „Lostäfelchen“, in weiterer Bedeutung ebenfalls „Schicksal“. Durch das Los/das Losen soll es gelingen „die Zukunft oder sonstiges Verborgenes zu erkunden“ (Handswörterbuch, Sp. 1353). Gelost wird übrigens schon in der Bibel, wenn auch auf ausdrücklichen Befehl Gottes. Die Verbindung zwischen Zahlen, Magie und Los/Lotto erscheint auf den ersten Blick zunächst abwegig, auf den zweiten Blick nicht, bedenkt man die Fülle divinatorischer Praktiken (Vogelschau, Wolkenschau, Eingeweideschau, Orakelstäbchen, Fluchtafeln etc.) seit der Antike. Nicht einmal die Kirche hatte dagegen mit Verboten und Predigten eine Chance. Das Orakel findet eben seinen Weg.

„Vor allem in Süditalien wurde das Lottospiel mit Figuren des Volksglaubens in Verbindung gebracht. Hilfreich waren Heilige, Arme Seelen aus dem Fegefeuer, ein Kobold […] Eremiten und Priester, Spiritisten und umherziehende Traumdeuter, die Lottobücher verkauften. Totenschädel dienten als Sprachrohre aus dem Jenseits, durch die hindurch sich die Seelen der Verstorbenen mitteilten. Man betete für ihr Seelenheil, dafür gaben sie in den folgenden Nächten Lottozahlen der nächsten Ziehung durch Visionen und Träume preis.“ (Doering-Manteuffel, S. 84)

Unbestritten ist, dass sich besonders die Rauhnächte (auch „Zwölfte“ oder „Zwölf heilige Nächte“ genannt) für Orakelbräuche anbieten, und das nicht nur in Bezug auf Losen oder Zahlenmagie. In den „Losnächten“ spielt u.a. das „Horchen“ eine Rolle, d.h. die Gewinnung eines sogenannten Hör-Omens, während bei den „Lostagen“ das „Lösen“ im Vordergrund steht, meist bezogen auf das Wetter. Wetterzeichen wie Niederschläge, Sonnenschein, Gewitter, Hitze etc. werden als „Moment der Ungewißheit […] in den Kreis der Mantik versetzt; diese Wetterzeichen werden bisweilen geradezu als ‚Los‘ […] bezeichnet.“ Mit ihren bis in die Antike zurückreichenden Wurzeln sind sie schließlich „Bestandteil der Bauernpraktiken“ geworden. (Handwörterbuch, Sp. 1406 f.) Vor allem die Tage zu Beginn eines neuen Jahres dienten häufig als Omen für die Voraussicht auf das Wetter der kommenden Monate.

Aber zurück zum materiellen Glück. Für die Ermittlung glücksbringender Zahlen sind eine Vielzahl von Bräuchen überliefert, die nicht alle das Befragen von Geistern erfordern. So kann ein am Weihnachts- oder am Silvesterabend in eine Schüssel mit Wasser geworfenes Geldstück für die nötige Klarheit sorgen; man muss nur mitzählen, wie oft die Münze liegenbleibt. Eine weitere Alternative: die Münze neunzigmal werfen und die Zahlen notieren, wenn sie vom Rand der Schüssel abprallt. Ein etwas skurriler Brauch aus Böhmen steht in Verbindung mit dem Essen: Jeder Knödel, der am Thomasabend (21. Dezember) gekocht wird, erhält eine Losnummer. Die Nummer des Knödels, der als erster oben schwimmt, bringt dann das Glück.

Besonders die Traumbücher (Somniaria, auch Losbücher oder Wahrsagebücher) sind im wahrsten Sinne des Wortes wunderbare Ratgeber für das Lottospielen. „Hauptsächlich unter ihrem Einfluß wurde das Deuten der Nummern eine eigene ‚Wissenschaft‘, die den Kundigen reichen Erwerb sicherte“ und die Kunst des Deutens verschiedentlich sogar zu einer Geheimwissenschaft machte. (Handwörterbuch, Sp. 1429) Dabei war u.a. die Anzahl der geträumten Gegenstände oder ihre Buchtstaben entscheidend. So trug die Angst (wenn jemand von Angst träumte) die Nummer 90, das geträumte Abbrechen einer Rose die Nummer 14. Dies konnte von Traumbuch zu Traumbuch verschieden sein. „Sieht man ein Haus brennen, so setzt man die Nummer des brennenden Hauses oder die Summe der Jahre, die diejenigen Personen zählen, die man auf der Brandstätte antrifft.“ (Ebd.) Vor allem aber setzte man bei Lottospielen gern auf das Alter. Ist „jemand 57 Jahre alt, so setzt er 5 und 7“. (Ebd.) Überhaupt ist es nicht unüblich Geburtstage, Zahlen besonderer Lebensereignisse oder Quersummen von Jahreszahlen für das Tippen zu verwenden, so eine ganz eigene Erkenntnis aus der praxisnahen Beobachtung von eifrigen Lottospielern.

Bleibt der erhoffte Gewinn zunächst aus, kann man sich magische Unterstützung besorgen, zum Beispiel in Form einer Alraune, auch bezeichnet als Teufelsmännlein. Mit lederner Kopfbedeckung und Mantel angekleidet soll sie das Geld beim Glücksspiel vermehren; früher war solch ein Einsatz allerdings in der Regel verboten, denn der Alraune wurde eine nicht geringe magische Macht zugeschrieben.

Wenn Sie sich also zum Jahreswechsel mit dem Gedanken ans Losen oder Lottospielen tragen, mögen Ihnen Glück und Ritual hold sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie am besten Ihren Geldbeutel oder wenden Sie sich beratend an den Brauchtumsforscher Ihres Vertrauens.

Das Team vom MYTHO-Blog wünscht eine mythische Zeit und natürlich einen entspannten Jahreswechsel.

Ein Beitrag von Dr. Constance Timm

Literaturhinweise:

Fragment einer Predigt über die Lotto-Sucht und deren verwüstende Folgen beym Land-Volk. Gehalten am Sonntag Lätare 1780, übe die Worte: Sammlet die übrigen Brocken. Joh. 6. Vers 12. Darmstadt.

Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hrsg. von Hanns Bächthold-Stäubli, Eduard Hoffmann-Krayer. Bd. 5. Walter de Gruyter: Berlin/New York 1987.

Honoré de Balzac. Sittenstudien. Bd. 4. Szenen aus dem Provinzleben. Bertelsmann: Gütersloh 1972.

Sabine Doering-Manteuffel. Okkultismus. Geheimlehren, Geisterglaube, magische Praktiken. C.H.Beck: München 2011.

© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.

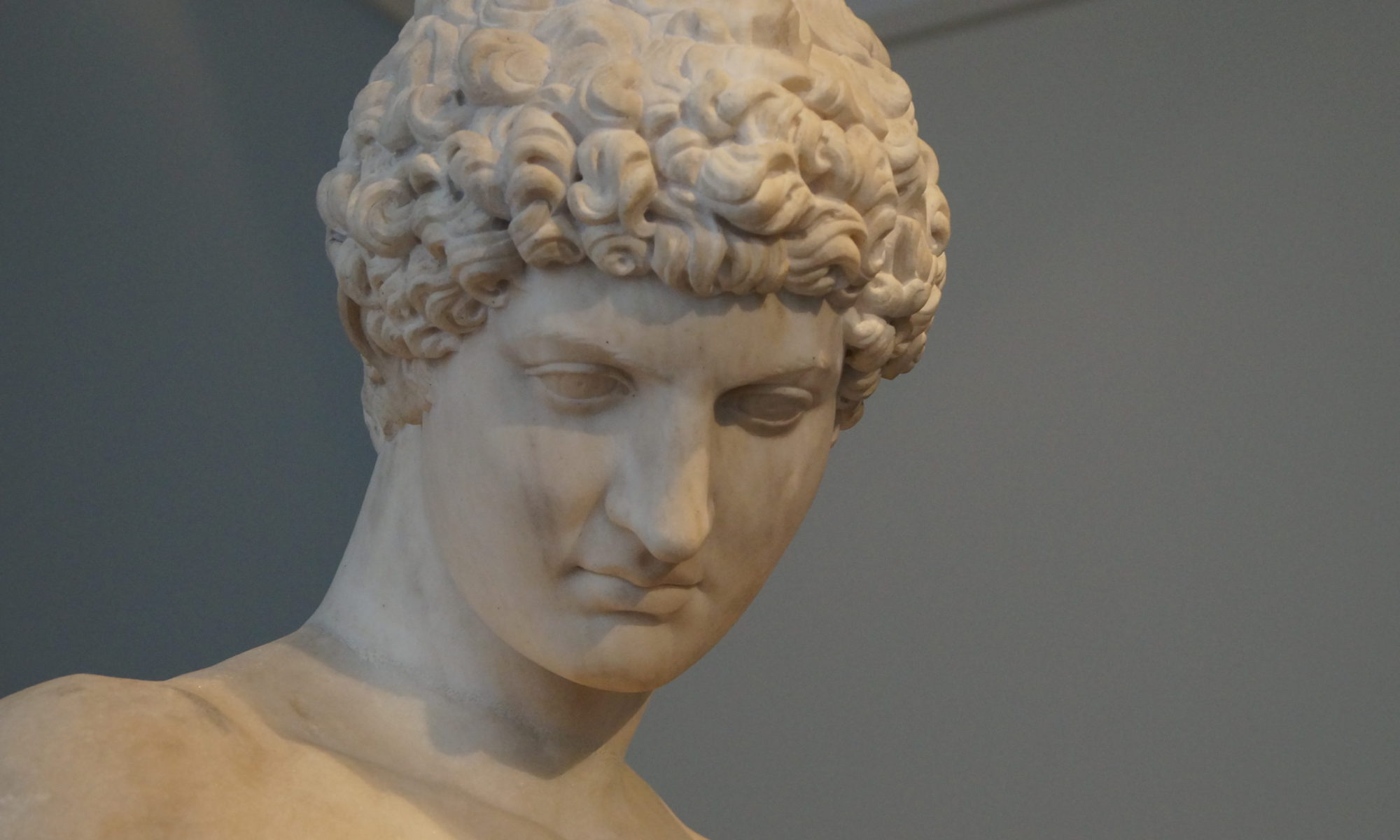

In der griechischen Mythologie ist auch von Los die Rede. Da gibt es die Moiren (Schicksalsgöttinnen). Klotho spinnt dabei den Lebensfaden und Lachesis entscheidet das Schicksal mittels Los. Das Wort Los ist schon wirklich interessant – und man kann sogar das große Los ziehen. Es viel mehr Aspekte, wie sich das Wort Los betrachten lässt:

„Die Wörter Schicksal und Los stehen bei Thomas von Aquin direkt im Zusammenhang. Thomas von Aquin unterscheidet zwischen drei Arten des Losens:

1. Wahrsagendes Losen (sors divinatoria)

2. Verteilendes Losen (sors divisoria)

3. Beratendes Losen (sors consultatoria)

Es heißt, dass das Wort Los einen altnordischen Bezug hat und mit „Blut“ assoziiert wird. Dieses Blut bezieht sich auf Opfer, womit die Opferung von Tieren gemeint ist“ ->

https://www.mythologie-antike.com/t116-moiren-schicksalsgottinnen-in-der-griechischen-mythologie-denen-sich-auch-zeus-fugen-muss