In der vergangenen Woche hatte ich das Vergnügen, der Fachtagung der Europäischen Märchengesellschaft im Rheinland-Pfälzischen Vallendar beizuwohnen. „Zauberpflanzen – Pflanzenzauber“ stand auf der Agenda. Ein Thema, dem man nicht nur in Märchen, sondern auch in der Mythologie auf die Spur kommen kann, und vielleicht ist es kein Zufall, dass der Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie gerade in Leipzig gegründet wurde, in „Libzi“, dem Ort der Linden (sorbisch „lipa“ > Linde). Linden galten bei Germanen und Slawen als heilige Bäume. Ihre herzförmigen Blätter symbolisierten und symbolisieren die Liebe, oft wurde aber auch unter Linden Gericht gehalten. Nach Seuchen- oder Kriegsjahren stiftete man Friedens- oder auch Kaiserlinden und unter Dorflinden tauschte man Nachrichten aus, hielt Brautschau oder spielte zum Tanz auf. Von Lindenblättern weiß man, dass sie das Gemüt beruhigen. Früher glaubte man gar, dass sie böse Geister und Dämonen fernhielten. Beste Voraussetzungen also, sich in ein magisch-botanisches Abenteuer zu stürzen und vor allem die Kräuter, welche in Mythen und Märchen die ewige Jugend verheißen oder Verstorbene vom Tod zurück ins Leben holen, ein wenig näher unter die Lupe zu nehmen.

Pflanzen, so der Philosoph Emanuele Coccia, von dem im Jahr 2020 das Buch „Die Wurzeln der Welt. Eine Philosophie der Pflanzen“ erschienen ist, sind nicht nur Garant für Leben, Nahrung oder Material für medizinische Zwecke, sie führen ein Leben an der Grenze „zwischen dem Organischen und dem Anorganischen, zwischen dem Boden und der Luft, zwischen der Erde und der Sonne. Pflanzen sind Akteure, die Grenzen zu Schwellen werden lassen, die Linien und Ränder in Landschaften verwandeln.“ (Coccia, In: Philosophie, S. 31 ) Damit existieren sie also in einer Duplizität und in einer Gleichzeitigkeit der Welten. Und vielleicht liegt das Magische, das Greifbare wie das Ungreifbare, das sie ausmacht, genau hierin. In ihrer Eindeutigkeit und auch in ihrer Uneindeutigkeit. Denn wie die Menschen besitzen auch Pflanzen sowohl eine Licht- als auch eine Schattenseite.

Die mythisch-botanische Reise beginnt bei Gilgamesch. Das sumerische Epos um den legendären König von Uruk ist eine der ältesten literarischen Überlieferungen überhaupt. Eine Geschichte von Freundschaft, Mut, Abenteuer und am Ende auch Tod. Und es ist eben der Tod, den Gilgamesch nach dem Dahinscheiden seines Freundes Enkidu überwinden möchte. Utnapischtim, der mesopotamische Noah, soll darüber Kenntnis haben, ist dieser doch aufgrund eines göttlichen Beschlusses selbst unsterblich geworden. Und sein Rat lautet nun, dass Gilgamesch „die Pflanze des Herzschlags“ finden soll, die sich tief im Süßwasserozean (dem Abzu) befindet. „Eine Pflanze ist es, wie Bocksdorn ist ihr Wuchs, ihr Dorn ist dem der Rose gleich, und er wird deine Hände stechen. Sollte jene Pflanze deine Hände je erreichen, so wirst du deine Jugend wiederfinden können.“ (Maul, Gilgamesch, S. 151 ) Der waghalsige Tauchgang in die Abgründe des Wassers glückt. Gilgamesch findet die Pflanze und ist voller Tatendrang: „Ich will sie bringen nach Uruk … Einem Greisen will ich [von ihr] zu essen geben und die Pflanze so erproben. Ihr Name sei ‚Der-greise-Mensch-ist-jung-geworden‘. Ich selbst will davon essen, damit ich wieder wie zu Zeiten meiner Jugend bin!“ (Maul, Ebd.)

Doch dann geschieht etwas, womit der Held nicht rechnet: Eine Schlange riecht „den Hauch der Pflanze“, frisst sie und beginnt sich zu häuten – eine sowohl reale als auch symbolische Wandlung, aus dem Alten entsteht Neues. Die so nahe erscheinende Unsterblichkeit ist für Gilgamesch also verloren, und ob sich hinter der Pflanze ein reales Kraut verbirgt, ist aufgrund fehlender Berichte in den Keilschrifttexten nicht gesichert. Bocksdorn-ähnlich soll das Gewächs sein. Vom Bocksdorn (Lycium barbarum, aus der Familie der Nachtschattengewächse) weiß man zumindest, dass er in der traditionellen chinesischen Medizin Verwendung findet und gut auf Blutdruck und Blutzucker wirkt, das Immunsystem anregt und sogar gegen Krebs vorbeugen soll.

Ein weiterer botanischer wie auch mythischer Wolf im Schafspelz findet sich in Gestalt der Ambrosia. Botanisch wurde die Gattung Ambrosia (auch Traubenkräuter, Familie der Korbblütler) 1753 durch Carl von Linné aufgestellt. Ambrosia-Arten können schwere Allergien auslösen. Zu ihren vornehmlichen Merkmalen zählt zudem, dass sie sich schnell verbreiten und nur schwer ausrotten lassen. Daher auch die Bezeichnung „ambrosia“ von ambrotios (griech. unsterblich). Mit dem Namen assoziieren wir allerdings nicht zwangsläufig ein gesundheitsschädliches Unkraut, sondern die unsterblich machende Speise der Götter in der griechischen Mythologie, wie sie etwa der Dichter Homer in seinen Epen Ilias und Odyssee erwähnt. Sie war auch die Speise für die Pferde der Götter. Man verwendete sie zudem als Öl (u. a. zur Salbung der Toten), als Balsam oder aber verabreichte sie Götterlieblingen wie etwa dem Helden Achilles.

Ein eher unrühmliches Beispiel, wie wirksam das mythische Ambrosia sein konnte, erzählt die Geschichte des Königs Tantalos, der an die Tafel der Götter geladen wurde und dort sowohl das Ambrosia als auch den Nektar (das Getränk der Götter) stahl. Als er seinerseits die Götter in sein Haus einlud, versuchte er hochmütig deren Allwissenheit zu testen. Er tötet seinen jüngsten Sohn und ließ diesen als Mahl servieren. Doch die Tat wurde durchschaut und Tantalos in den tiefsten Ort des Hades verbannt, wo er – dank der unsterblich machenden Wirkung von Ambrosia – auf ewig zu den sogenannten Tantalosqualen verdammt war. So sind Früchte und Wasser für ihn zum Greifen nah, bleiben aber dennoch unerreichbar.

Wie schaut es nun aber mit Lebenskräutern in den Märchen aus? Wie bereits bei Gilgamesch beschrieben, kann die Angst vor dem Tod ein Motiv für die Suche nach ihnen sein. Weitere Motive sind u. a. Liebe und Loyalität. Und manchmal bewirkt sogar ein Diebstahl auf ganz eigene Weise die Unsterblichkeit. Im mongolischen Märchen „Der Hase und das Lingzhi-Kraut“, das sowohl Schöpfungsgeschichte der Menschen als auch Erklärungsgeschichte für das Wirken von Sonne und Mond ist, wollen sich die Hasen aus Dank dafür, dass einer der ihren von einer Frau nach einer Verletzung geheilt wurde, für die Wohltat revanchieren. Sie suchen das lebensverlängernde Lingzhi-Kraut und bringen es der Heilerin. Diese ist vom Duft der Pflanze betört, verspeist sie und wird (mit einen der Hasen im Arm) zum Mond hinaufgetragen. Ihr Mann ist darüber so betrübt, dass die Hasen auch ihm das Kraut bringen, damit er bei seiner Frau im Mond sein kann. Doch er verspeist die Pflanze zum Mittag und fliegt so zur Sonne. Frau und Mann sind auf diese Weise unsterblich geworden, können einander aber nie wieder begegnen. Das Märchen greift hier zusätzlich auch die Pareidolie auf. Darunter verstehen wir das Phänomen, dass wir in Dingen und Mustern vermeintliche Gesichter, Gegenstände oder uns vertraute Wesen erkennen. Im Falle des benannten Märchens ist es die Mondoberfläche, die oft als Hase gedeutet wird (oft auch im Verbund mit einem Mörser).

Wu: The Life Cycle of a Peking Man, Bd. II, Peking: The Peking Chronicle Press

1941, S. 34. Exemplar in der Bibliothek des Instituts Monumenta Serica.

Der Mondhase als mythologische Figur ist besonders im ostasiatischen Raum verbreitet, man findet ihn aber auch in mexikanischen Geschichten. Er ist Begleiter der Mondgöttin, gilt als uraltes Symbol für Fruchtbarkeit und steht darüber hinaus für die Langlebigkeit. „Typische Darstellungen, die auf den chinesischen Daoismus zurückgehen“, so die Sinologin Barbara Hoster, „zeigen den Mondhasen auf den Hinterbeinen unter einem Zimtbaum im Hofe des Mondpalastes stehend, wo er mit Mörser und Stößel aus der Rinde des Zimtbaumes das Elixier der Unsterblichkeit herstellt.“ (Hoster, S. 52) Zimt ist eines der ältesten Gewürze. Im ostasiatischen Raum gilt er zusammen mit Pfeffer und Kardamom auch als eines der drei kostbarsten Gewürze. Schon die alten Ägypter verwendeten ihn u.a. als Räuchermittel und zur Einbalsamierung, im antiken Griechenland und Rom gebrauchte man ihn als Gewürz, Medizin und Aphrodisiakum.

Das im Märchen benannte Lingzhi-Kraut finden wir in der Botanik als Pilz wieder, im Ganoderma lingzhi, einer verwandte Art des Glänzenden Lackporlings (Ganoderma lucidum). Er ist als Heil- und Stärkungsmittel bekannt. Der Name Ling Zhi bedeutet im Chinesischen übrigens „Geist-Pflanze“, man bezeichnet den Ganoderma lingzhi aber auch als „Pilz der Unsterblichkeit“ oder als „Kraut spiritueller Kraft“. Er gilt damit auch als „König der Heilkräuter“ und wird häufig als Tonikum verwendet, diente früher aber auch als Talisman (u. a. wurde er in Gebäuden aufgehängt, um Unglück fernzuhalten).

Eine andere Variante der Unsterblichkeit begegnet uns im chinesischen Märchen „Der Mond und das wundertätige Lebenskraut“ rund um den Helden Ainai:

„Eines Tages steifte Ainai durch die Berge. Da stiess er plötzlich auf eine Schlange, die armdick und lang wie ein Wurfspeer war. Sie schlängelte sich durch das Gras. Auf ihrem Rücken klaffte eine tiefe Wunde, die sich Zoll für Zoll schloss, sobald der Schlangenleib eine silbrig glitzernde Pflanze streifte. Es dauerte nur eine kleine Weile, bis die Schlange geheilt war und ihres Weges zog. Da bückte sich Ainai nach der geheimnisvollen Pflanze und gewahrte zu seiner Freude, dass es das Lebenskraut war. Er grub es behutsam aus, barg den Schatz an seiner Brust und lief nach Hause.“ (Pflanzenmärchen, S. 77)

Mit Hilfe der Pflanze gelingt es dem Helden im weiteren Verlauf, nicht nur Krankheiten zu heilen, sondern auch Tiere und Menschen vom Tod ins Leben zurückholen. Allerdings geht das Lebenskraut verloren, der Mond nimmt es heimlich an sich, als sich Ainais Frau und deren Schwägerin darum streiten. Um es zurückzuholen, wird der Schakal über die Himmelsleiter zum Mond geschickt. Immer wieder beißt er seitdem vom Mond Stücke ab, damit dieser das Kraut herausrückt und immer wieder heilt der Mond mit dem Kraut seine Wunden. Somit kann das Lebenskraut nicht nur Tote erwecken, sondern erklärt auch den ewigen Lauf von zunehmendem und abnehmendem Mond.

Das Lebenskraut findet man auch im Grimm’schen Märchen „Die drei Schlangenblätter“ (ATU 612). Hier bringen die Schlangen die Heilung und der junge König kann auf diese Weise seine verstorbene Frau wieder ins Leben zurückholen. Die Unsterblichkeit in Form der ewigen Jugend wird hier allerdings nicht erlangt. Das Kraut verlängert das Leben nicht, sondern macht den Tod rückgängig. In diesem Fall mit durchaus negativen Folgen. Während im Märchen um den Helden Ainai sich die Wiedererweckten als dankbar und hilfreich erweisen, ist die Rückkehr ins Leben hier Segen und Fluch gleichermaßen. Der junge König ist erfreut, dass er seine Liebe wieder in die Arme schließen kann. Und rettet dabei sein eigenes Leben, denn die Bedingung für die Hochzeit war, dass er beim Tod seiner Frau mit ihr ins Grab eingeschlossen wird. Allerdings verändert sich der Charakter der ins Leben zurückgeholten Königin radikal. Sie wird böse, untreu und trachtet ihrem Mann nach dem Leben. Hierin spiegelt sich vielleicht auch die Furcht vor Wiedergängern, die die Lebenden heimsuchen und ihnen Tod und Unglück bringen. Die Schlangenblätter an sich werden im Märchen nicht näher bezeichnet. Es sind Blätter, die von Schlangen gebracht werden und vom jungen König in der Art der Charonsmünzen auf Mund und Augen der Toten gelegt werden. Nur eben nicht, um für die Seele des Toten den Übergang ins Jenseits sicherzustellen, sondern, um ihn dort zurückzubringen.

Eine Rückkehr von den Toten ist auch Thema im Märchen „Die zwei Brüder“ (KHM 60), dem längsten Zaubermärchen der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder, allerdings steht die Wiedererweckung nicht im Mittelpunkt. Ein Zwillingspaar wird, nachdem es vom Vater verstoßen wurde, von einem Jäger aufgenommen und aufgezogen. Beide Brüder erwerben sich durch ihre Gutherzigkeit eine Reihe von Tieren (u. a. Hase und Löwe) als Begleiter und ziehen in die Welt hinaus. Einer der Brüder besiegt einen Drachen, um eine Prinzessin zu retten und wird im Anschluss an die Tat vom neidischen Marschall des Königs getötet. Doch darf er ins Leben zurückkehren. Diese Rückkehr erfolgt mit Hilfe einer Wurzel, die dem Verstorbenen in den Mund gelegt werden muss – auch hier finden wir wieder eine Parallele zur Charonsmünze. Über Aussehen oder Namen der wundersamen Wurzel erfahren wir ansonsten nichts. Das Lebenskraut dient in diesem Märchen auch einzig der Rückkehr des Toten, und zwar in der Art, dass es dessen abgetrennten Kopf wieder an den Körper fügt. Interessanterweise ist es auch in diesem Märchen der Hase, der von der Wunderwurzel weiß, diese sucht und zum Toten bringt.

Auffällig ist in den Grimm’schen Märchen sowie im chinesischen Märchen „Der Mond und das wundertätige Lebenskraut“, dass die Pflanzen nicht näher benannt, sondern schlicht als „Pflanze“, „Wurzel“ oder „Blätter“ bezeichnet werden. Nur die Wirkung ist relevant, Aussehen oder gar botanische Spezifizierungen sind für die Handlung unerheblich. Zudem fällt auf, dass Märchen, in denen Lebenskräuter in den benannten Varianten (Verlängerung der Jugend, Rückkehr von den Toten) eine Rolle spielen innerhalb der Pflanzenmärchen nur wenig Raum einnehmen.

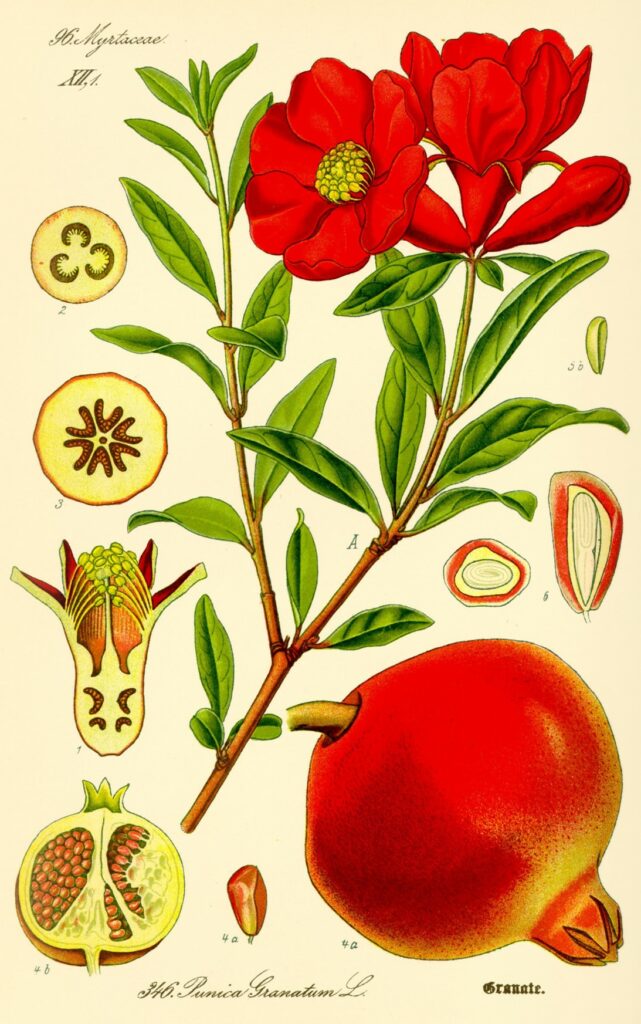

Schauen wir daher noch einmal in Botanik und Mythologie. Hier finden sich unter den Pflanzen, die als Zauberpflanzen ausgewiesen sind u. a. die sogenannten immergrünen Sträucher wider, die schon im Altertum mit der Unsterblichkeit in Verbindung gebracht wurden. Darunter zählen beispielsweise die Mistel, der Efeu, die Eibe, der Lorbeer oder aber der Granatapfel. Letzterer (Punica granatum) stammt ursprünglich aus Pakistan und gilt zugleich als Symbol für Fruchtbarkeit und Liebe (u.a. in seiner Verwendung als Aphrodisiakum). So heißt es im Hohelied des Salomon (Altes Testament): „Fruchtbarkeit und ewiges Leben, Dein Schoß ist ein Park von Garantapfelbäumen.“ (Hld, 4, 13)

Der griechischen Mythologie zufolge pflanzte die Liebesgöttin Aphrodite den Baum, nachdem er aus dem Blut des berauschten und lüsternen Gottes Dionysos entstanden war. Des weiteren ist der Granatapfel Teil der Demeter-Persephone-Geschichte. Nachdem der Unterweltgott Hades die Demetertochter Persephone (römisch Proserpina) in die Unterwelt verschleppte hatte, intervenierte Göttervater Zeus bezüglich ihrer Rückgabe. Bevor sie das Totenreich verlassen konnte, aß Persephone jedoch Granatapfelkerne (die Bedingung für die Rückkehr war gewesen, dass sie in Hades‘ Reich nichts isst), weshalb sie an die Unterwelt gebunden blieb und jeweils eine Hälfte des Jahres an der Oberwelt und die andere bei Hades verbringen musste. Der Granatapfel spielte denn auch im antiken Griechenland als Grabbeigabe eine wichtige Rolle. (Vgl. Haag, S. 236 f.)

Im italienischen Märchen „Die Granatäpfel“ geht es indes weit züchtiger zu als im Mythos. Ein schwermütiger Prinz zieht in die Welt, um ein Mädchen aus Milch und Blut zu suchen. Statt einer findet er gleich drei davon, die von einer Fee ins Innere von Granatäpfel gebannt wurden. Er verliebt sich in das jüngste Mädchen, gemeinsam bezwingen sie die Fee und erhalten das wohlverdiente Happy End. Der Bezug zur Unterwelt und dem ewigen Leben fehlt hier völlig. Stattdessen geht es, um die Läuterung des Prinzen und die Listen, die das Mädchen anwendet, um sich aus der Verzauberung der Fee zu befreien, und natürlich um die Liebe.

Wenn man auf der Suche nach der Unsterblichkeit in Verbindung mit Pflanzen das World Wide Web – das ja seit einigen Jahren auch so etwas wie eine ganze eigene Form der Unsterblichkeit kreiert – gebraucht, stößt man unweigerlich auf Jiaogulan, das sogenannte Unsterblichkeitskraut aus der Familie der Kürbisgewächse. Es stammt aus dem indischen bzw. südostasiatischen Raum und wirkt beruhigend bei Stress, Einschlafstörungen und hohem Blutdruck. Laut der traditionellen chinesischen Medizin zählt es zu den zehn wichtigsten gesundheitsfördernden Kräutern. Seinen Namen erhielt es übrigens daher, als bei einer Volkszählung zu Beginn des 15. Jahrhunderts auffiel, dass in der südchinesischen Provinz Guizhou überdurchschnittlich viele über Hundertjährige lebten und die Bewohner der Provinz nachweislich regelmäßig Tee mit Blättern der Jiaogulan-Pflanze tranken. Und nicht nur in Zeiten, in denen die Sterblichkeit durch Kriege, Seuchen und Hungersnöte hoch war, kommt ein hohes Alter ein wenig dem Traum vom ewigen Leben gleich.

Mytho-botanische Fortsetzung folgt.

Ein Beitrag von Dr. Constance Timm

Literaturhinweise:

Barbara Hoster. Wie kam der Hase auf den Mond? Betrachtungen zum Jahr des Hasen. In: China heute XLII (2023), Nr. 1 (217), S. 52-54.

Das Gilgamesch-Epos, neu übersetzt und kommentiert von Stefan M. Maul. 7. Aufl. C.H.Beck: München 2017.

Emmanuele Coccia. Pflanzen führen ein Leben an der Grenze, In: Philosophie. Sonderausgabe Nr. 25, 2023, S. 28-33.

Pflanzenmärchen aus aller Welt. Ausgewählt und illustriert von Djamila Jaenike. Herausgegeben von der Mutabor Märchenstiftung. 2. Aufl. Mutabor Verlag: Trachselwald 2021.

Stefan Haag. Liebeskraut und Zauberpflanzen. Mythen, Aberglauben, Heutiges Wissen. Kosmos: Stuttgart 2010.

© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.