Unsere Oktober-Exkursion führte das Team vom MYTHO-Blog ins Ägyptische Museum der Universität Leipzig, genauer genommen in die Sammlung des in Dessau geborenen Ägyptologen Georg Steindorff (1861-1951), der auf seinem Fachgebiet nicht nur als einer der führenden Gelehrten seiner Zeit galt, sondern in den Jahren 1923/24 auch das Amt des Universitätsrektors innehatte. Die umfangreichen Ausstellungsstücke, welche der Besucher auf drei Etagen in den ehemaligen Bankräumen des Leipziger Krochhochhauses bestaunen kann, stammen aus Ausgrabungen in und um Gizeh, Aniba (südlich von Assuan) und Qau el-Kebir (Mittelägypten). Ein Großteil der Sammlung umfasst dabei Kleinkunst des Grab- und Hausgebrauchs vom Alten Reich bis in die Ptolemäerzeit. Zunächst Teil der privaten Gelehrtensammlung, verkaufte Steindorff eine Vielzahl der Objekte 1936 an die Universität, ehe er aufgrund seiner jüdischen Herkunft dauerhaft in die USA emigrierte.

Auf der Führung durch die Sammlung hatten wir nicht nur das Gefühl in eine für uns fremd und doch erstaunlich nahbar wirkende Zeit und Kultur einzutauchen, sondern wir erfuhren auch so manch Bekanntes, aber auch Neues. Ein spannender Rundgang, den wir angesichts der aktuellen Corona-Restriktionen, gern mit unseren Leserinnen und Lesern teilen möchten.

Schöpfung

Als einer von mehreren ägyptischen Schöpfungsmythen beginnt der heliopolische Schöpfungsmythos damit, dass Atum sich selbst schöpfte, aus Nun (den Wassern des Chaos) emporstieg und den Urhügel betrat. Dieser Hügel wurde später als Standort des großen Tempels von Heliopolis, dem Zentrum des Sonnenkults, angesehen. Nach Margaret Bunson war Atum ursprünglich ein Erdgott (auch Tem oder Tum genannt), der während des Alten Königsreichs (2575-2134 v. Chr.) mit dem Kult des Re (auch Ré oder Ra geschrieben) in Verbindung gebracht wurde. Atum unter dem Namen Re-Atum wurde zugeschrieben, Licht in die Dunkelheit zu bringen; es war zudem der Name der untergehenden Sonne. Re-Atum wird oft als ein Mann dargestellt, der die Doppelkrone Ägyptens, das königliche Zepter sowie ein Ankh trägt. Mit Atum beginnt die heliopolische Kosmologie.

Nachdem Atum aufgetaucht war, begann der Herr von Heliopolis, wie er genannt wurde, mit der Erschaffung der göttlichen Wesen Ägyptens. Aus seiner Schöpfung entstammen zwei Wesen, Shu (der Gott der Luft) und Tefnut (die Göttin der Feuchtigkeit) im heliopolischen Schöpfungsmythos. Diese beiden wurden mit der Legende vom Auge des Re-Atum, dem Symbol der Sonne als Quelle der Menschheit, in Verbindung gebracht. Es scheint, dass Atum irgendwann nach ihrer Erschaffung sowohl Shu als auch Tefnut verlor, und als er sie wiederfand, weinte er. Aus diesen Tränen stammend die Menschen.

Shu und Tefnut schufen Geb (den Erdgott) und Nut (die Himmelsgöttin). Geb und Nut verliebten sich ineinander, aber als Atum die Liebenden entdeckte, hob er Nut in den Himmel, um sie von Geb zu trennen. Nut jedoch war bereits schwanger. Atum stimmte widerwillig zu, dass sie ihre Kinder gebären möge, verbot ihr aber, dies an den traditionellen Tagen des bekannten Kalenders zu tun, sodass Nut keine Möglichkeit hatte zu gebären. Thoth hatte Mitleid mit Nuts misslicher Lage und gewann bei einer Wette mit den anderen Göttern fünf zusätzliche Tage, an denen Nut ihre vier Kinder gebar: Osiris, Isis, Set und Nephthys. Diese fünf Tage waren fortan als die Geburtstage der Götter bekannt.

Die Familie der neun Götter Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set und Nephthys werden als die heliopolische Ennead (altägypt. Pesdjet, dt. Neunheit) bezeichnet und steht im Zentrum des heliopolischen Schöpfungsmythos. Bunson verortet diese Ennead in die frühdynastische Periode (2970-2575 v. Chr.). Rosalie David weist treffend darauf hin, dass die Hauptquelle dieses Schöpfungszyklus die Pyramidentexte sind, die sie im Alten Reich (2575-2134 v. Chr.) verortet. Sowohl George Hart als auch Pat Remler ordnen diese Texte dem Grab Saqqara, das auf ca. 2350 v. Chr. datiert wird, zu.

Die kosmologische Tradition der Gottesgeburtstage (oder Epagomenalen Tage) war eine Reaktion auf den traditionellen 360-Tage-Kalender, der seit der frühen Dynastie (2920-2575 v. Chr.) verwendet wurde und während der Dritten Dynastie (reg. 2630-2677 v. Chr.) an einen von Imhotep – dem Wesir von Djoser – geschaffenen 365-Tage-Kalender angepasst wurde.

Ein Beitrag von Colleen Nichols

Ordnung

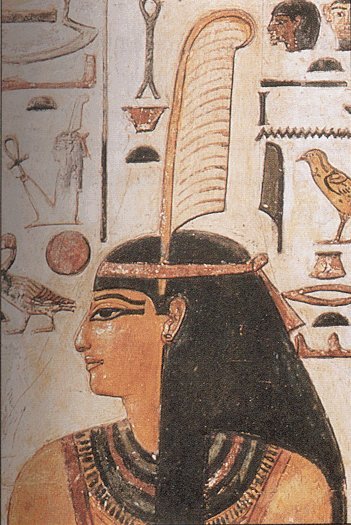

Das grundlegende Prinzip sowohl ihrer kosmologischen wie auch ihrer staatlichen Ordnung drückten die alten Ägypter mit dem Wort „ma’at“ (Maat, Mȝˁ.t, ursprünglich Mu’at) aus, ein Wort, das sich nicht allein mit Begriffen wie „Ordnung“, „Richtung“, „Gerechtigkeit“, „Recht“, „Wahrheit“ oder „Weltordnung“ wiedergeben lässt. Denn all diese Aspekte sind in Maat quasi impliziert. „Mit dem Konzept Ma’at hat eine vergleichsweise sehr frühe Kultur auf höchster Abstraktionsstufe einen Begriff geprägt, der menschliches Handeln und kosmische Ordnung miteinander verknüpft und damit Recht, Moral, Staat, Kultur und religiöses Weltbild auf eine gemeinsame Grundlage stellt.“ Daraus folgt, dass Maat als zentraler Begriff quasi nicht übersetzbar ist. „Er steht und fällt [also] mit dem ägyptischen Weltbild.“ (Assmann, S. 17)

Ein ähnlich komplexer Begriff findet sich übrigens als „ME“ in der sumerischen Religion Mesopotamiens. ME meint das Durchdrungensein aller Form und Existenz mit den von den Göttern geplanten und verwirklichten „göttlichen Kräften“. Dabei ist ME vornehmlich von Bedeutung für das Verständnis der Beziehung zwischen Göttern und Menschen und gedacht als das, was sich u. a. in religiösen Praktiken, sozialen und individuellen Verhaltensweisen, Sitten und Gebräuchen manifestiert und Zivilisation – und damit Ordnung- möglich macht. Es gibt ME als Gesamtheit, aber auch im Einzelnen (Listen von mes). Jeder Person, jedem Ding, jedem Amt, jedem Beruf, jeder Handlung, ja sogar ganzen Kulturen und Zivilisationen konnte sie innewohnen und in ihrer jeweiligen konkreten Manifestation als reales Attribut (u. a. Musikinstrumente, Waffen, Schmuck), als Fähigkeit (u. a. Korbflechten), Wahrheit, Gesetz, Königtum oder aber auch als Gefühl (u. a. Angst) Freude, Ehrfurcht oder Schrecken hervorrufen. (Reallexikon, Bd. 7, S. 610 ff.)

Die ägyptische Maat kann im Vergleich zur ME dagegen eher wie eine Art in konzentrischen Kreisen aufgebaute Hierarchie gedacht werden und ist darüber hinaus auch weit abstrakter. So spielt der Ort des Individuums in der Gesellschaft ebenso eine tragende Rolle, wie der Ort der Gesellschaft im Pharaonenreich oder der Ort des Reiches im Kosmos.

Maat kann im Altägyptischen mit den beiden Zeichen für „Sockel“ und für „Feder“ wiedergegeben werden. Die Feder ist dabei in mehrfacher Hinsicht interessant. Zum einen beim Wiegen der Seele nach dem Tod, verbunden mit den 42 Bekenntnissen der Reinheit (der Seele) wie der Papyrus von Ani sie beschreibt, u. a. „Ich habe keine Sünde begangen“, „Ich habe nicht gelauscht“ oder „Ich habe das Brot der Götter nicht gestohlen“. Zum anderen gilt die Feder als Symbol der Göttin Maat, (im altägyptischen Pantheon eine Tochter des Sonnengottes Re), in der sich die Weltordnung gewissermaßen sowohl namentlich als auch imaginär manifestiert, weshalb sich in Texten auch oft die Bezeichnung Maa.tj, „die beiden Maat“, findet, wobei die genaue Bedeutung dieser Verdopplung noch nicht abschließend geklärt ist. Zudem ist die Feder Attribut des Schreibens und der Schreiber, welche im Alten Ägypten hoch angesehen waren und als Vermittler von religiösen aber auch politischen und wirtschaftlichen Informationen fungierten. In einem literarischen Werk, das als „Instruction of Amenemope“ (Anleitung von Amenemope) bekannt ist, wird Thot, Gott der Schreiber (aber auch der Wissenschaft und Magie etc.), beschrieben als derjenige, „der die Maat offenbart“. (Black, S. 131)

In späterer Zeit wird der Göttin Maat eine Schwester namens Isfet zugeordnet. Steht Maat für Ordnung, so ist Isfet Ausdruck des Chaos. Dieser Gegensatz, so erfuhr das MYTHO-Blog-Team auf der Museumsführung, diente den ägyptischen Pharaonen übrigens auch als willkommene Legitimation für ihre Kriegszüge in die umliegenden Länder.

Ein Beitrag von Dr. Constance Timm

Opfer

Die Ach iqr-Stelen waren dem Ahnenkult gewidmet und dienten der privaten Religionsausübung. Dazu finden wir in der großen Ausstellungshalle des Ägyptischen Museums in Leipzig eine solche bemalte Stele aus dem Neuen Reich (18. Dynastie, 1550 – 1292 v. Chr.)

Der Ach (dt. etwa „leuchten“ oder „glänzen“, mit „Geist“, „Ahnengeist“ und „Geistseele“ übersetzt) war in der Vorstellung der Alten Ägypter der göttliche Anteil im Menschen; eine existenzielle Form, die man jedoch erst nach dem Tode imstande war zu erlangen. Da ferner angenommen wurde, dass der Verstorbene diese Kraft jedoch sowohl zum Schaden als auch zum Nutzen einsetzen konnte, war der Verstorbene, der keinen Schaden zufügte, ein Ach iqr, ein „trefflicher, würdiger Toter“. Man war der Überzeugung, dass ein Toter unter Umständen imstande war, als Wiedergänger in das Diesseits zurückzukehren, um den Lebenden Böses zu tun; somit musste der Geist des Toten durch Rituale beschwichtigt werden. Auf den Ach iqr-Stelen wurde der Tote auf einem Stuhl sitzend dargestellt, zum Zeichen seiner Wiedergeburt an einer Lotusblüte riechend.

Diese Art von Stelen zelebrierten die die Darbringung der Gaben durch die Familie und die Entgegennahme der Speisen vor einem Opfertisch durch den Verstorbenen. Im unteren Bildteil sind die vier Töchter des Toten zu sehen, Gaben in Form von Brot, Bier und anderen Speisen darbringend. Diese Dinge wurden als Opferformel ausgesprochen und die realen Gegenstände als Modelle und auf Zeichnungen an den Grabwänden bzw. auf Stelen geopfert. Wurden die Worte in der richtigen Reihenfolge gelesen und betont, dann erhielt der Verstorbene die ihm dargebrachten Opfergaben im Jenseits und konnte wiedergeboren werden, was im linken oberen Bildteil verdeutlicht wird, wo der Dahingegangene auf der linken Seite der Stele sitzt, die den Göttern vorbehalten ist, die erwähnte Lotusblüte als Wiedergeborener in der Hand haltend.

Auf der betreffenden Stele im Ägyptischen Museum Leipzig wird der Verstorbene mit der ganzen Familie wiedergegeben – ein Beweis der Hochschätzung von Ehe und Familie, die als Keimzelle der altägyptischen Gesellschaft angesehen wurden. Kinder dienten nicht zuletzt der Altersvorsoge und hatten zudem die Verpflichtung, den Totenkult der Eltern aufrecht zu erhalten, um deren Weiterleben in der jenseitigen Welt zu sicherzustellen.

Die Titel der Verstorbenen wurden auf dieser Art von Stelen nicht genannt. Der Farbauftrag auf den bemalten Stelen und Reliefs verstärkte die wirklichkeitsgetreue Darstellung der Szenen und Opfergaben.

Ein Beitrag von Isabel Bendt

Ushebti

In mehreren Vitrinen des Ägyptischen Museums Leipzig präsentiert sich dem Besucher eine reiche Auswahl an Statuetten unterschiedlichster Größe und aus den verschiedensten Materialien. Diese sogenannten Uschebtis sind meist zwischen zehn und zwanzig Zentimeter groß, aber auch größere Exemplare sind Bestandteil der Sammlung. Sie gehörten zu einer typischen ägyptischen Grabausstattung.

Die ältesten bekannten Uschebtis wurden aus Wachs oder Nilschlamm gefertigt. Sie zeigen mumienförmige Gestalten, bei denen oftmals die Geschlechtsmerkmale besonders gekennzeichnet wurden. Möglicherweise sollte die Darstellung des Geschlechts mit den besonderen Merkmalen des Besitzers übereinstimmen. Die Arme liegen ausgestreckt an der Körperseite an. Die gestalterische Ausformung der kleinen Figuren wurde meist eher schlicht gehalten. In Binden gewickelt, wurden sie dann in kleinen Särgen den Grabbeigaben hinzugefügt.

Uschebtis waren ursprünglich figürliche Abbildungen des bestatteten Besitzers und sollten ihn, im Falle einer Verwesung der Mumie, ersetzen. In späterer Zeit entstanden Uschebtis auch aus Holz, Stein oder Feyence, einem gebrannten Gemisch aus Quarzsand, Ton und anderen Mineralien. Auf den frühen Uschebtis sind entweder keine Inschriften zu finden; gegebenenfalls wurden sie mit dem Namen des Besitzers versehen. In späterer Zeit wandelte sich die Bedeutung der Uschebtis vom bloßen Abbild des Besitzers hin zu dessen Stellvertreter in der jenseitigen Welt.

Der Name Uschebti leitet sich wahrscheinlich vom ägyptischen Wort „wšbtj“ ab, was so viel wie „Antworter“ beziehungsweise „Antwortfigur“ bedeutet. Dies macht durchaus Sinn, denn die Aufgabe eines Uschebtis bestand darin, auf eine Arbeitsaufforderung im Jenseits zu antworten. Ab der Wende von der 12. zur 13. Dynastie wurden die Uschebtis oftmals mit Texten versehen, die ihre Tätigkeiten und Aufgaben bestimmen sollten. Ein überlieferter Text aus der ptolemäischen Zeit erklärt den Zweck eines Uschebtis recht anschaulich: „O ihr Uschebti, wenn ich verpflichtet werde, irgendeine Arbeit zu leisten, die dort im Totenreich geleistet wird – wenn nämlich ein Mann zu seiner Arbeitsleistung verurteilt wird – dann verpflichte du dich dem, was dort getan wird, um die Felder zu bestellen und die Ufer zu bewässern, um den Sand des Ostens und des Westens überzufahren. „Ich will es tun, hier bin ich“, sollst Du sagen.“ Demzufolge übernahm ein Uschebti die Aufgabe eines Fronarbeiters, wenn der bestattete Besitzer im Jenseits zu einer Arbeitsleistung verurteilt wurde. Dabei unterscheiden sie sich jedoch von anderen Dienerfiguren insofern, als dass Uschebtis die Befehle eines Gottes entgegennehmen beziehungsweise ausführen und nicht lediglich den Anweisungen des Besitzers folgen.

Im Neuen Reich ging man dazu über, die Figuren mit speziellen Arbeitsgeräten auszustatten, die man ihnen in Form von kleinen Modellen mit ins Grab gab. Das konnte beispielsweise eine Hacke, ein Handpflug, eine Tasche oder ein Gefäß sein. Später wurden die Arbeitsgerätschaften entweder auf den Figuren aufgemalt, eingeritzt oder reliefartig herausgearbeitet. Von der 18. Dynastie an entstand eine reiche Variation verschiedenartigster Uschebtis, wie zum Beispiel im Bett liegende Uschebtis, Doppel-Uschebtis, kornmahlende Uschebtis oder auch kopflose Uscheptis. Gegen Ende der 18. Dynastie entwickelt sich der Brauch, einen Uschebti für jeden Tag des Jahres, in der Gesamtanzahl also 365, dem Grab beizufügen. Da man bei der enormen Anzahl an Figuren leicht den Überblick verlieren konnte und dafür gesorgt werden musste, dass auch jeder Uschebti pflichtbewusst seine Arbeit verrichtet, ergänzte man das Herr der dienenden Statuetten ab der 19. Dynastie noch mit einer Aufseherfigur, die mit Geißel oder Stock für Ordnung sorgen sollte. In der ptolemäischen Zeit verschwindet dann allmählich der Brauch, den Gräbern dienende Uschebtis beizufügen und in römischer Zeit tauchen sie nur noch vereinzelt auf.

Ein Beitrag von Andreas Erler

Unsterblichkeit

Für unsere weitgehend säkularisierte Gesellschaft, in der die Produkte des Warenkreislaufes Aufmerksamkeit und Interesse der Menschen leicht an das Hier und Jetzt heften, ist das Folgende unter Umständen nur schwer nachvollziehbar. Im Alten Ägypten, vermutlich schon in der vordynastischen Zeit, aber sicherlich seit dem alten Reich mit seinen Pharaonen und Pyramiden, glaubten die Menschen fest daran, dass die bunte und lebhafte, aber auch beängstigende und kummervolle Welt, die jeden Tag aufs Neue unsere Sinne streift, gerade einmal der Anfang einer großartigen Reise ist. Denn mit dem Tod erst trennt sich das, was am Menschen unsterblich ist, von allem irdischen Ballast. Der Körper vergeht beziehungsweise wird als Mumie in der Zeit eingefroren und Ba (Geist) und Ka (Seele) segeln auf Sonnenschiffen ins Totenreich über. Klingt sehr einfach und toll vorgeplant, wie ein gebuchter Reiseurlaub.

Allerdings muss sich die frisch entflogene Seele noch einer entscheidenden Prüfung stellen, bei der alles auf dem Spiel steht. Vor dem Totengericht des Osiris gilt es, noch Rechenschaft für die Taten jener körperlichen Zeit abzulegen, in der sie noch blutete, wenn sie sich schnitt, und hungerte, wenn Wolken und Sonnenschein sich dem Felde unverträglich mengten. Und obwohl die jenseitige Ewigkeit versprochen wurde, ist es dann doch nicht ganz so klar und einfach, sondern vielmehr so, als hätte man einen Vertrag unterzeichnet, der das Fortbestehen der Seele zwar versichert, jedoch am obersten Rand des Wortes, und nur bei guten Lichtverhältnissen lesbar, eine winzige verschnörkelte Ziffer gestellt hätte, die in noch winzigerer Schrift und erst am letzten Ende des ganzen Dokumentes die Bedingungen dafür preisgibt: Der Zutritt zum jenseitigen Leben muss verdient sein, und „schwere“ Herzen haben ein Problem.

Und für die von uns, sei es durch äußeres Privileg oder Charakter, die dem Leben mehr Positives als Negatives abringen können, mag der Gedanke an das unabwendbare Finale unangenehm am Zipfel des Bewusstseins ruckeln, doch meistens kann man wohl seinen Frieden damit finden. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, ist auch nicht viel zu verlieren. Eben nur das eine Leben und von diesem weiß man ja eh, dass es nicht für immer währt, sondern zu gegebener Zeit enden muss. Wieviel entsetzlicher muss es jedoch sein, ein ewiges Leben zu verspielen? Und wie entsetzlich muss eine Kreatur sein, die die Macht dazu hat, die Seele für alle Zeiten aus der Existenz zu tilgen? Ich werde euch sagen, wer sie ist.

Das Maul eines Krokodils mit Zahnreihen, länger als der Arm eines erwachsenen Mannes. Die grausam wallende Mähne eines Löwen und der beeindruckende Hinterteil eines Nilpferdes: Ammit – die Verschlingerin sündhafter Herzen. Vor dem Totengericht an den Pforten zum Jenseits wird das Herz des Verstorbenen gewogen, und wiegt es schwerer als die Feder der Maat, dann sind jene Zahnreihen das Letzte, was man sieht, bevor ewige Schwärze der Welt ein Ende macht. Höchstens noch ein hellrosafarbenes Zäpfchen, aber das war es dann auch wirklich.

Ein Beitrag von Sebastian Helm

Literaturhinweise:

Assmann, Jan. Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten. 3. Aufl. C.H. Beck: München, 2020.

Ägyptens Schätze entdecken. Meisterwerke aus dem Ägyptischen Museum Turin. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, München: Prestel, 2012.

Beltz, Walter. Die Schiffe Der Götter. Ägyptische Mythologie. Berlin (1987): Der Morgen.

Black, James Roger. The Instruction of Amenemope: A Critical Edition and Commentary- Prolegomenon and Prologue. Dissertation 2002.

Bunson, Margaret. (2002). The Encyclopedia of Ancient Egypt. New York: Facts on File.

David, Rosalie. (2003). Handbook on Life in Ancient Egypt, revised edition. New York: Facts on File.

Hart, George. (2005). The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, 2nd edition. London: Routledge-Taylor Francis Group.

Krauspe, Renate (Hrsg.): Das Ägyptische Museum der Universität Leipzig, Mainz, Verlag Philipp von Zabern, 1997.

Papyrus of Ani. Egyptian Book of the Dead. (https://www.africa.upenn.edu/Books/Papyrus_Ani.html)

Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Dietz Otto Edzard (Hrsg.). Bd. 7, Libanuksabas – Medizin. Walter de Gruyter: Berlin/New York, 1987-1990.

Remler, Pat. (2010). Egyptian Mythology: A to Z, 3rd edition. New York: Chelsea House.

Helck, Wolfgang/Wolfhart Westendorf, Eberhard Otto, Wolfhart. Lexikon der Ägyptologie, Band IV, Stele – Zypresse, Wiesbaden 1986.

© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.