Am Anfang ist … ein Buch. Dass Lesen nicht nur bildet, sondern durchaus Anregungen für mythische Wanderausflüge bietet, davon konnte ich mich dieser Tage bei einer wahrhaft sagenumwobenen Vor-Ort-Begehung überzeugen. Im druckfrisch zur Leipziger Buchmesse erschienenen Reisebericht der Journalistin Julia Schmitz („Sagenhaft. Meine Reise zu Deutschlands Mythen und Geschichten“) las ich folgende Stelle: „Als ich an einer kleinen Höhle vorbeikomme, raschelt es plötzlich laut. Sitzt da ein Tier oder ist jemand in seiner Boofe aufgewacht? […] Zwar begegne ich auf meiner Runde immer wieder anderen Wanderern, doch werde ich das Gefühl nicht los, dass mich etwas beobachtet. Das Gefühl verstärkt sich, als ich um eine Ecke biege und vor dem Felsentor stehe. Tatsächlich kann man sich hier sehr gut vorstellen, dass der Teufel mit ein paar Steinen um sich geworfen hat: Über der ungefähr einen Meter breiten Spalte zweier Felsen klemmen mehrere quadratische Blöcke. Wer auf die andere Seite gelangen möchte, muss sich ducken, um sich den Kopf nicht zu stoßen.“ (Sagenhaft, S. 78)

Die Autorin hat sich für ihr Sagenbuch von den Landschaften des Elbsandsteingebirges inspirieren lassen; die weitaus bekanntere Bezeichnung „Sächsische Schweiz“ verdankt die Gegend angeblich den Schweizer Malern Anton Graff und Adrian Zingg. 1766 wurden beide an die Dresdner Kunstakademie berufen. „Das schroff-zerklüftete Mittelgebirge erinnerte sie an ihre Heimat.“ (Mystische Pfade, S. 12)

Für die geplante Tour hält die Wander-App die vielbedeutenden Hinweise „Für alle Fitnesslevel. Kein besonderes Können erforderlich“ sowie „Ein Abstecher ins Märchenreich“ bereit. Die Reise geht in den Uttewalder Grund (Startpunkt ist das verschlafene Elbstädtchen Wehlen), der dank seiner wundersamen Kombination aus Wald, Moos und auftürmendem Fels tatsächlich wie aus der Zeit gefallen wirkt. Vielleicht ist eine alte Form von Magie im Spiel. Die Neugier treibt mich jedenfalls an, zu ergründen, ob der Bericht von Frau Schmitz recht behält und es in unserer bunten, überlauten und zunehmend anonymer werdenden Welt immer noch Orte gibt, die uns mehr zu faszinieren verstehen als die kleinen elektronischen Lebensgeräte, denen wir uns freiwillig oder unfreiwillig ausliefern.

„Der Mensch braucht das Rätselhafte, das Unerklärliche, das Mystische – auch, um die Welt, die ihn umgibt, mit Respekt zu behandeln.“ (Sagenhaft, S. 73) Vielleicht auch, um sich selbst als Mensch zu begreifen und zu verorten, denn mit dem Respekt ist es dieser Tage (in den meisten Bereichen) so eine Sache. Ein aktueller Trend, die grüne Mystik mit dem Alltag in Einklang zu bringen, heißt „Waldbaden“ – dazu gibt es im Word Wide Web diverse Anleitungen, um die Reise in eine Welt, die früher einfach selbstverständlich war, so optimal wie möglich zu gestalten. In Japan ist diese Prinzip des Shinrin Yoku gegen Stress sehr bewährt. Wer unschlüssig ist, kann neuerdings auch die „Waldmeditationen“-Karten befragen. „Nimm einfach dein Set, setz dich bequem unter einen Baum, atme tief durch und zieh die ersten Karte“ liest man dazu in der Online-Anleitung. Irritierend? Oder eine logische Konsequenz einer durch und durch funktionalisierten Welt, die kaum mehr Platz lässt für das Wilde und das Ursprüngliche? Das heutige Rotkäppchen hat eine Checkliste in der Hand, sinniert über den Weg zur Großmutter, wägt mögliche Gefahren ab, um dem Wolf aus dem Weg zu gehen und kontrolliert dabei gleichzeitig Inhalt und Schwere des mitzuführenden Gepäcks.

Ich beginne meine Erkundungsmission und stelle mir vor, wie all die schon etwas in die Jahre geratenen Bäume über einige der seltsamen Angewohnheiten von uns (Wald-)Menschen verwundert den Kopf schütteln oder mitleidig seufzen. Willkommen in der schönen alt-neuen (Wildnis-)Welt.

Der Gang durch den Uttewalder Grund ist in der Tat märchenhaft – und nicht nur für leidenschaftliche oder heimliche Romantiker geeignet. Man kann sich gut vorstellen, dass der Maler Caspar David Friedrich hier eine Woche Zeit verbracht hat. Gleich mehrere seiner Gemälde sind an diesem Ort entstanden. Die ganze Atmosphäre strahlt Frieden aus und es überkommt einen beim Laufen tatsächlich eine fast schon meditative Ruhe; da ist nur das Zwitschern der Vögel, das Knarren von Holz und das Geräusch der eigenen Schritte auf dem Grund. Zumindest in der Frühe – je weiter der Tag voranschreitet, desto bevölkerter wird die Route, die Teil des sogenannten „Maler-Rundwegs“ ist. Es mutet ein wenig an, als würde die Zivilisation in ein Refugium einbrechen, das trotz aller unbewusster Überzeugungskraft nicht bereit ist, seine Geheimnisse preiszugeben. Eine Legende berichtet, im Uttewalder Grund habe sich einst ein Ritter namens Otto von Greifenstein niedergelassen. Er war auf einem Kreuzzug in Gefangenschaft geraten, in welcher er siebzehn Jahre ausharren musste. Nach seiner Rückkehr stellte er fest, dass alle seine Ländereien in fremden Besitz übergegangen waren, da man ihn für tot gehalten hatte. Daher zog er sich in die Einöde des Uttewalder Grunds zurück und erbaute sich dort eine Einsiedelei, „wo er bald von der ganzen Umgegend wie ein Heiliger unter dem Namen des Frommen Otto verehrt“ wurde. (Sagen und Märchen, S. 73)

Um einen weiteren Einsiedler – dieser mit Namen Udo (wobei Udo eine Namensvariante von Otto darstellt) – geht es in einer anderen Sage. Diese hat mit dem Uttewalder Felsentor zu tun, das meinem Entspannungsmarsch ein jähres Ende bereitet und dessen Enge durchaus nicht für Menschen geeignet ist, die unter Platzangst leiden. Es ist, als würde es den Weg zweiteilen, in ein Davor und ein Dahinter (oder Danach). Und vielleicht ist es eben das, was dem Ort die magische Schauerlichkeit verleiht. Man kann den Pfad, auf dem man wandert, aufgrund der dichten Felsen zu beiden Seiten nicht umgehen. Man kann nur das Wagnis eingehen und sich von dem Unbekannten, was (vielleicht) auf der anderen Seite lauert, nicht schrecken lassen. Oder man entscheidet sich zur Umkehr.

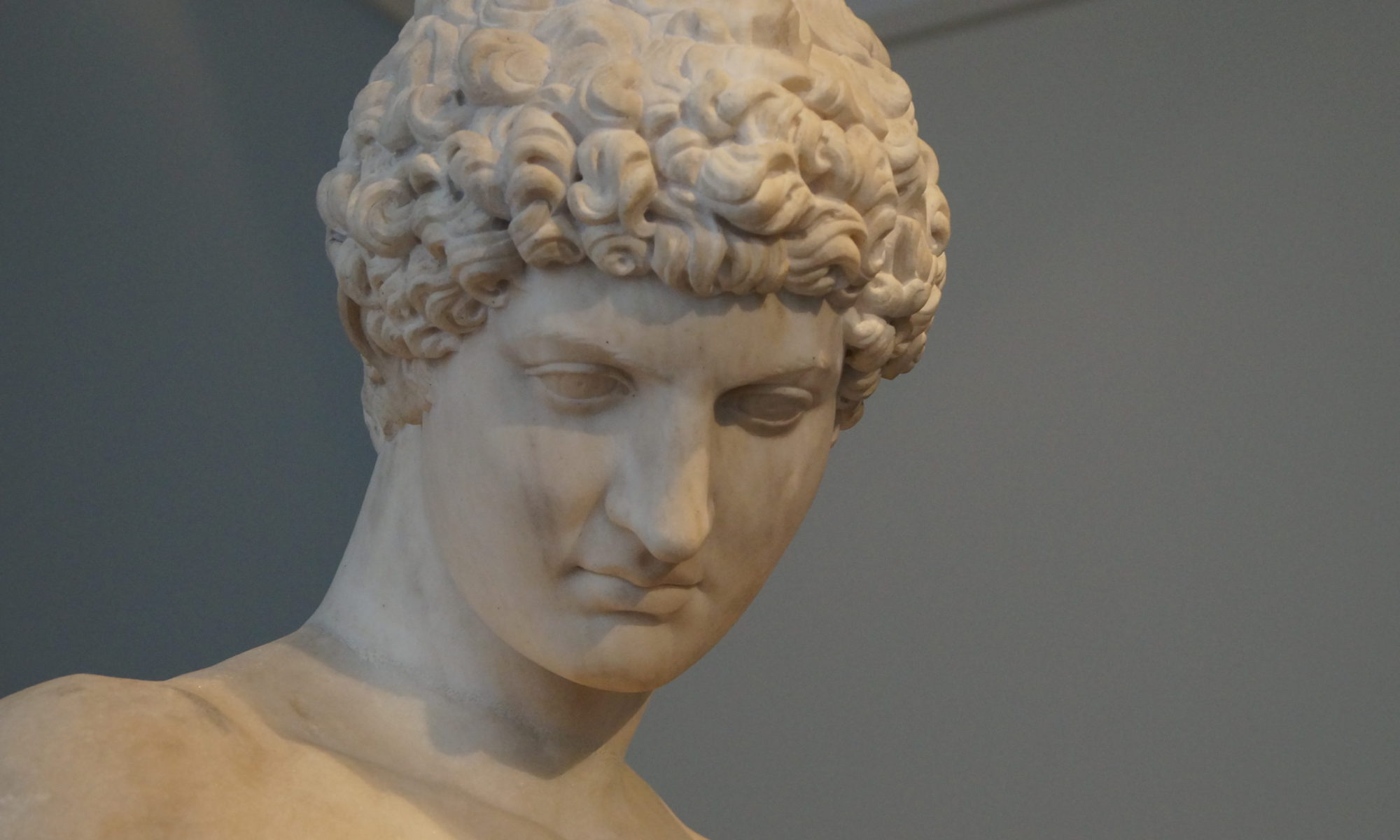

Schon in der Antike wurden Durchgängen, Schwellen und Wegkreuzungen besondere Bedeutung zugeschrieben. Bei den Griechen war es Hekate, Göttin der Magie und auch der Totenbeschwörung, die nicht nur über die Weggablungen und Schwellen, sondern auch über die Tore zwischen den Welten (dem Diesseits und dem Jenseits) wachen sollte. Ähnlich der römische Gott Janus (obwohl er wohl nicht römischen Ursprungs war), welcher über Ein- und Ausgänge gebot, aber mit seinen zwei Köpfen auch Anfang und Ende, Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft etc. symbolisierte – die Dualität aller Dinge, weshalb man in ihm auch als Vater aller Dinge verehrte. Am eindrücklichsten hat wohl der italienische Dichter Dante Alighieri in seiner „Göttlichen Komödie“ das Tor zur Hölle mit den Worten beschrieben: „Lasst alle Hoffnung, die ihr mich durchschreitet“.

Hoffnungslos muss man beim Uttewalder Felsentor nicht werden. Denn seine Entstehung ist aus christlicher Perspektive eher ein Happy-End. Daher zurück zu Udo. Auch dieser war also ein Einsiedler und obendrein äußerst fromm. Ein Umstand, der dem Teufel gar nicht schmeckte. Dieser ließ sich denn auch im nahe gelegenen Teufelsgrund nieder, soll sich Hexen dorthin bestellt und mit ihnen allerlei stinkendes Gebräu gemixt haben – in der dämonischen Hoffnung, es würde Udo aus dem Uttewalder Grund vertreiben. Doch dieser störte sich gar nicht an den teuflischen Machenschaften. Das machte den Herrn der Hölle derart wütend, dass er Steine von den Felsen abbrach und sie nach Udo warf. Vermutlich hätten sie den Einsiedler getroffen, hätte nicht ein Engel die Felsen am Wegesrand so weit zusammengeschoben, dass die Steine einfach steckengeblieben sind. Und dort stecken bzw. ruhen sie noch heute. Und stellen Wanderer weiter vor die Herausforderung hindurch zu schlüpfen oder sich mit ein paar Fotos aus sicherer Distanz zu begnügen. Stein oder nicht Stein, das ist hier die Frage.

Ich stelle mir vor, wie Tor und Grund wohl bei einer Abend- oder Nachtwanderung wirken, begnüge mich stattdessen aber mit einem Abstecher in besagten Teufelsgrund. Weit komme ich nicht. Doch es ist nicht der Gehörnte, der mich aufhält und mir die Entdeckerlust vermiest, sondern der Regen, der den Untergrund mitsamt den Steinen, die zum Pfad dazugehören und auch nicht so aussehen, als wollten sie freiwillig in der Erde versinken, glitschig werden lässt. Bis demnächst, rufe ich Beelzebub stumm entgegen und begnüge mich damit, den Tag bei einem entspannten Spaziergang auf dem Dichter-, Musiker- und Malerweg entlang der Elbe ausklingen zu lassen. Garantiert gruselfrei. Wie im Märchenwald lässt sich hier gut nachdenken. Über was? Das ist eine andere Geschichte …

Fortsetzung folgt

Ein Beitrag von Dr. Constance Timm

Literaturhinweise:

Daphne Zieschang/Anita Morandell Meißner. Mystische Pfade. Elbsandsteingebirge. 33 Wanderungen auf den Spuren von Sagen und Traditionen. Bruckmann: München 2018.

Gundula Hubrich-Messow. Sagen und Märchen aus der Sächsischen Schweiz. 2. Auflage, Husum Druck- und Verlagsgesellschaft: Husum 2024.

Julia Schmitz. Sagenhaft. Meine Reise zu Deutschlands Mythen und Geschichten. Reclam: Stuttgart 2025.

© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.

„Schon in der Antike wurden Durchgängen, Schwellen und Wegkreuzungen besondere Bedeutung zugeschrieben. Bei den Griechen war es Hekate, Göttin der Magie und auch der Totenbeschwörung, die nicht nur über die Weggablungen und Schwellen, sondern auch über die Tore zwischen den Welten (dem Diesseits und dem Jenseits) wachen sollte“

Diese Hekate ist eine absolut erstaunliche Gottheit in der griechischen Mythologie. Woher diese Gottheit kommt, erscheint etwas unklar. Manchmal wird so spekuliert, dass es sich um eine vorgriechische Gottheit handelt und aus Anatolien kommt.

Was ist an Hekate so besonders? In Hesiods Theogonie erfolgte die Integrierung der Hekate in die griechische Mythologie. Hekate ist dort eine dreifaltige Gottheit, sodass nicht das NT der Bibel als Erfinder der Dreifaltigkeit betrachtet werden kann. Absolut erstaunlich ist, dass Hekate als einzige Titanengottheit ihre Unabhängigkeit behielt und von Hesiod zu einer Supergottheit erhoben wurde ->

https://www.mythologie-antike.com/t3-hekate-in-der-griechischen-mythologie