Das diesjährige, grosse Dante-Jubiläum – 700 Jahre sind seit dem Tod des Dichters vergangen – fällt in eine sehr turbulente, fast möchte man sagen: „danteske“ Zeit. Viele Errungenschaften der europäischen Aufklärung sind derzeit in Frage gestellt oder schon verloren gegangen; von einem „Rückfall ins Mittelalter“ ist gar die Rede. Das könnte man so sehen, wenn man an die Glaubenskämpfe rund um „Gesundheit“, „Sicherheit“ und „Freiheit“ denkt, wo sich die Menschen scheinbar zwischen einem „ewigem Lockdown“ (Hölle) und einem „ewigem Immunschutz“ durch Impfung (Paradies) zu entscheiden haben. Sollten wir uns da nicht eher auf unsere Vernunftphilosophen besinnen, statt auf einen mittelalterlichen Dichter, der Himmel und Hölle besingt? Einverstanden – nur: Dante ist auch ein Vernunftphilosoph, wenn man unter Vernunft, um F. von Weizsäcker zu folgen, die „Wahrnehmung des Ganzen“ versteht. Diese Vernunft, nicht zu verwechseln mit blosser Ratio und Wissenschaftlichkeit, scheint uns gründlich abhanden gekommen zu sein. Wenn es um „das Ganze“ geht, hat uns Dante einiges zu sagen.

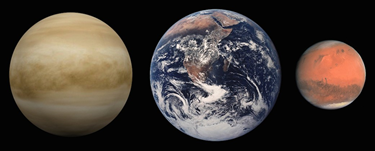

Ich möchte hier eine etwas sonderbar anmutende Analogie zur Sprache bringen, die uns zunächst in kosmische Weiten schweifen lässt, am Ende aber wieder auf unsere irdische Problematik zurückwirft. Im Bestreben, den mythischen oder symbolischen Gehalt der modernen Astrophysik, letztlich den tiefenpsychologischen Antrieb dieser Forschung aufzudecken, habe ich früher Dantes Hölle mit einem Schwarzen Loch, sein Paradiso aber mit der lichtdurchfluteten Frühzeit des Universums verglichen. [1] Nun finde ich nicht nur die zwei „extremen“, sondern unter Hinzunahme des Purgatoriums alle drei Jenseitsreiche der Göttlichen Komödie in unserer näheren kosmischen Nachbarschaft, im planetarischen „Dreigestirn“ Venus-Erde-Mars, aufs schönste widergespiegelt: Venus als Bild der Hölle, die Erde als Bild des Paradieses, Mars als Bild des Purgatoriums.

Diese Analogisierung basiert allerdings auf einer mehrfachen Umdeutung der moralischen Werte oder Eigenschaften der drei Reiche. Statt um Vergeltung, die eine individuelle Seele nach ihrem Tod bei Dante zu gewärtigen hat – ewige Strafe in der Hölle, ewige Belohnung im Paradies, zeitlich begrenzte Sühne im Purgatorium – , soll es bei den Planeten schlicht um die realen Lebensbedingungen gehen, nicht bloss für Menschen oder die Menschheit, sondern allgemeiner für jegliche, noch so primitive Lebensform, für das Leben schlechthin.

Konkret ist Venus ein gänzlich lebensfeindlicher und insofern ein, nach alltäglichem Sprachgebrauch, „höllischer“ Ort, während „Mutter“ Erde, ungeachtet aller menschlichen Schicksale, prinzipiell ein Ort blühenden Lebens ist, ein biologisches „Paradies“; bei Mars finden wir einen dynamischen Zwischenzustand. Mir scheint, dass spätestens seit dem Raumfahrtzeitalter, bei Mars deutlich früher, die Grundkategorien der abendländischen, kollektiven Befindlichkeit unter ökologischen und moralisch-ethischen Aspekten mit diesen drei Planeten assoziiert bzw. unbewusst auf diese projiziert werden – ein fernes Echo der individualpsychologischen Jenseitsverheissung à la Dante?

Venus

„Venus ist ein äusserst ungastlicher Planet. Nicht nur, dass seine Oberfläche für Menschen unzugänglich ist, wir wissen noch nicht einmal, wie wir Robotersonden bauen sollen, die der Hitze und dem Druck länger als ein paar Stunden standhalten können. Man füge noch die korrodierende Wirkung von Schwefelsäurewolken und das düstere rote Licht hinzu, in das die Landschaft getaucht ist, und man hat ein perfektes Bild der Hölle.“ So schrieb David Morrison, ein führender Planetologe, schon vor 25 Jahren. [2] Im Internet ist allenthalben von der „höllischen Schwester“ oder dem „höllischen Zwilling“ der Erde die Rede. Der Ausdruck „höllische Venus“ ist fast schon zum Pleonasmus geworden.

Das war nicht immer so. Venus ist permanent und flächendeckend bewölkt; bis vor 60 Jahren konnte man frei darüber spekulieren, was sich unter dieser „ewigen“ Bewölkung verbirgt. Da Venus der Sonne etwas näher steht, sollte es dort auch wärmer sein, und falls die Wolken wie bei uns aus Wasserdampf bestünden (was falsch ist), würde man ein feucht-warmes, sogar besonders lebensfreundliches Klima erwarten: Venus als „urzeitliche Erde“ – dampfende Sümpfe, undurchdringlicher Dschungel, bevölkert von allerlei Getier, womöglich Dinosauriern… Die Ernüchterung erfolgte durch erste Radiomessungen von der Erde aus, dann endgültig durch nahe Vorbeiflüge der ersten Sonden, die eine Oberflächentemperatur von über 400 Grad Celsius massen (heutiger Wert: 462 Grad). Die Atmosphäre des Planeten besteht hauptsächlich aus CO2, die undurchdringliche Wolkenschicht zum Teil aus Schwefelsäure, beides Produkte eines umfassenden Vulkanismus, der auch die Landschaft prägt. Der mächtige CO2-Panzer führt am Boden zu einem Druck von rund 90 bar und ist auch verantwortlich für die grosse Hitze infolge eines katastrophalen Treibhauseffekts.

Düsternis, Hitze, Gestank, „dicke“ Luft – das alles findet man natürlich bei Dante, dessen Hölle ebenfalls düster und verborgen ist (infernus, inferno = unter der Erde) und einem riesigen, heissen Vulkanschlund gleicht, in den man hinabsteigt. Dort unten wird auf verschiedene Weise „geschmort“: Ketzer liegen in glühenden Särgen, Mörder waten in siedendem Blut, auf Wucherer fallen glühende Flocken, Gauner werden in Pech gesotten, etc. Aber wie jeder Danteleser weiss, ist der Boden seiner Hölle nicht feurig heiss, sondern eisig kalt! Es sind die Verräter, die schlimmsten aller Sünder, die dort im Eis stecken; im Zentrum der Erde, der Erzverräter Luzifer selbst. Diese Abweichung vom biblischen Feuerpfuhl ist Dantes Geniestreich: die Eiseskälte markiert allegorisch den absoluten Gegenpol zur göttlichen Liebesglut im himmlischen Paradies. Ohnehin ist Feuer, real und allegorisch, ambivalent in seiner Wirkung: es kann zerstören und vernichten – aber auch reinigen; daher auch die deutsche Bezeichnung „Fegfeuer“ für das Purgatorium.

Die wesentliche Parallele zwischen Hölle und Venus liegt in der Unumkehrbarkeit und Zeitlosigkeit des – insofern „eingefrorenen“ – Zustands. Wer einmal in die Hölle gerät, kommt nie wieder heraus, ist verloren, denn die Höllenstrafe ist ewig. Venus wird ebenfalls nicht mehr aus dem Treibhauskäfig herausfinden, ist ebenfalls „verloren“, denn ohne Wasser, das sich offenkundig schon früh durch Verdampfung verflüchtigte, gibt es keine Kühlmöglichkeit mehr: ein Planet im ewigen Lockdown. Seitdem der Zusammenhang zwischen Erderwärmung und steigendem CO2-Gehalt der irdischen Atmosphäre grundsätzlich klar geworden ist, wird Venus gerne als Mahnmal einer gänzlich „gekippten Erde“ hingestellt, eines höllischen Endzustands, auf den wir bei ungebremster Klimaerwärmung zusteuern würden.

Ein gekippter Planet ist Venus, mit einer Achsenneigung von 177.4 Grad, buchstäblich. Der Planet steht zwar fast genau senkrecht auf der Ekliptikebene, mit einer Abweichung von nur 2.6 Grad (= 180 minus 177.4 Grad), weshalb es auf Venus auch keine Jahreszeiten gibt; in Bezug auf den allgemeinen Drehsinn des Sonnensystems ist die Rotation jedoch retrograd, d.h. Venus dreht sich in umgekehrter Richtung (rückläufig, deshalb ca. 180 Grad für den Neigungswinkel); auf ihr geht die Sonne im Westen auf und im Osten unter, und dies äusserst langsam: ein Venustag dauert 116.8 irdische Tage. Keine Jahreszeiten, keine Tageszeiten, und alles verkehrt herum.

Eine gekippte Erde ist Venus auch ikonographisch, wenn wir uns die Planetenzeichen ansehen. Nach traditionellem Verständnis soll das Venuszeichen einen Handspiegel darstellen (runder Spiegel mit Handgriff), sicherlich ein passendes Accessoire der schönen Liebesgöttin. Die auffällige Spiegelsymmetrie zwischen Venuszeichen und Erdzeichen (Reichsapfel) wäre somit bloss zufällig. Ich fand es stets verwunderlich, dass diese merkwürdige Übereinstimmung in der Literatur gänzlich unerwähnt bleiben sollte. Nach längerer Suche stiess ich tatsächlich auf einen entsprechenden Hinweis im „Handbuch der Astronomie“ von Rudolf Wolf (1892). Dort lesen wir auf Seite 456 zu Punkt 211 über die Planetenzeichen: „In Beziehung auf das Venuszeichen sagte Georg Philipp Harsdörffer (1607–1658, Ratsherr in Nürnberg) in seiner Fortsetzung der Schwenterschen ,Deliciae’ launig: Venus ist ein umgewendeter Reichsapfel, weil ihr Reich sich über alles Fleisch erstrecket, jedoch unter sich und zum bösen.“ Hier treffen wir offensichtlich auf die kirchliche, patriarchalische Verteufelung des Weiblichen, der Sexualität, die auch das mythologisch einst positive Bild der Venus (Aphrodite) ins Negative kehrt und anschwärzt.

Diese Umwertung mag zum Teil auch an einer unglücklichen Verkettung biblischer Textstellen liegen. Venus erscheint uns bekanntlich abwechselnd als Morgenstern und Abendstern. Morgenstern ist im Griechischen phosphoros, im Lateinischen Lucifer (Luzifer), wörtlich übersetzt der „Lichtbringer“ oder „Lichtträger“. Daran ist noch nichts Negatives, im Gegenteil, Luzifer wurde oft für einen Beinamen Christi gehalten, denn in der Offenbarung des Johannes vergleicht sich Christus selbst mit dem strahlenden Morgenstern (Offenbarung 22, 16). Aber da gibt es eben diese Stelle im Buch Jesaja (14, 12–15): „Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern …“ (Lutherübers.). Jesaja verspottet den Hochmut des Königs von Babylon und vergleicht den König allegorisch mit dem schönen Morgenstern, der hinabgeworfen wird. Venus als hell leuchtender Morgenstern ist nur kurz vor Sonnenaufgang sichtbar: dann wird das „hochmütige“ Gestirn völlig überstrahlt durch die Sonne, den „wahren König des Himmels“, und rasch unsichtbar, gleichsam vom Himmel gejagt. Das wirft einen ersten Schatten auf Venus; Allegorien funktionieren manchmal in beiden Richtungen. Aber richtig schlimm wird es erst durch die Verknüpfung mit einer anderen Bibelstelle. Im Lukasevangelium (Lukas 10, 18) findet sich folgende Aussage von Jesus: „Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz“ (Lutherübers.). Daraus folgte mit der Zeit die vereinfachende Gleichsetzung von Luzifer = Satan. Seit dem Mittelalter ist Luzifer (also eigentlich Venus!) einfach ein anderer Name für den Teufel. So auch bei Dante, bei dem Luzifer als „Fürst des Bösen“ ins Zentrum der Hölle gesteckt wird.

Erde

Für die meisten Menschen ist das irdische Dasein alles andere als „paradiesisch“, man braucht bloss an die Lebensumstände in der dritten Welt zu denken. Nimmt man jedoch das Leben als solches in den Fokus, dann kann man nicht umhin, die Erde, im Vergleich zu allen andern bekannten Planeten, als „Paradies“ zu bezeichnen. Die Kostbarkeit und vielleicht Einmaligkeit unserer kosmischen Heimat, dieser Lebensoase im All, wurde uns überdeutlich, fast schockartig vor Augen geführt, als die Mondfahrer erste verschwommene Globalansichten der Erde übermittelten. Bilder, auf denen die betörend schöne blue marble über der öden Kraterlandschaft des Mondes schwebt, haben Ikonenstatus.

Für den Homo sapiens mag die Erde ein „fragiles“ Paradies sein, ein Paradies, aus dem er durch falsches Tun „vertrieben“ werden kann – für das Leben in seiner Gesamtheit, zumindest in seinen primitivsten Formen, gilt dies sicher nicht oder nicht in absehbarer Zeit, egal was wir Menschen anstellen. Ein „echtes“ Paradies ist schliesslich auch nicht „fragil“, sondern ewig bzw. zeitlos wie die Hölle (freilich als Zustand der Gnade, nicht der Strafe). Offenbar sind die für das Leben auf der Erde günstigen Bedingungen über Milliarden Jahre hinweg einigermassen konstant geblieben, ein Umstand, den man auf die überraschend grosse Stabilität des irdischen Klimas zurückführt. Überraschend deshalb, weil die Leuchtkraft der Sonne seit ihrer Entstehung bis heute kontinuierlich um ca. 30% angestiegen ist. Wir wissen heute, dass die Urerde von damals (vor 3–4 Milliarden Jahren) bereits flüssiges Wasser beherbergte, und nicht nur Eis, wie man erwarten würde; vermutlich war einfach der CO2-Gehalt und damit auch der Treibhauseffekt grösser als heute. Aber dann muss die Erde es irgendwie „geschafft“ haben, bei steigender Sonneneinstrahlung der drohenden Verdampfung des Wassers zu trotzen und kühl zu bleiben. Auf welche Weise dies geschah und noch geschieht, ist Gegenstand der aktuellen Forschung. Es wird eine Reihe von komplexen Stoffzyklen und Rückkopplungsprozessen dafür verantwortlich gemacht, so „sinnreich“ ineinander greifend, dass manche Forscher die irdische Biosphäre als eine Art Superlebewesen verstehen wollen, das sich selbst erhält und reguliert – bekannt unter dem Namen Gaia-Hypothese. Unabhängig davon, ob man so weit gehen will, der Schlüssel des ganzen „Wunders“ liegt zweifellos im nachhaltigen Vorhandensein von flüssigem Wasser, der wichtigsten Bedingung für die Entwicklung von Leben überhaupt, zumindest in der uns bekannten Form. Die „Bewohnbarkeitszone“ (habitability zone) um Sterne herum, allseits bekannt aus Berichten über neu entdeckte „extrasolare Planeten“, wird deshalb definiert als Zone, in der flüssiges Wasser prinzipiell vorkommen kann. Nicht verwunderlich, liegt einzig die Erde in der relativ schmalen, ringförmigen Bewohnbarkeitszone des Sonnensystems (wir sehen hier ab von gewissen Jupitermonden, die tief unter ihrer eisigen Oberfläche ebenfalls flüssiges Wasser bergen). Unsere Nachbarplaneten verfehlen die Zone, Venus steht der Sonne etwas zu nah, Mars etwas zu fern.

Paradiese gibt es bei Dante gleich dreierlei: zunächst einmal das „irdische Paradies“ auf dem Gipfel des Läuterungsbergs, wohin die „geretteten“ Seelen nach erfolgter Läuterung gelangen, dann das daran anschliessende „himmlische Paradies“ im ätherischen Raum der Gestirnsssphären und schliesslich das eigentliche, „transzendente Paradies“, jenseits von Raum und Zeit, dem „endgültigen“ Sitz der Seligen im göttlichen Empyreum. Aber die drei sind eben doch eins, denn einmal im irdischen Paradies angekommen, fleckenlos gereinigt und aller Sündenschwere entledigt, schwebt eine Seele irgendwann gen Himmel und zu Gott, so wie eine Luftblase unter Wasser von selbst nach oben steigt. Wir halten uns deshalb ans irdische Paradies, den Garten Eden, dessen Gipfelposition, gleich einer „Götterzone“, für permanent optimale Lebensbedingungen steht, ein Ort der Symbiose und des Friedens für alle Lebewesen, der zeitlosen Fülle, wo nie Mangel herrscht und es keinerlei Anstrengungen bedarf; fern aller Witterungsabhängigkeit herrscht ewiger Frühling, es weht ein sanftes Lüftchen, und dennoch fehlt es nicht an Wasser, im Gegenteil, hier entspringen die berühmten Paradiesflüsse, in deren Quellen der Pilger Dante ein Bad nimmt… Aber ich glaube, inzwischen ist die Analogie klar geworden.

Mars

Was der „rote Planet“ mit dem Purgatorium zu tun hat, ist etwas schwieriger zu sehen. Ich erinnere an dieser Stelle daran, dass Analogien keine kausalen Zusammenhänge aufspüren können oder wollen; beim Analogisieren werden nicht-kausale Zusammenhänge erst geschaffen, und dies meist ganz unwillkürlich und spielerisch, indem Dinge aufgrund gewisser Eigenschaften als ähnlich wahrgenommen („gesehen“) werden, „in Resonanz“ zueinander kommen – oder eben nicht. Man gewinnt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dabei; Analogien sind, ähnlich wie Mythen oder Symbole, ein Werkzeug der Sinnbildung, der Sinnverdichtung, es werden Fäden gesponnen, die der geistigen Weltaneignung dienen.

Nach dieser Apologie nun zu Mars. Mars ist trotz seiner deutlich geringeren Grösse der erdähnlichste Planet im Sonnensystem. Rotationsdauer und Achsenneigung sind fast identisch zur Erde. Schon ein kleineres Teleskop offenbart Polkappen und jahreszeitliche Veränderungen (wobei ein Marsjahr fast zwei irdische Jahre dauert), was früh schon zu Spekulationen über Marsbewohner führte. Bei einer durchschnittlichen Oberflächentemperatur von –63 Grad Celsius, einem Luftdruck von weniger als einem Hundertstel bar und einer Atmosphäre, die wie die venusische fast gänzlich aus CO2 besteht, scheint Mars dennoch eher lebensfeindlich zu sein; aber sicher ist das nicht. Bevor ich weiter darauf eingehe, möchte ich eine verblüffende, rein figürliche Parallele zwischen Mars und Dantes Purgatorium vorstellen.

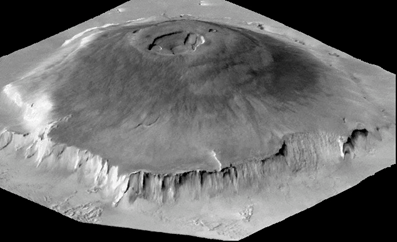

Bei Dante hat das Purgatorium, die „Reinigungsanstalt“ für die Verstorbenen im Jenseits, bekanntlich die Form eines Bergs, eines „Läuterungsbergs“, der auf der damals unbekannten Südhalbkugel der Erde mitten aus dem Meer ragt. Auf sieben Simsen, entsprechend den sieben klassischen „Todsünden“, büssen die Seelen für ihre schlechten Neigungen, bis sie, selbst „zurechtgebogen“, ins Gipfelparadies gelangen. Die Berggestalt ist allegorisch sehr sinnreich, denn Läuterung bedeutet Arbeit, Mühsal, Leiden, sie verlangt eine Willensanstrengung, es ist ein Kampf gegen die „Sündenschwere“, so wie das Erklimmen eines Bergs ein Kampf gegen die Schwerkraft bedeutet.

Nun will es der „Zufall“, dass sich auf Mars der höchste Berg des ganzen Sonnensystems befindet: Olympus Mons, ein mächtiger Schildvulkan, der „unseren“ Mount Everest fast dreifach überragt. Die Namensbezeichnung geht auf den italienischen Astronomen Giovanni Schiaparelli zurück, der 1879 auf dem Planeten einen schneebedeckten Berg zu sehen vermeinte und von Nix olympica (olympischem Schnee) sprach. Passt das nicht wunderbar zu Dantes Läuterungsberg, mit seinem Paradiesgarten auf dem Gipfel, der genauso gut ein Wohnsitz antiker Götter sein könnte? Selbst der Flammenwall, der den Paradiesgipfel umrahmt und als letzte Reinigungsstufe durchschritten werden muss, findet im Vulkanfeuer einen Widerpart. Olympus Mons ist der grösste einer ganzen Reihe von Vulkanen auf dem sogenannten „Tharsis Buckel“, und eine plausible Hypothese der Planetologen erwägt als Ursache für die Bildung dieser Formation ein frühes Impaktereignis. Danteleser wissen natürlich, dass die Entstehung des Läuterungsbergs ebenfalls auf ein frühes Impaktereignis zurückgeht: den legendären Sturz Luzifers.

Aber besinnen wir uns auf das Wesen des Purgatoriums. Das Purgatorium, als Arena der zeitlich befristeten Busse, von den Himmelsaspiranten begrüsst und gewollt, was uns berechtigt, von einem Kampf zu sprechen, versinnbildlicht eine Zwischenstation auf dem Weg ins verheissene Paradies der Leichtigkeit. Auf den Aspekt der „Fruchtbarkeit“ (oder Lebensverträglichkeit) der Himmelskörper übertragen, hätten wir es mit einem Planeten zu tun, der gegen den Klima-Lockdown „kämpft“ und Gaia werden „will“ (ich weiss, Planeten kämpfen nicht und wollen nichts). Nicht nur, dass Mars, der römische Kriegsgott mit Schild und Speer im Zeichen, rein mythologisch für Kampf steht – , auch die Planetologie zeichnet für unseren äusseren Nachbarn eine wechselvolle, bewegte Geschichte nach, die man durchaus als „Kampf um Leben“ sehen könnte.

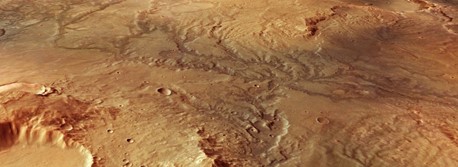

Mars ist heute eine kalte und tote Wüste, oberflächlich betrachtet, so „höllisch“ wie Venus, nur mit entgegengesetztem Vorzeichen; aber der Eindruck täuscht. Schon vor bald 50 Jahren erbrachten die Marssonden klare Evidenz dafür, dass flüssiges Wasser einstmals reichlich vorhanden war. Bilder von ausgetrockneten, weit verzweigten Flusssystemen zeugen von Regenfällen in der fernen Vergangenheit. Es muss, vor über drei Milliarden Jahren, auf Mars viel wärmer gewesen sein, fast erdähnlich, mit Seen und Meeren, vielleicht begann sogar eine biologische Evolution. Aber dann ging dieses „Kurzzeitparadies“ verloren. Möglicherweise hat sich das flüssige Wasser selbst die Existenzgrundlage entzogen, indem es der Atmosphäre durch den Prozess der Verwitterung das Treibhausgas CO2 und somit die Wärme entzog. Was sich bei der Erde günstig auswirkt, ist bei unserem weniger sonnenverwöhnten Nachbarn zu viel des Guten, ja fatal. Mars musste nach und nach vergletschern, jetzt liegt sein Wasser in einem dicken Permafrost unter dem Boden gefangen, die Polkappen lassen es erahnen. Flüssiges Wasser hat es schwer unter den jetzigen Verhältnissen, auch wenn von gelegentlichem „Heraussprudeln“ berichtet wird. Die Frage nach Leben ist noch nicht endgültig beantwortet und sie ist natürlich der Treiber der ganzen Marsforschung. Primitive Lebensformen, sei es in fossilierter oder aktiver Form, können nicht ausgeschlossen werden, denn Mars ist zumindest potentiell lebensfreundlich. Dennoch scheint der „Kampf um Leben“ fürs Erste verloren und Gaia in weiter Ferne – fürs Erste, weil die Sonne über Aeonen an Leuchtkraft zulegen und die habitability zone entsprechend nach aussen wandern wird…, wer weiss!

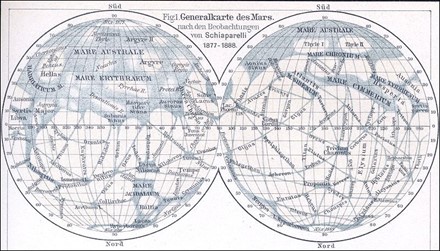

Vielsagender ist vielleicht unser (abendländisches) Interesse an Mars, das fast schon manische Züge aufweist. Dass andere Planeten, nicht nur unseres Sonnensystems, bewohnt sein könnten, war seit dem frühen 17. Jahrhundert eine gängige Hypothese. [3] Marsianer waren nichts Neues, als der bereits erwähnte Giovanni Schiaparelli, einer der angesehensten astronomischen Beobachter Europas, 1877 durch die Publikation seiner Marsbeobachtungen mit den linienförmigen Strukturen, die er canali nannte, einen jahrzehntelangen hype auslöste. Schiaparelli dachte zunächst an natürliche, nicht an künstliche „Marskanäle“, aber schliesslich erlag auch er der fantastischen Vorstellung einer hochentwickelten Zivilisation, die mittels ausgeklügelter Hydraulik, einem umfassenden Kanalsystem eben, Wasser von den Polen ins trockene Äquatorgebiet leiten würde, um ihr Fortbestehen zu sichern – eine Zivilisation im Überlebenskampf! In einer Schrift von 1893 ging Schiaparelli so weit, uns Erdlingen diese Marsianer als moralisch überlegene Rasse, als zivilisatorisches Vorbild hinzustellen: Marte potrebbe diventare anche il paradiso dei socialisti (‚Mars könnte auch das Paradies der Sozialisten werden’), ist da zu lesen [4]– die Läuterung der Menschheit, als sozialistische Utopie auf Mars projiziert! Schiaparelli erwähnt dabei sogar Dantes politische Theorie in De Monarchia und schliesst mit einem Zitat aus der Göttlichen Komödie.

Irgendwann wurde klar, dass man einer optischen Täuschung aufgesessen war. Entsprechend legte sich die Marsbegeisterung, aber nur, um im Raumfahrtzeitalter umso heftiger wieder aufzuflammen. Kein Planet wurde und wird häufiger besucht, bis dato sind es über fünfzig „Marsmissionen“. Die Marsianer sind out, aber die Suche nach (Spuren von) Wasser und Leben auf dem roten Planeten hat denselben Unterhaltungswert, erst recht die Diskussion um einen baldigen Flug zum Mars. Das hat alles seine Berechtigung. Bei futuristischen Plänen jedoch, vorerst reinen Gedankenspielen, eines „Terraforming“, nämlich einer Umwandlung von Mars in eine blühende Landschaft, in ein irdisches Paradies, durch eine massive „Impfung“ (!) mit Treibhausgas zwecks Erwärmung, letztlich einer „erzwungenen Läuterung“ des Planeten, da kommt ein ungutes Gefühl auf.

„Terraforming“, „Geoengineering“, „Transhumanismus“ – solche menschliche Hybris erinnert mich an eine der grossartigsten, eindrücklichsten Szenen der Göttlichen Komödie: Ulisses Irrfahrt und Schiffbruch im 26. Gesang des Inferno. Ulisse, Dantes geniale Umdeutung des griechischen Helden zu einem Abenteurer und Vorboten der neuzeitlichen Entdeckungsreisen, fährt nicht nach Hause, sondern über die Säulen des Herkules (Gibraltar) hinaus, ins offene Meer, indem er seinen Leuten einheizt: Fatti non foste a viver come bruti,/ ma per seguir virtute e canoscenza (Geschaffen wart ihr nicht, damit ihr lebet wie die Tiere, vielmehr um Tugend und Erkenntnis anzustreben) [5] – nur um dann kläglich an den Ufern des hoch aufragenden Läuterungsbergs zu zerschellen. Sterblichen ist der direkte Zugang dorthin verwehrt – es gibt keine Abkürzung, keinen gewaltsamen Zugang zum Paradies. Ulisses Schiffbruch steht für das Scheitern eines (natürlichen) Forschungsdrangs, der keine Schranken und keine Lenkung kennt, der sich nicht an der Vernunft, nicht am „Ganzen“ orientiert.

Anstelle eines Fazits, hier das Schlusszitat bei Schiaparelli (Dantes Paradiso X, 25):

Messo t’ho innanzi: omai per te ti ciba (Ich habe dir aufgetischt: Speisen musst du nun selbst).

Ein Beitrag von Prof. Bruno Binggeli

Bruno Binggeli, geb. 1953 in Frick (Schweiz), studierte Physik und Astronomie in Basel. Promotion in Astronomie 1981, danach Forschungsaufenthalt an den Carnegie Observatories in Pasadena, Kalifornien. Ab 1983, mit Unterbrechungen, am Astronomischen Institut der Universität Basel. 1995 Habilitation in Astronomie an der Universität Basel, seit 2003 Titularprofessor daselbst. Forschungen und zahlreiche Fachpublikationen zur Morphologie von Galaxienhaufen und Zwerggalaxien. 1988-1990 am Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Florenz. Autodidaktisches Studium der Werke Dantes. Buchpublikation zur Synthese von Astronomie und Dante: „Primum Mobile. Dantes Jenseitsreise und die moderne Kosmologie“, Zürich 2006.

Anmerkungen:

[1] Bruno Binggeli: Primum Mobile – Dantes Jenseitsreise und die moderne Kosmologie, Zürich 2006

[2] David Morrison: Planetenwelten – eine Entdeckungsreise durch das Sonnensysten, Heidelberg 1995, S. 83

[3] Michael Crowe: The Extraterrestric Life Debate 1750–1900, Cambridge 1986 (auch für „Marskanäle“)

[4] Giovanni Schiaparelli: La vita sul pianeta Marte, 1893, p.45 (online verfügbar, wikisource)

[5] Dante Alighieri: La Commedia / Göttliche Komödie, Übers. u. Kommentar H. Köhler, Stuttgart 2010

© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.