„Wunderlich ist es doch, daß viele von uns über Olimpia ziemlich gleich urteilen. Sie ist uns … auf seltsame Weise starr und seelenlos erschienen. Ihr Wuchs ist regelmäßig, so wie ihr Gesicht, das ist wahr! – Sie könnte für schön gelten, wenn ihr Blick nicht so ganz ohne Lebensstrahl, ich möchte sagen, ohne Sehkraft wäre. Ihr Schritt ist sonderbar abgemessen, jede Bewegung scheint durch den Gang eines aufgezogenen Räderwerks bedingt. Ihr Spiel, ihr Singen hat den unangenehm richtigen geistlosen Takt der singenden Maschine und ebenso ist ihr Tanz. Uns ist diese Olimpia ganz unheimlich geworden, wir mochten nichts mit ihr zu schaffen haben, es war uns als tue sie nur so wie ein lebendiges Wesen und doch habe es mit ihr eine eigne Bewandtnis.“ (E.T.A Hofmann, Der Sandmann)

Sie trägt ein menschliches Antlitz. Und doch ist sie kein Mensch. Ein Irrtum, dem der Student Nathanael in E.T.A. Hofmanns Erzählung „Der Sandmann“ (erschienenen 1816) erliegt, als er sich in die als Tochter proklamierte Holzpuppe des Physikers Spalazani verliebt, die er als „himmlische Schönheit“ wahrnimmt, mit ihr tanzt, ihr vorliest, sie küsst und ihr sogar einen Heiratsantrag macht. Erst später erkennt er sie und ihre „Glasaugen“ als das, was sie ist: ein Automat, ein künstliches Wesen, so lebensecht, dass sie es schafft, Menschen zu täuschen und Gefühle in diesen wachzurufen, sei es glühende Verehrung oder den Schauder des Unheimlichen.

Während Hofmann mit seiner Olimpia u.a. das Motiv Mensch und Maschine auslotet, geht Mary Shelley in ihrem Roman „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ (erstmals anonym veröffentlicht 1818) noch einen Schritt weiter. Sie lässt den von Naturwissenschaften und Alchemie begeisterten Viktor Frankenstein ein aus Leichenteilen zusammengefügtes „Monster“ Leben einhauchen, in einer Hybris eine bessere und schönere Menschenrasse zu schaffen. Das Elend, das er damit über sich selbst und seine Kreatur bringt, die mitnichten so seelenlos ist wie der Erstehungsprozess es vermuten lässt, geht dabei noch eine Stufe weiter über den Konflikt von Schöpfer und Automat hinaus und konfrontiert den Leser mit den Folgen des „Geschaffenen“ und der Verantwortung, die damit einhergeht. Im Gegensatz zu Olimpia ist das Monster ein Wesen aus Fleisch und Blut, wenn auch nicht weniger eine Kreatur, die auf unnatürliche Weise das Licht der Welt erblickt hat. Beiden gemeinsam ist, dass sie trotz dieser unnatürlichen Herkunft in der Lage sind, in anderen Menschen Gefühle auszulösen.

Das Geschaffene macht dem Geborenen gewissermaßen das Geborensein bewusst. Seit jeher hat das Konzept des künstlichen Menschen Naturwissenschaftler, Philosophen, vor allem aber Literaten beschäftigt (der MYTHO-Blog berichtete).

„Geschaffen, nicht geboren“ – dieses Leitmotiv greift auch die Wissenschaftshistorikerin Adrienne Mayor auf, die auf die Erforschung der alten Wissenschaften und der klassischen Folkloristik spezialisiert ist und an der Stanford University lehrt. Ihr Buch „Götter und Maschinen. Wie die Antike das 21. Jahrhundert erfand“ (Englisch: Gods and Robots. Myths, Machines and Ancients Dreams of Technology) erschien 2020 in deutscher Übersetzung im Verlag Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darin geht sie auf 280 Seiten der sogenannten Biotechne nach, d.h. dem „Leben“ (bios), das „mittels Kunst oder Wissenschaft geschaffen“ ist (techne). Oder anders ausgedrückt: Lassen sich Ideen und erste Ansätze für die Erschaffung von Robotern und künstlicher Intelligenz bereits in den antiken Mythen wiederfinden? „Dazu gehören auch Geschichten über die Suche nach einem langen Leben und Unsterblichkeit, Erzählungen über übermenschliche Kräfte, die von Göttern und Tieren entlehnt wurden sowie über Automata und lebensähnliche Replikanten, die über die Möglichkeit zur selbstständigen Bewegung und einen Verstand verfügen.“ (Mayor, S. 10)

Die Themen, die Mayor aufgreift, sind sowohl spannend als auch aktuell, sieht sich unsere moderne Gesellschaft doch mehr und mehr mit Technologien konfrontiert, die imstande sind, komplexe Prozesse zu steuern, fachspezifische Probleme zu lösen und unserer Kreativität dabei neue Ausdrucksformen zu verleihen, aber auch den Menschen in seiner Tätigkeit ganz zu ersetzen oder unser Bewusstsein neu zu fokussieren. Vor allem die Verbindung mit der Mythologie (bei Mayor vornehmlich der griechischen Mythologie) hat mich bei der Lektüre besonders fasziniert. Geschichten über den Künstler Pygmalion, der seine „Traumfrau“ (später mit dem Namen Galatea versehen) aus Elfenbein erschafft und sich in diese verliebt oder von Pandora, einer von Hephaistos (Gott der Schmiede und der Erfindungen) erschaffenen Frau aus Lehm, deren Büchse die Übel der Welt enthält, hat jeder schon einmal gehört. Mayor beleuchtet diese ganz bewusst und anhand der Überlieferungen sehr stringent aus dem Blickwinkel der Biotechne. Dabei vergleicht sie vor allem auch in Verbindung mit der Archäologie faszinierende Details, u.a. in Bezug auf Prometheus.

Prometheus (Προμηθεύς, der Vorausdenkende) ist nicht erst seit Johann Wolfgang Goethes Gedicht eine der bekanntesten Gestalten der griechischen Mythologie. Er ist ein Titan, ein Trickster und ein Freund der Menschen, der den Göttern das Feuer stahl. Als Strafe wurde er, der Theogonie des Dichters Hesiod zufolge, an einen Pfosten oder eine Säule gekettet, wo ihm ein von Zeus entsandter Adler täglich die Leber herausriss. Doch bereits literarische Zeugnisse aus dem 4. vorchristlichen Jahrhundert weisen Prometheus auch als Schöpfer der ersten Menschen aus, die er aus Ton fertigt.

Die mündliche Tradition, so Mayor, scheint sogar noch weiter zurückzureichen wie Abbildungen auf etruskischen Gemmen, Spiegeln und Vasen zeigen. Verschiedene Schmucksteine zeigen den Titan, wie er Menschen mit Hilfen von Werkzeugen (Hammer oder Schlägel) aus Einzelteilen fertigt und während der Tätigkeit mit einem Senkblei vermisst. In einem weiteren Gemmentyp baut Prometheus das menschliche Wesen gewissermaßen von innen nach außen nach. „Er beginnt dessen Gestaltung mit der natürlichen anatomischen Struktur, dem Skelett.“ (Mayor, S. 153) Ein Motiv, das selten in der griechischen respektive der etruskischen Kunst auftaucht und Prometheus erneut wie einen Handwerker erscheinen lässt, der Menschen eher wie Automaten zusammensetzt, als sie formt.

Der Titan erschafft also quasi eine Art menschlichen Prototypen. „Die künstlerische Entscheidung, Prometheus beim Bau des ersten Menschen zu zeigen und ihn mit der Knochenstruktur anfangen zu lassen, impliziert einen Vergleich des Titanen mit einem Bildhauer, der eine Statue auf einem Modellskelett baut. Kanaboi, Skelettformen, meist aus Holz, wurden von antiken Bildhauern als innere Stütze benutzt; um diese Stütze herum brachten sie in den ersten Stadien der Erschaffung Ton, Wachs oder Gips an. Auch bei Verfahren, bei denen mit kalt gehämmerten Metallblättern gearbeitet wurde, und beim Wachsausschmelzverfahren zur Fertigung von Bronzestatuen kamen hölzerne Stützen zum Einsatz, wie in den Schriften von Pausanias, Pollux, Hesychios und Photios beschrieben.“ (Mayor, S. 159) Mythologie und antike Technologie verschmelzen hier also zu Abbildungen realer, religiöser und literarischer Schöpfungsvorstellungen. Darin impliziert ist der Gedanke, dass der Mensch – so wie es Descartes später beschreibt – im Grunde auch eine geschaffene Maschine ist. In den griechischen Mythen sind es vor allem Götter, die Leben oder Automata erschaffen. Und es sind übernatürliche Kräfte vonnöten, um dieser Schöpfung Einhalt zu gebieten.

Ein Kapitel in Adrienne Mayors Buch ist Talos gewidmet, den die Autorin als den ersten „Roboter“ schlechthin bezeichnet. Dem Mythos zufolge, hier der Argonautika des Apollonios von Rhodos aus dem 3. vorchristlichen Jahrhundert, war Talos ein bronzener Riese aus der Schmiede des Hephaistos. Der Göttervater Zeus schenkte ihn seinem Sohn Minos, den er mit der phönizischen Prinzessin Europa gezeugt hatte und der noch heute als der legendäre erste König von Kreta gilt. Die Aufgabe des Automaten war es, die Insel zu bewachen. Er umrundete Kreta dreimal täglich, spürte Fremde auf und wehrte Eindringlinge ab, indem er Felsbrocken auf Schiffe schleuderte, die sich der Küste näherten. Darüber hinaus war Talos auch im Kampf Mann gegen Mann ein nicht zu unterschätzender Gegner. „Im Nahkampf konnte der mechanische Riese eine universelle Geste menschlicher Wärme, nämlich die Umarmung, auf schlimme Weise pervertieren: Er konnte seinen bronzenen Körper glutrot aufheizen, seine Feinde an seine Brust ziehen und sie in dieser Umarmung bei lebendigem Leib rösten.“ (Mayor, S. 14 f.)

In der Argonautika, welche die Reise des Helden Iason und seiner Gefährten auf der Suche nach dem Goldenen Vlies beschreibt, ist es die Zauberin Medea, welche Talos außer Gefecht setzt. Bereits vor der Landung auf Kreta war sie den Argonauten zu Hilfe gekommen. Medeas Vater, König Aietes von Kolchis, hatte Iason versprochen, das Vlies zu geben, sollte es ihm bis Sonnenuntergang gelingen, seine feuerspeienden Bronzestiere anzuspannen und ein Feld zu pflügen, dabei Drachenzähne auszusäen und die daraus aufkeimende Kriegerarmee zu besiegen. Dank einer von Medea zusammengebrauten Essenz aus Ichor, dem Blut der Götter, verfügte Iason einen Tag lang über enorme Kräfte und großen Mut, sodass er die Aufgabe erfüllen konnte. Ichor ist schließlich auch der Schlüssel, um Talos zu besiegen. Medea weiß, dass Hephaistos den bronzenen Automaten mit einer einzigen Ader ausgestattet hat, durch die der Ichor strömt. Es gelingt ihr, nachdem sie Talos abgelenkt hat, den Stift an der Ferse des Riesen zu ziehen, gewissermaßen eine mechanische Achillesverse. Der Ichor entweicht und Talos ist besiegt.

Dazu spekuliert Mayor: „War dieses anschauliche Bild von dem sensationellen Zusammenbruch einer realen bronzenen Monumentalstatue beeinflusst? Manche Gelehrte haben vermutet, dass Apollonios, der einige Zeit auf Rhodos verbracht hat, an den prachtvollen Koloss von Rhodos dachten, der 280 v. Chr. mithilfe ausgefeilter Ingenieurstechnik erbaut wurde und eine komplexe innere Struktur aufwies, ummantelt von Bronze. Als eines der Sieben Weltwunder der Antike hatte diese Statue des Sonnengottes Helios angeblich eine Höhe von mehr als 30 m […]. Der Koloss wurde noch zu Apollonios‘ Lebzeiten, im Jahr 226 v. Chr., von einem gewaltigen Erdbeben zerstört: Die massive Bronzestatue brach an den Knien ein und stürzte ins Meer.“ (Mayor, S. 18 f.)

Des Weiteren spekuliert die Autorin darüber, ob Talos in der Lage gewesen sei, Gefühle zu empfinden, was, wie sie schreibt, in den Mythen (auch in älteren Versionen der Talos-Geschichte) nicht geklärt wird. „Obwohl er geschaffen, nicht geboren wurde, scheint Talos auf tragische Weise menschlich zu sein, sogar heroisch. Er wird mithilfe eines Tricks ‚erledigt‘, während er die ihm zugewiesene Aufgabe erfüllt.“ (Mayor, S. 19) Etliche Vasenmaler vermenschlichten Talos und sein Schicksal auf ihren Gefäßen. Zudem sind Silbermünzen überliefert, auf der ein Steine werfender Talos mit Flügeln dargestellt ist. Diese stammen aus dem 3. und 4. Jahrhundert v. Chr. und sind insofern bemerkenswert, weil in den Mythen niemals erwähnt wird, dass Talos Flügel getragen hat. Mayor meint dazu, diese könnten seinen nicht-menschlichen Status symbolisieren. Das Thema erfreute sich sowohl unter den griechischen Dichtern als auch in der Kunst großer Beliebtheit. Wie weit genau die Überlieferung zurückreicht, auf die Apollonios zurückgegriffen hat, darüber kann nur spekuliert werden. Eine der ältesten erhaltenen Beschreibungen findet sich im Fragment eines Gedichts von Simonindes aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. „Er nennt Talos einen phylax empsychos, einen ‚belebten Wächter‘, der von Hephaistos geschaffen wurde. Vor allem erklärt Simonides, der große Bronzekrieger habe, ehe er seine Pflichten als Wächter auf Kreta aufnahm, auf Sardinien viele Menschen vernichtet, indem er sie in seiner glühenden Umarmung zerquetschte.“ (Mayor, S. 29)

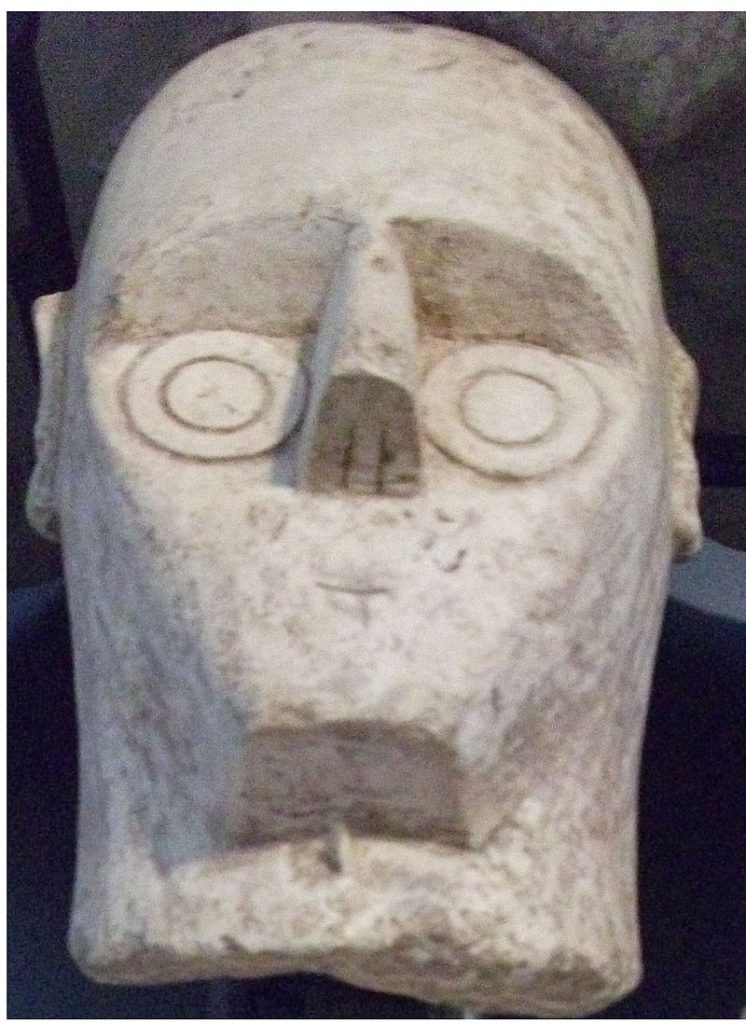

Sardinien war in der Antike für seine Bronze-, Blei- und Kupferverarbeitung bekannt. Zudem unterhielt die Insel Beziehungen zu Kreta und den Etruskern in Italien. Die auf Sardinien befindlichen Giganten von Mont’e Prama, Steinstatuen, welche der Sage nach über die Insel wachen, gehören zu den ältesten Großskulpturen im Mittelmeerraum und werden etwa auf das 8. Jahrhundert v. Chr. datiert. Mit ihren konzentrischen Scheibenaugen, den abgeflachten Ohren sowie den kleinschlitzigen Mündern besitzen diese Gesichter in der Tat etwas Roboterartiges.

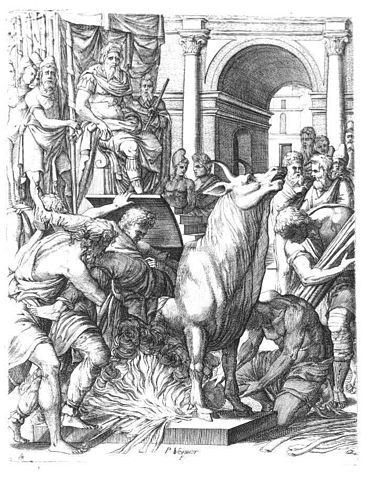

Die in der Argonautika erwähnten feuerspeienden Stiere des Königs von Kolchis, die Iason vor den Pflug spannte, finden ihr historisch-technisches Pendant wiederum auf Sizilien. Allerdings auf äußerst abschreckende Weise als Folterinstrument des Tyrannen Phalaris von Akragas (Agrigent). Die Stadt Akragas war im 6. Jh. v. Chr. von Griechen aus Kreta und Rhodos gegründet worden. Phalaris war einer der ersten Herrscher und für seine Brutalität berüchtigt. Der Bronzeschmied Perilaos soll ihm einen lebensechten Bronzestier hergestellt haben. Dieser war so gewaltig, dass ein Mann darin Platz fand. Zündete man darunter ein Feuer an, wurden die Todesschreie des durch die Hitze Gerösteten (die Ähnlichkeit zur Talos‘ Geschichte ist auffallend) durch ein im Stier befindliches System von Röhren derart verstärkt, dass diese an das Gebrüll eines echten Tieres erinnerten. Zahlreiche Geschichtsschreiber und Philosophen, darunter Aristoteles, Diodor, Plutarch, Plinius, Polybios oder Cicero rekurrieren auf die Sage, weswegen anzunehmen ist, dass dieser Todesautomat durchaus existiert haben dürfte.

„Der eherne Stier von Phalaris übte noch im Mittelalter eine morbide Anziehung aus. Wie christliche Legenden besagen, wurden die Märtyrer Eustachius, Antipas, Priscillian und Georg im 1. bis 4. Jh. n. Chr. jeweils in glühend heißen Bronze- oder Kupfer-Stierstatuen verbrannt.“ (Mayor, S. 235)

Die Beispiele zeigen wie Mythen und Biotechne in der Antike oftmals Hand in Hand gingen und im Mittelmeerraum Verbreitung fanden. Anders als in unserer von Technologie dominierten Zeit war beides voneinander quasi nicht trennbar. Diese Verbindung darzustellen und zudem mit Beispielen aus dem östlichen Kulturkreis (vornehmlich China) zu vergleichen und dabei immer wieder auch aktuelle Bezüge einzuflechten, ist eine der großen Stärke von Adrienne Mayors Buch. Warum gerade der Mythos für die frühe Biotechne eine so große Rolle gespielt haben mag, begründet sie u.a. damit, dass Mythen sich „phantasievoll“ mit Ehrfurcht, Angst und Hoffnung auseinandersetzen, jenen Themen, die im Zuge der antiken Automaten immer wieder einer Rolle spielten. Wie weit kann man Leben nachgestalten? Welcher Zweck wird damit verfolgt? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Fragen, denen wir heute ebenfalls gegenüberstehen, ohne uns bewusst zu sein, wie alt diese im Grunde bereits sind. „Über dem unheimlichen Abgrund schwebend, das Leben selbst nachzubauen, taumeln wir immer noch zwischen Hoffnung und Schrecken hin und her, beide entfesselt von dem unstillbaren Drang der Menschen, die Natur nachzuahmen und zu verbessern.“ (Mayor, S. 272)

Ein Beitrag von Dr. Constance Timm

Literaturhinweis:

Adrienne Mayor: Götter und Maschinen. Wie die Antike das 21. Jahrhundert erfand. wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt): Darmstadt, 2020.

© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.