„Christus und Sophie“

Hätte das Schicksal Friedrich von Hardenberg beim Wort genommen, vielleicht wäre aus ihm in den engen Kreisen von Amtsstube, Ehebett und Kinderzimmer ein begabter Poet geworden, aber nie der Dichter Novalis. Das gespenstische Schicksal, das es ganz anders wollte, die Tuberkulose, machte Küsse, die Zeichen verwandtschaftlicher und erotischer Liebe, zum Verhängnis: Sie übertragen die Keime am leichtesten. Die Verlobten trugen die Krankheit aber wohl beide schon in sich, als sie ihren ersten Kuss tauschten. Hardenbergs Geschwister, die Schwestern Caroline, Sidonie, Auguste und die jüngeren Brüder Carl, Erasmus und Bernhard sind alle früh gestorben. Nur die Eltern überlebten diese Kinder, nur Anton überschritt die Vierzig. Meist war die „Schwindsucht“ neben den Blattern, die Vater Hardenberg die erste Frau genommen hatten, eine Familienseuche.

Sophie von Kühns Erkrankung kann der Ausbruch einer schleichenden Darm- oder Bauchfelltuberkulose gewesen sein, durch die sich ein Leberabszess gebildet hat. Oder die Lungentuberkulose griff nun auf die schon anderweitig geschädigte Leber über. Die Ärzte jener Zeit beschränkten ihre Behandlung auf Aderlässe und fieberdämpfende Mittel. Eine zeitweilige Besserung gegen Ende des Winters und im Frühjahr 1796 ließ Hoffnungen aufkommen. Doch im Sommer verschlechterte sich Sophies Zustand so sehr, dass sie zu Hofrat Johann Christian Stark nach Jena in Behandlung gegeben wurde. Der bekannte und gesuchte Chirurg, der auch der Hausarzt Schillers war, entschloss sich mit zwei anderen Ärzten zu einer resektiven Operation an der Leber. Mit Infektionsrisiken wenig vertraut, verschlimmerten sie das Leiden. Die Wunde begann zu eitern. Nun griffen die Ärzte noch einmal und noch ein weiteres Mal zum Messer. Die Besserung, die daraufhin eintrat, war trügerisch. Äußerlich wuchs der Schnitt langsam zu, doch der Eiterherd blieb.

Sophie ertrug diese Torturen, wochenlange Schmerzen und ständig schwankendes Fieber, das sie in einem Brief „der fatallen Beriode“ zuschrieb, dazu einen zunehmenden Husten, bemerkenswert tapfer. Der heimliche Bräutigam, inzwischen auf ein Ersuchen des Vaters bei Friedrich August III., Kurfürst von Sachsen, als Salinenakzessist in Weißenfels beschäftigt, nahm, sooft er konnte, die damals fünfstündige Reise nach Jena auf sich. Dass sie „immer heiter“ blieb und sich und ihn zu trösten vermochte, brachte in seinem Herzen eine neue Saite zum Klingen: „Ich liebe sie fast mehr ihrer Krankheit wegen“, schrieb er einer Schwester seiner Braut. Nun fand er es auch an der Zeit, die Verbindung dem Vater zu offenbaren. Der Salinendirektor ließ sich rühren. Er besuchte das kranke Mädchen und war bezaubert wie alle, die es gesehen hatten. In Jena wurde die gequälte kleine Schönheit von Stand zum Stadtgespräch. Auch Goethe kam im September an das Krankenbett, noch ohne die literarischen Arbeiten ihres Bräutigams zu kennen. Friederike von Mandersloh, die ältere Schwester, die Sophie pflegte, schrieb dem jungen künftigen Dichter Novalis, den der Weimarer „Olympier“ erst im März 1798 persönlich kennenlernen sollte: „Er war charmant, hielt sich aber nicht lange auf, machte uns aber die Hoffnung, daß wir bald wieder so glücklich sein würden, ihn von Angesicht zu Angesicht zu schauen.“ Auch der Freund aus Leipziger Tagen, Friedrich Schlegel, erschien und fand Sophie „sehr schön und sehr anziehend“. Am 8. Juli hatte sein älterer Bruder August Wilhelm Schlegel, der Übersetzer Shakespeares, mit seiner Frau Caroline am Jenaer Löbdergraben als fürstlich schwarzburg-rudolstädtischer Rat und als Mitarbeiter für Schillers „Horen“ die Wohnung bezogen, die bald darauf den Dichterkreis der Jenaer Frühromantik versammeln sollte.

Das Krankenbett der geliebten Verlobten, die ab Weihnachten wieder in Grüningen lebt und wegen der schmerzenden Wunde krumm geht, verändert Hardenberg. Er ist nun nicht mehr der Galan, der „Dem Gott des Leichtsinns Hymnen sang“, wie es in seinem Gedicht „Am Sonnabend Abend“ heißt. „Ich bin nicht mehr so fürs Eilen, schreibt er dem Freund Schlegel, „ich habe langsam gehn gelernt.“ Aus seinen „alten Verbindungen“ ist er „ganz heraus. Julchen hat geheiratet“. Die Leipziger Affäre, die den Vater so erzürnte, war also nicht vergessen. Sein Ich „amalgamiert“ sich mit Sophie“ (an Caroline Just, 10. April 1796). Jetzt öffnet er sich der Welt neu: „Wissenschaften und L i e b e füllen meine ganze Seele.“ Eigentlich öffnet er sich schon einer anderen Welt. „Mein Lieblingsstudium heißt im Grund wie meine Braut. Sophie heißt sie – Philosophie ist die Seele meines Lebens und der Schlüssel zu meinem eigensten Selbst“ (an Friedrich Schlegel, 8. Juli 1796). Es ist vor allem die Philosophie Johann Gottlieb Fichtes, der zu dieser Zeit in Jena lehrt, das Ich setze die Welt, und damit, ohne es poetisch zu meinen, zu einem Vordenker der Romantiker um die Brüder Schlegel, Novalis, Johann Wilhelm Ritter, Henrik Steffens und Ludwig Tieck wird.

„Die Wunde soll ich nicht sehen“, verzeichnet die „Klarisse“ überschriebene Skizze über den Charakter der kranken Braut. Zur Tapferkeit der Patientin gehört auch eine feine und zurückhaltende Diskretion, die neugieriges Mitleid zurückweist. Der Grüninger Arzt, ein Herr von Ende, muss Sophies nässende Wunde nachreinigen. Er tut es still und ohne den hohen Jenaer Kollegen zu tadeln. Die Besserung hält nicht lange an. Im Februar 1797 bricht „das zugeheilte Fleckchen“, wie Sophies Gouvernante berichtet, wieder auf. Ohne die moderne Anästhesie ist ein erneutes, tieferes Sondieren mit unerträglichen Schmerzen verbunden. Das steigende Fieber lässt Sophie schon wie ein Wesen aus jener andern Welt erscheinen, in die der Bräutigam längst schaut, ihren Namen traurig-spielerisch mit der Philo-Sophie verknüpfend, wie es die Gravur seines Verlobungsrings im Grunde schon meint: „Sophie sei mein Schutzgeist“. Am 4. März weiß er, „daß Sophie nur noch wenige Tage zu leben hat“. Dies schreibt er an Friedrich Schlegel „in einer schlaffen, ängstlichen Gleichgültigkeit“, die ihm „jede Faser lähmt“. Und er reist ab, noch vor dem fünfzehnten Geburtstag seiner Braut. In ihrer Sterbestunde, neun Uhr am 19. März 1797, ist er ihr fern. Auch zu ihrer Beerdigung erscheint er nicht. Erst im Mai kommt er an ihr Grab. Erasmus, sein jüngerer Bruder, ist am Karfreitag an der „Schwindsucht“ gestorben. Dieser Frühling ist ihm, nachdem er den Übergang der irdischen Geliebten zu einer himmlischen, seiner sinnlichen Liebe zu einer übersinnlichen schon in den Monaten des Siechtums innerlich vorweggenommen hat, eine heillose Flucht vor der profanen, dem Geist unverständlichen und unannehmbaren Erscheinung des Todes.

Er weiß ja, dass dieser Tod längst auch in ihm wühlt. Manchmal hat er schon Blut gehustet. Mit dem 18. April 1797, dem einunddreißigsten Tag nach IHREM Tod, beginnt er ein Tagebuch, das die Tage nummeriert, die ihn von Sophies Sterben entfernen. Lieber würde er die Tage bis zu seinem eigenen Ende zählen. Er hat einen Wunsch: Er möchte seiner Braut nachsterben. „Leben ist der Anfang des Todes“ heißt es in „Blütenstaub“, der Sammlung seiner Aphorismen. In einer schon halb entrückten Stimmung hat er aus dem Wunsch einen „Entschluss“ gemacht. Der Tod der Geliebten scheint ihm als ein Bewahrer ihrer Reinheit. Er hält solche Stimmungen und Gedanken für unsentimental. Denn für das Leiden an der Welt hat die Sehnsucht nach dem Tod eine entwaffnend einfache Logik: Dem Toten kann nichts Schmerzliches mehr widerfahren. Unaufhörlich verwebt seine Trauerarbeit eine wollüstige Liebesglut mit religiöser Frömmigkeit. Die gemeinsamen Wurzeln dieser beiden Gefühle liegen dem modernen Psychologen nirgends deutlicher offen als in den Dokumenten einer nüchternen, neugierigen Selbstbeobachtung, die er verfasst: „Früh sinnliche Regungen“, sind die ersten Worte. Fast täglich mischen sich „sinnliche Phantasien“ mit philosophischen Betrachtungen. Eine „selige Stunde“ gerät zugleich „ein wenig lüstern“. Einmal ist es „lebhafte Sehnsucht“, ein andermal packt ihn eine „Lüsternheit“, die „von früh bis nachmittags rege“ ist und sich gelegentlich zu einer „Explosion“ steigert. Der „Entschluß“ wird unter dem „lebhaften Eindruck ihres Todes“ immer wieder überdacht. Manchmal steht er „recht mutig“ dazu, manchmal „fest“. Er wird aber auch „etwas düster angesehen“ und erhält dann wieder „neues Leben“. Dann nimmt er sich vor, „nur nicht zu vernünfteln“. Die Gewissheit, selbst auch sterblich zu sein, verbindet ihn mit der Toten. So erscheint ihm seine Liebe in einem „neuen Lichte“. Es macht ihn „vernünftig“, bisweilen „lustig“, und der Trennungsschmerz wird zu einer angenehmen Bestätigung dieses neuen, auf keinen Fall zu verfehlenden Zieles, zur unio mystica mit der verlorenen Braut. Die Hochzeit ist auf das eigene Sterben vertagt worden. Nur vorläufig ist Sophie ins Unerreichbare entschwunden. Die Fortdauer seiner Liebe zu ihr gilt ihm als Beweis, dass es außer der sichtbaren noch eine unsichtbare Welt gibt.

Allmählich lebt er sich in diesen Verlust ähnlich ein wie die urchristliche Gemeinde in den Tod Jesu. Im Auferstehungsglauben bieten sich ihm lauter mystische Analogien an, bis er, „Söphchen stets vor Augen“, gegen Ende seiner Aufzeichnungen zu dem Schluss gelangt: „Christus und Sophie“ – beide sind in dieser Formel identisch, beide werden zum Fluchtpunkt einer Nachfolge. „Ich habe zu Söfchen Religion – nicht Liebe.“ Das trägt er im Herbst nach. Sophie ist ihm nicht mehr Privatsache. Er sieht darin, Sophie nachzusterben, eine exemplarische Läuterung, einen „einen Beruf zur apostolischen Würde“. Es will nun „leicht, ruhig, hell, frei, fröhlich, glücklich, gelassen, besonnen, fest, männlich“ werden, um anderen Menschen zu zeigen, dass es die jenseitige Liebe des Christen wirklich gebe: „Einst wird die Menschheit sein, was Sophie mir / Jetzt ist – vollendet – sittliche Grazie“, dichtet er in einem antiken Versmaß, ähnlich wie Hölderlin. Im Sommer 1795 ist er im Jenaer Salon des Professors Niethammer dem Dichter begegnet, der dann zur selben Zeit mit einer unerfüllbaren Liebe zu Diotima kämpft. Doch mit der Lichtwelt des griechischen Altertums ist seine Vision nicht zu vergleichen. Ihn reizt nur die Nacht, die Verwandte des Todes, der er seine mystischen Hymnen singt: „Hinunter zu der süßen Braut, / Zu Jesus, dem geliebten …“. Anders auch als Dante Alighieri, für den die reine Liebe zu Beatrice von Anfang an ein zwar auch erotisches, aber jede Sexualität verleugnendes Vorgefühl des christlichen Paradieses war, nimmt Hardenberg gerade die wollüstigen Schauer aus seiner Erinnerung an die verlorene Braut als Vorboten ewiger Wonnen im Tod. Sein Jenseits ist nicht entfleischlicht.

In den Ohren seiner Freunde klingt das alles ziemlich katholisch. Aber hätte es ein Katholik gewagt, ein so wollüstiges Erinnern und derart lüsterne Jenseitshoffnungen als fromme Anwandlungen auszulegen? Näherliegend wäre es gewesen, Versuchungen des Teufels zu argwöhnen. Hatte den Aktuarius in Tennstedt nicht schon der „Wollustteufel“ geplagt? Friedrich von Hardenberg alias Novalis war kein Kryptokatholik. Protestantisch ist er getauft und erzogen worden; er hat das Luthergymnasium in Eisleben besucht und nie daran gedacht, zu konvertieren wie später sein Studienfreund Friedrich Schlegel, der in Wien eine Beamtenlaufbahn einschlägt. Auch sein später Essay „Die Christenheit oder Europa“ ist keineswegs eine Huldigung an die katholische Kirche, sondern ein Bedauern der Kirchenspaltung, die Luther selbst nicht gewollt hatte. Ebenso wenig kann man ihn mit der nachnapoleonischen Restauration und ihrer „Heiligen Allianz“ in Verbindung bringen: Er war bereits tot, als Napoleons Aufstieg begann. Viel näher liegt die barocke Todesmystik des 17. Jahrhunderts, die auch vielen evangelischen Dichtern geläufig war.

Den Tod hat er seit Jahren bis zur Nichtigkeit relativieren gelernt, bevor er ihm die Braut Sophie entreißt. Frühe Gedichte wie „Elegie auf einem Kirchhof“, „Elegie beim Grab eines Jünglings“ und „An den Tod“ erzählen davon. Novalis hat das Ungenügen an dieser Welt früh empfunden, die Tragik seines Lebens vielleicht sogar selbst gesucht. 1790 klagt ein Tagebuchblatt: „Von unsrer Wiege an verfolgen uns Vorurteile, Schwachheiten und Mängel, die uns das Drückende des Lebens in seiner ganzen Schwere fühlen lassen. Alle unsere Wünsche bleiben unerfüllt, unsre Pläne scheitern, unsre schönsten Hoffnungen, unsre blühendsten Aussichten verschwinden.“ Der Achtzehnjährige fühlte sich, kaum dass sein Selbstbewusstsein erwacht war, „unterdrückt, mißhandelt und von Eigensinn und Laune gefesselt“. Er irrte „durch ein Labyrinth trauriger Ideen und Gegenstände“, sah „seine Wißbegierde, das Drängen und Streben nach Ruhm und Belohnung gehemmt und gehindert“, fand sich eingeklemmt „in elende, drückende menschliche, bürgerliche Verhältnisse“ und „die herrliche Jugend“, alles Hohe – nichts als Illusion. Und er stellte fest: „die Welt hienieden ist ein Gefängnis“. Der Schatten des übermächtigen Vaters, die Erfahrung frühen Verzichts und die Fichte-Studien sind ihm zu einer melancholischen Philosophie der Sublimation und der übersinnlichen Brunst verschmolzen. Sie nimmt die Ideen des niederländischen Philosophen Frans Hemsterhuis hinzu und führt ihn weiter in den spinozistischen Pantheismus und in den Pietismus des Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und auch in die Mystik des Görlitzers Jakob Böhme. „Spinoza und Zinzendorf haben sie erforscht, die unendliche Idee der Liebe, und geahndet die Methode – sich für sie und sie für sich zu realisieren auf diesem Staubfaden.“ Die Liebe ist für ihn ganz jenseitig geworden. In seinen „Hymnen an die Nacht“ schwelgt er: „Das Herz ist satt – die Welt ist leer“. Der Verzicht, gegen den Friedrich von Hardenberg während einer ganzen Jugend rebelliert hat, ist in Trost verwandelt. Die Stelle des leiblichen Vaters, den man ablehnen kann, auch wenn man sich ihm fügt, hat kein Ersatzvater einnehmen können, und hieße er Schiller. Nur der göttliche Übervater, gegen den keine Auflehnung möglich ist, der leiden macht, um zu läutern, nur ER gibt dem, was geschehen ist und was geschehen wird, einen Sinn.

„Sterben ist ein echt philosophischer Akt“

Im Jenaer Romantikerkreis bleibt Hardenberg ein stiller Gast, gerade wenn es dort hoch hergeht. Man versteht sich zunehmend als Widerspruch zu Goethe und bringt sich zu Schiller in einen offenen Gegensatz. Zu dessen neueren Gedichten „Würde der Frauen“ und „Die Glocke“ fällt man, wie August Wilhelm Schlegels Frau Caroline bezeugt, vor Lachen fast von den Stühlen. Das Warten auf den Tod, das zwischen seine Liebe und die irdische Geschlechtlichkeit getreten ist, hat den Dichter in eine zweite Kindheit versetzt. Er findet auf einmal nichts Böses mehr in der Welt, und ihm wird Mensch zu sein „eine humoristische Rolle“. Sein Denken hat eine eigene Richtung eingeschlagen; immer weiter vertieft er sich in einen „magischen Idealismus“. Friedrich Schlegel, mit dem er weiterhin „symphilosophiert“, beklagt sich über seine „Herrenhuterey“, eine „Verkehrtheit, in der er nun rettungslos versunken“ sei. Der Bräutigam einer Toten hält sich für krank genug, dass er das „Ziel aller sehnlichsten Wünsche“ Weihnachten erreichen wird und an einen Freitod keinen Gedanken zu verschwenden braucht.

Aber seine Natur widersteht der liebgewonnenen Krankheit, und der Dichter, in dem man den Inbegriff des Romantischen sehen wird, ist durchaus nicht der Schwärmer, der nun anfinge, zu bummeln. Neben seinem Wunsch zu sterben steht als ein väterliches Erbteil ein stark verinnerlichtes Pflichtgefühl. Seinen „apostolischen“ Beruf benutzt er nicht, um sich vor dem bürgerlichen zu drücken. Schon 1791, als Student, hat er seinem Ersatzvater Schiller in einem Brief beteuert, er sei willens, „die gefährlichste Klippe eines jungen, lebendigen Kopfs, die sauren und anhaltenden Vorarbeiten zu einem künftigen bestimmten Beruf glücklich zu übersteigen“. Aus dieser Zeit stammt auch der Begriff, mit dem er es bezeichnet, wenn er vor dem Sturm seiner Gefühle in die Wissenschaften flieht und Ernüchterung durch Exaktheit sucht: „Seelenfasten“.

Am 1. Dezember 1797 tritt der Dichter Friedrich von Hardenberg, um noch einmal zu studieren, in die traditionsreiche Bergakademie Freiberg ein. Seine Fächer: Mineralogie, Geologie, Bergbaukunde, Bergrecht und Markscheidekunst. Mehrmals in der Woche steigt er zur praktischen Anschauung in die Gruben. Der Salinenakzessist sucht aber nicht mehr nach Erzen, die Silber oder andere Metalle enthalten, sondern geologische Kenntnisse sind Ziel seines Zusatzstudiums. Sie sollen ihm dabei helfen, im Boden Westsachsens und des kursächsischen Teils von Thüringen neue „brennbare Fossilien“ aufzuspüren. Sie werden benötigt, um den Energiebedarf der Salinen Dürrenberg, Kösen und Artern unabhängig vom Holz zu decken. In geringer Tiefe ist eine Kohle gefunden worden, deren Herkunft aus dem Holz noch sichtbar ist, die Braunkohle. Unter Hardenbergs Aufsicht wird 1800 das Gebiet zwischen Zeitz, Borna und Leipzig erkundet. Noch sieht er nur das Elend der Bergleute, nicht den immensen Verbrauch an Landschaft, den bald die Erschließung der Braunkohle in Tagebauen kosten wird, und von den Belastungen der Luft durch Abgase und Flugasche kann er noch nichts ahnen. Zur selben Zeit entwickelt ein anderer Kopf aus dem Jenaer Romantikerkreis, Johann Wilhelm Ritter, ein Physiker und Chemiker, der in seiner Freizeit Aphorismen und Traktate verfasst, bei Untersuchungen zum Galvanismus, mit denen er die Entdeckung Voltas weiterführt, Möglichkeiten zu einer Speicherung von Elektrizität. Sie können als Vorstufen zu Batterien, also auch der Autobatterie, betrachtet werden. Zwei „Romantiker“ leiten, ohne die Tragweite ihres Tuns zu ahnen, im Dienst der exakten Naturwissenschaft ein neues Zeitalter ein, das die Natur ganzer Landstriche gründlich entromantisieren wird. Früher als andere artikuliert Novalis im „Blütenstaub“ den im 19. Jahrhundert aufkommenden Optimismus des technischen Fortschritts. Aber er warnt zugleich vor seinen Auswüchsen: „Wir sind auf einer Mission: zur Bildung der Erde sind wir berufen.“ Die poetisch genaue Wortwahl ist es, die zu der Berufung eine notwendige Besinnung fügt: „Bildung“ sagt Novalis, nicht Verbildung, nicht Verwüstung.

Doch es ist nicht allein „Seelenfasten“ und Brotberuf, wenn der Jurist Hardenberg Geologe wird. Das Studium der Gesteine und der Techniken, mit denen man Stollen in ein Gebirge treibt, veranschaulicht ihm auch, was er in seinen freien Stunden tut, wenn er liest oder Briefe schreibt, Verse oder aphoristische Notizen verfasst, wenn er – der Vater hat ihm ein Pferd geschenkt – ausreitet und unterwegs sein Dasein überdenkt: Er schließt das eigene Herz, die eigene Seele wie ein Bergwerk auf. Die Nähe des Todes macht ihm das, was die meiste Zeit des Tages beansprucht, unwichtig und verweist ihn immer wieder auf den klassischen Spruch: „Erkenne dich selbst!“ Gerade die Naturwissenschaften, denen noch immer ein Hauch mittelalterlicher Alchimie anhaftet, sind ihm voller Türspalten und Fensterschlitze zur Mystik. In einem Doppelleben zwischen Tagespflicht und weltfernem, todesbrünstigem Träumen verklärt sich ihm im Reflex auf den erlittenen Verlust, den er als einen „himmlischen Zufall“ wertet, die entschwundene Geliebte immer weiter zu dem in ein astrales Licht getauchten Ätherleib, dem er entgegenschweben wird. Eine Liebe, die auf Erden unerfüllt blieb, universalisiert sich ihm in einen transzendenten „Schlüssel zu allem“. Im Tod hofft er eine „ewige Brautnacht“ zu finden. Sein philosophisches Denken gleitet in den „magischen Idealismus“, zu dem sich der Romantiker bekennt: Das irdische Leben gilt ihm nur noch als Zwischenspiel, die Persönlichkeit fasst er als Inkarnation eines rein geistigen Vorlebens auf, dem ein rein geistiges Nachleben folgt. So kehren sich Geburt und Tod ineinander um: „Wenn der Geist stirbt, wird er Mensch. Wenn ein Mensch stirbt, wird er Geist.“ Er glaubt kurze Momente eines kosmischen Erinnerns zu erleben, und was sich in seiner Seele abspielt, scheint ihm wie ein Nachhall der vorgeburtlichen kosmischen Existenz, in die er mit seinem Sterben zurück zu tauchen hofft.

Die praktischen Gesichtspunkte, nach denen er sein Studium bewältigt und seine Arbeit verrichtet, wirken sich auch auf sein dichterisches Schaffen aus. Er spielt nun nicht mehr mit der Poesie, sondern er macht sich daran, allem, was ihn innerlich bewegt, mit handwerklicher Sorgfalt eine klar umrissene Form zu geben, damit es nachvollziehbar wird. Novalis ist unter den romantischen Dichtern nicht nur der Mystischste, er ist auch der Genauste. In diese Zeit des Wartens auf den Tod fallen seine bedeutendsten Werke. Dass sie fast alle fragmentarisch bleiben, ist nicht ausschließlich der kurzen Zeit, die ihm noch bleibt, geschuldet. Friedrich Schlegel hat das Fragmentarische inzwischen zu einem romantischen Prinzip erhoben, in dem das Unzulängliche, Unvollkommene aller irdischen Dinge seine poetische Entsprechung findet. Das sei, meint man im Jenaer Kreis, ehrlicher als jenes bemühte Vollenden, das aus Weimar kommt. Hardenbergs Besuch bei Goethe am Frauenplan 1798 bleibt folgenlos. Er selbst ist überzeugt, „daß der Fond aller wirksamen Meinungen und Gedanken der Alltagswelt Fragmente sind“. So entstehen Sammlungen feinsinniger Aphorismen. Friedrich Schlegel nimmt 1798 die berühmteste, „Blütenstaub“, in die erste Nummer seiner Literaturzeitschrift „Athenäum“ auf. Seine Verse geraten ihm in religiöser Versenkung zu „Geistlichen Liedern“, die 1799 erscheinen. Um 1800 arbeitet er an den „Hymnen an die Nacht“, die ihn nach ihrem Erscheinen im „Athenäum“ zum führenden romantischen Lyriker machen. Fragmentarisch bleibt, 1798 begonnen, das naturphilosophische Prosastück „Die Lehrlinge zu Sais“. Auch den Roman „Heinrich von Ofterdingen“, einen Gegenentwurf zu Goethes „Wilhelm Meister“, seiner Hauptlektüre im Sommer nach Sophies Tod, kann er nicht vollenden. Der Essay „Die Christenheit oder Europa“ gelangt erst 1826 vollständig an die Öffentlichkeit.

Das Warten auf den Tod zieht sich hin. Die Krankheit zaudert. Die entkörperlichte Braut hat ihn mit seinem Körper alleingelassen. Sein Doppelleben unterscheidet nicht nur zwischen Tag und Nacht, Pflicht und Traum, Dienst und Poesie, sondern auch zwischen diesseitiger und jenseitiger Liebe. Novalis hat geselligen Umgang. Das Weihnachtsfest 1797 verbringt er auf Schloss Siebeneichen bei Meißen mit der Familie von Miltitz, guten Bekannten seines Vaters, und anschließend besucht er die Kunststadt Dresden und schaut sich die Schätze der Gemäldegalerie an. Außer mit seinen Lehrern, dem weit berühmten Mineralogen Abraham Gottlob Werner und dem Professor für Chemie Wilhelm August Lampadius, verkehrt er auch mit der Familie des Berghauptmanns Johann Friedrich von Charpentier. In dessen Haus lernt er die zweiundzwanzigjährige Tochter Julie kennen, eine hübsche Blondine mit üppigen, widerspenstigen Locken. Die Wirkung ihrer Reize beobachtet er in seinen Gefühlen anfangs, wie er Caroline Just mitteilt, wie „schleichendes Gift“. Das Sinnliche seiner Liebesfähigkeit hat sich noch nicht gänzlich zur Todeswollust sublimiert. Julchen geht ihm nicht aus dem Kopf. „Man findet sie, eh man sich versieht, überall in sich, und es ist um so gefährlicher, je angenehmer es uns deucht.“ Und Julchen versteht es meisterlich, eine Glasharmonika zu spielen, deren ätherischer Klang sehr zur Stimmung des studierenden Dichters passt. Noch gefällt sich der Bräutigam einer Toten darin, bei den Charpentiers wie ein „Fremdling“ herumzugehen. Ein Gedicht mit diesem Titel widmet er Julchens Mutter. Auch bei einem Kuraufenthalt in Teplitz gehen ihm „die Frauen“ nahe und dann erst „die christliche Religion und das gewöhnliche Leben“. Selbst in seinen „Geistliche Liedern“ ist „duftiges Fleisch“ und „heißere Wollust“ als „Geheimnis der Liebe“ der Eucharistie nahe verwandt. Bei aller Vergeistigung schleicht sich in seine poetischen Vorstellungen vom Jenseits doch eine Hoffnung auf sinnlichen Genuss. Fichte, der zu der Zeit in den Vorwurf des Atheismus verwickelt wird und bald darauf von Jena nach Berlin wechselt, hätte ihm derlei aus religionsphilosophischer Sicht streng verwiesen. Den Traum, der seinem Romanhelden Heinrich von Ofterdingen die blaue Blume zeigen wird, begleiten lüsterne Empfindungen, und „wie ein zarter Busen“ schmiegt sich Welle um Welle eines Brunnens an ihn. „Die Flut schien eine Auflösung reizender Mädchen, die an dem Jüngling sich augenblicklich verkörperten.“ Und aus dem Kelch der blauen Blume schaut ihn ein Mädchengesicht an. Dieser Traum von einer blauen Blume und die Suche nach ihr, die vergeblich bleiben muss, versinnbildlicht das Wissen um eine mit allem, was ist, verflochtene, durchaus wollüstige, aber nur jenseits des Todes erreichbare Gegenwelt der Liebe.

In jenem Brief an Caroline Just, einer Vertrauten seiner Liebe zu Sophie, beichtet er zaghaft die neue Bekanntschaft: „Als ein junger Wagehals“, schreibt er, „würde ich einmal eine solche Vergiftung probieren – so aber, abgestumpft, wie ich bin, reizt es meine alten Nerven nur so eben zu leichten, fröhlichen Vibrationen und erwärmt stundenlang mein starres Blut.“ Doch Hardenberg ist sechsundzwanzig Jahre alt. Wie, wenn die zögerliche Krankheit den Wartenden foppte und zurückginge und ihn als Junggesellen in die Jahre kommen ließe? Wenn das beschlossene Sterben vorerst, vielleicht auf längere Zeit, ein rein philosophisches bliebe? Julie von Charpentier ist standesgemäß. Das „sanfte, bescheidene Wesen dieses liebenswürdigen Mädchens“ macht ihm nun, wie er in einem anderen Brief gesteht, ihre Nähe nach und nach „unentbehrlich“. Er beobachtet ihre Fürsorge bei einer Erkrankung ihres Vaters. Sie ist selbst nicht gesund und bedarf der Zuwendung. Es ist ein „Gesichtsschmerz“, der sie quält. „Ohne eine liebende Gehülfin“ wird ihm „das Leben und jede Teilnahme an weltlichen Angelegenheiten“ zusehends „eine drückende Last“. Ein Mensch, der seine Pflicht tut, braucht eine Frau. Auch sie könnte irgendwann seiner Hilfe bedürfen; er würde dann um „ihretwillen keine Aufopferung scheuen und ihr (…) eine unangenehme Zukunft ersparen.“ Seine alte Sehnsucht nach „Brautnacht, Ehe und Nachkommenschaft“ erkennt, dass er „nie eine treuere, zuverlässigere und zärtlichere Gattin finden könnte“. Er weiß, dass seine beschränkte Lage, in der ihm nur viel Fleiß ein Fortkommen ermöglicht, seinem melancholischen Seelenleben „vorteilhaft“ ist. Aber er gesteht sich auch ein Recht darauf zu, dass dieses junge Mädchen ihm „dieselbe leichter ertragen helfen würde“. Im Dezember 1798 bringt die Standespflicht, eine Familie zu gründen, und die Neigung, sich mit einem schönen Frauenleib zu verbinden, ein zweites Verlöbnis zustande.

Als eine Treulosigkeit gegenüber Sophie kann er das nicht empfinden; mit einer Toten kann er Julie auch nicht untreu werden. Zwei Welten erlauben ihm ganz natürlich, auf zwei verschiedene Arten zu lieben. Es ist die Option auf eine fragliche Zukunft. Und es könnte sein – der Tuberkulöse hat einen Blick dafür -, dass in Julchens Brust dasselbe Leiden wie in seiner eigenen arbeitet. Vielleicht ist auch sie eine Todgeweihte. In einem Gedicht über Juliens Bildnis erinnert er an die Vergänglichkeit ihrer Erscheinung: „Bald ausgelöscht auf ewig.“ Julie überlebt ihren Bräutigam gerade um zehn Jahre.

Das Risiko, dass sie fragmentarisch bleibe, schwebt über dieser Verbindung. Das Risiko des Fragmentarischen hindert Novalis ja auch nicht am Dichten. Friedrich Schlegel erfährt dazu: „Der frühe Tod ist jetzt mein großes Los – das Fortleben der zweite Gewinn.“ Der Todeswunsch bleibt unverändert. Nur ein peinlicher Verdacht, sich damit egoistisch zu verhalten, macht ihn schwankend. Novalis hat gehofft, anderen Menschen ein Beispiel höherer Liebe zu geben, indem er Sophie nachstirbt. In seinen Dichtungen wünscht er zur „Erhebung des Menschen über sich selbst“ etwas beizutragen. Nun argwöhnt er, als ein „Kamerad“ der Lebenden sich nicht fortstehlen zu dürfen, und er sieht darin seine Pflicht, „jede Not des Lebens mit ihnen zu teilen“. Er beteuert: „Wenn ihr alle glücklich wärt, so könnt ich getrost vondannen gehen.“ Der langersehnte Tod wird ihm einer „Flucht des Gemeingeistes“ verdächtig. Doch im Januar 1799 heißt es wieder: „Ein sehr interessantes Leben scheint auf mich zu warten – indes aufrichtig wär‘ ich lieber tot.“

Im Mai 1799 kehrt er nach Weißenfels zurück- Er tritt, von der Verlobten entfernt, in die Salinendirektion ein und wirkt an der geologischen Landesuntersuchung Sachsens mit. Am Jahresende wird er zum Salinenassessor ernannt. Eine Reise führt ihn nochmals nach Freiberg und Dresden, auch nach Jena und Weimar. Am 10. April 1800 wird er zum kursächsischen Supernumerar-Amtshauptmann des Thüringischen Kreises befördert. Er hat es nun nicht mehr weit. In seinem letzten Lebensjahr unternimmt er geognostische Exkursionen in dem Landstrich zwischen Leipzig, Borna und Zeitz, der Braunkohle auf der Spur. Die wollüstigen Anwandlungen verlieren sich. Aus der Fachliteratur exzerpiert sich der Patient einiges über Mittel gegen eine „Schwächung der Schamteile“. Die Freunde beobachten an ihm eine zunehmende Blässe. Er magert ab und verfällt. Zum Bluthusten kommen Magenbeschwerden. „Seit ich ihn kenne“, wird sich Ludwig Tieck erinnern, „sah ich ihn als einen Toten an.“ Und noch einmal bricht die Ungeduld des Todkranken hervor: „Mit mir nimmt’s hoffentlich bald ein fröhliches Ende. Zu Johanni denk‘ ich im Paradiese zu sein.“ Bernhard, sein jüngerer Bruder, kommt ihm aber zuvor. „Wir sind“, schreibt er in einem ahnungsvollen Nachtrag zum „Blütenstaub“, „dem Aufwachen nah, wenn wir träumen, daß wir träumen.“ Es ist Blütenstaub aus der blauen Blume. Ein Erwachen wäre der Tod.

Aber die philosophische Phase des Sterbens geht nun auch zu Ende. Den allmählich dahinsiechenden, erkaltenden, geschwächten und ausgezehrten Körper beschleicht mit quälenden Magenbeschwerden die Todesangst. Immer wieder hat seine Phantasie nur mit dem Tod spekuliert, schon bevor er Sophie verlor. Nun erblickt er in seinem Elternhaus in Weißenfels den ersehnten eigenen Tod schreckliche nahe. Er kann nicht mehr arbeiten. Er liest viel, spricht kaum noch und röchelt. Und er schläft lange. Am Vormittag des 25. März 1801 lässt er sich von seinem Bruder Carl auf dem Klavier vorspielen. Nach einer leidlich durchschlafenen Nacht hat ihn der Arzt zwar ohne Schmerzen, aber sehr matt gefunden und nicht ausgeschlossen, dass dies sein letzter Tag sei. Sein Freund Friedrich Schlegel ist angereist und sitzt bei ihm. Der Kranke schlummert leicht, wacht wieder auf und spricht Unzusammenhängendes. Gegen halb ein Uhr mittags entschläft er „sanft und ohne alle Bewegung“. Im „Lied der Toten“, einem seiner letzten Gedichte, singen die, zu denen er aufgebrochen ist: „So in Lieb und hoher Wollust / Sind wir immerdar versunken.“

Ein Beitrag von Dr. Volker Ebersbach

Literaturhinweise:

Blei, F., Novalis, Berlin 1904.

Brauning, H. u. a., Die Tuberkulose, Bd. 1, Leipzig 1943.

Friedell, E., Novalis als Philosoph, München 1904.

Haering, Th., Novalis als Philosoph, Stuttgart 1904.

Hederer, E., Novalis, Wien 1949.

Hegener, J., Die Poetisierung der Wissenschaften bei Novalis, Bonn 1975.

Hesse, H. / Isenberg, K. (Hsg.), Novalis. Dokumente seines Lebens und Sterbens, Frankfurt / Main 1976.

Hiebel, F., Novalis. Der Dichter der blauen Blume, München 1972.

Jentgens, H. (Hsg.), Lungentuberkulose, Berlin, Heidelberg, New York 1981.

Kurzke, H., Novalis, München 1988.

Neubauer, J., Novalis, Boston 1980.

Novalis, Werke und Briefe, hg. von Paul Kluckhuhn und Richard Samuel, Stuttgart 1977.

Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, hg. von Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, München und Wien 1978.

Ritter, H., Der unbekannte Novalis. Friedrich von Hardenberg im Spiegel seiner Dichtungen, Göttingen 1967.

Samuel, R., Der berufliche Werdegang Friedrich von Hardenbergs, in: Romantik-Forschungen, Halle 1929.

Schanze, H., Romantik und Aufklärung. Untersuchungen zu Friedrich Schlegel und Novalis, Nürnberg 1976.

Schlaf, J., Novalis und Sophie von Kühn. Eine psychophysiologische Studie, München 1906.

Schmid, M. E., Novalis, Dichter an der Grenze zum Absoluten, Heidelberg 1976.

Schneider, R., Dämonie und Verklärung, Vaduz 1947.

Schulz, G., Novalis, mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek bei Hamburg 1993.

Schulz, G., Die Berufslaufbahn Friedrich von Hardenbergs (Novalis), in: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 7 (1963).

Seidel, M., Novalis. Eine Biographie, München 1988.

Simon, H., Der magische Idealismus. Studien zur Philosophie des Novalis. Heidelberg 1906.

© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.

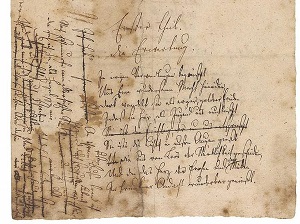

Bild: Novalis-Manuscript, Entwurf zum Romanfragment „Heinrich von Ofterdingen“ (Frankfurter Goethe-Haus)

Vielen Dank für den aufschlussreichen Beitrag. Novalis fasziniert mich seit einiger Zeit. Mich beschäftigt eine Frage. Ort der Handlung in dem Roman Heinrich von Ofterdingen ist Augsburg. Aus der Beschreibung dort muß nach meiner Auffassung der Autor Kenntnis über das Lechfeld haben. Er trug sich meines Wissens nach auch mit dem Gedanken nach Bad Reichenhall zu gehen. Wer geht schon wohin um dort zu leben wenn er noch die dort war ? Deshalb meine Frage: War Friedrich von Hardenberg alias Novalis in Augsburg, bzw. Süddeutschland ? Ich vermute auch das der Roman autobiographische Inhalte hat. Interessant auch das das Johannidatum zu Beginn erscheint. Novalis hat den Roman für sich geschrieben zur Verarbeitung seiner Situation. Er ist meiner Ansicht nach an Ereignissen der Bibel orientiert. Von daher fasziniert es mich ungemein ihn in der Schnittstelle zwischen Poesie und Religion verorten zu können.

Ich danke Ihnen,lieber Herr Ebersbach ,ein sehr bewegender Text– ich hatte ja ,vorgeführt 100 Jahren eine Radierung gemacht:“Die blaue Blume des Friedrich von Hardenberg“- es bewegt mich sehr wie nah sie Ihrem Text ist obwohl mir die Tragödie seiner gesamten Familie damals garnicht bekannt war..Ich hoffe,Ihnen und Ihrer lieben Frau geht es gut in dieser hochkomplizierten Zeit,in der ein Virus uns alle regiert…Von Herzen ALKES GUTE! Ich grüsse Sie – Beide… Ihre Annette Krisper-Beslic (früher Peuker-Krisper)