Im Jahr 1813 schrieb Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) die Ballade „Der Totentanz“, was vielleicht Zufall oder aber Vorsehung gewesen sein mag, ist 1813 doch als Jahr der Völkerschlacht bei Leipzig, der bis dato größten Schlacht der Weltgeschichte mit ca. 100.000 Toten und Verwundeten, in die Geschichte eingegangen. Nun sind die Verse keine explizite Kritik an Krieg, Krankheit und Elend, sondern lesen sich vielmehr wie eine gruselige Geschichte davon, was uns am Ende alle vereint und was seit der Aufklärung mehr und mehr in Vergessenheit geraten zu sein scheint: die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. In Goethes Werk erheben sich die Toten zur Geisterstunde aus ihren Gräbern und finden sich gemeinsam und unabhängig von Rang, Namen und Stand zum Tanz zusammen. Der noch lebende Türmer wird durch eigenes Verschulden Teil des makaberen Geschehens und kann dem Spuk erst durch den Glockenschlag der ersten Stunde nach Mitternacht entrinnen. Mit den Toten sollte man eben keinen Spott treiben.

„Der Türmer, der schaut zumitten der Nacht

Hinab auf die Gräber in Lage;

Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht,

Der Kirchhof, er liegt wie am Tage.

Da regt sich ein Grab und ein anderes dann:

Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann,

in weißen und schleppenden Hemden.

Da reckt nun, es will sich ergötzen sogleich,

Die Knöchel zur Runde, zum Kranze,

So arm und so jung, und so alt und so reich;

Doch hindern die Schleppen am Tanze.

Und weil hier die Scham nun nicht weiter gebeut,

Sie schütteln sich alle: da liegen zerstreut

Die Hemdelein über den Hügeln.

Nun hebt sich der Schenkel, nun wackelt das Bein,

Gebärden da gibt es vertrackte;

Dann klipperts und klapperts mitunter hinein,

Als schlüg man die Hölzlein zum Takte.

Das kommt nun dem Türmer so lächerlich vor;

Da raunt ihm der Schalk, der Versucher, ins Ohr:

„Geh, hole dir einen der Laken!“

Getan wie gedacht! und er flüchtet sich schnell

Nun hinter geheiligte Türen.

Der Mond, und noch immer er scheinet so hell

Zum Tanz, den sie schauderlich führen.

Doch endlich verlieret sich dieser und der,

Schleicht eins nach dem andern gekleidet einher,

Und husch ist es unter dem Rasen.

Nur einer, der trippelt und stolpert zuletzt

Und tappet und grapst an den Grüften;

Doch hat kein Geselle so schwer ihn verletzt;

Er wittert das Tuch in den Lüften.

Er rüttelt die Turmtür, sie schlägt ihn zurück.

Geziert und gesegnet, dem Türmer zum Glück;

Sie blinkt von metallenen Kreuzen.

Das Hemd muss er haben. da rastet er nicht,

Da gilt auch kein langes Besinnen,

Den gotischen Zierat ergreift nun der Wicht

Und klettert von Zinne zu Zinnen.

Nun ists um den armen, den Türmer, getan!

Er ruckt sich von Schnörkel zu Schnörkel hinan,

Langbeinigen Spinnen vergleichbar.

Der Türmer erbleichet, der Türmer erbebt,

Gern gäb er ihn wieder, den Laken.

Da häkelt – jetzt hat er am längsten gelebt –

Den Zipfel ein eiserner Zacken.

Schon trübet der Mond sich verschwindenden Scheins,

Die Glocke, sie donnert ein mächtiges Eins –

Und unten zerschellte das Gerippe. „

Im Laufe der Geschichte ist der Umgang mit dem Tod immer davon abhängig gewesen, ob eine Kultur oder Gesellschaft diesen als ein striktes Ende des Lebens verneint oder bejaht hat. Wird seine Endgültigkeit verneint – man denke hier ganz explizit an das Christentum – so müssen bereits die Lebenden mit dem Weiterwirken der Verstorbenen rechnen, müssen sich fürchten, sich auf den eigenen Tod einstellen und ihr Leben dahingehend gestalten, diesseitige Schuld im Jenseits zu vermeiden. Dementsprechend entwickeln solche Kulturen Konzepte der memoria und der Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit in Bräuchen und Ritualen wie Bestattungsformen, Ahnenkulten, Opfern, Fürbitten und Tänzen.

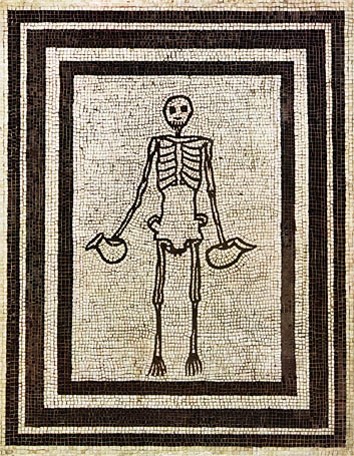

Wie aus Malereien und Reliefs aus ägyptischen Pyramiden hervorgeht, musizierten und tanzten schon vor mehr als 3000 Jahren die Lebenden zu Ehren der Verstorbenen. Die ältesten erhaltenen Darstellungen sich bewegender Skelette stammen aus der römischen Antike. Doch erst im christlichen Mittelalter lernten die Toten zu reden und zu handeln. Um 1500 waren Bilder und Texte, die man heute als Totentänze kennt, in ganz Europa, aber auch in Mittelamerika und Asien verbreitet.

Der Totentanz wurde eines der zentralen Motive für die Vergegenwärtigung der Vergänglichkeit. Mors certa, hora incerta – Der Tod ist uns allen gewiss. Nur die Stunde ist ungewiss, heißt es an der Uhr des Neuen Rathauses in Leipzig.

Die mittelalterlichen Vorstellungen vom Totentanz sind dabei Kinder ihrer Zeit. Wenn der Heilige den Tod freudig erwartete, der Tod für die Heiligkeit quasi notwendig war, so galt dies nicht für die Masse der Sünder; statt der Aufforderung, in ihrer Sterbestunde heitere Gelassenheit zu bewahren, musste sie an das drohende Ende erinnert werden, um rechtzeitig Reue üben zu können.

Sowohl die Predigten als auch die Bilder in den Kirchen sollten auf das unmittelbare Bevorstehen und die Unausweichlichkeit des Todes hinweisen und die Schrecken der Höllenqualen ausmalen. Die Thematik spielt im Mittelalter vor allem deshalb eine zentrale Rolle, weil der Tod in einer Zeit, in der man bedroht von Seuchen, Hungersnöten und fast ununterbrochenen Kriegen und Kämpfen lebte, unausweichlich präsent gewesen ist. Diese Präsenz ist der modernen Welt verloren gegangen. In der heutigen Zeit setzt man alles daran, den Tod zu tabuisieren, zu verdunkeln, ihn auf Friedhöfe zu verbannen, ihn zu umschreiben oder aber ihn durch die Reduzierung auf ein bloßes Spektakel zu verdrängen und im voyeuristischen Blick auf den Tod von anderen den eigenen zu vergessen. Hinzu kommt, dass sich ganze Wissenschaftszweige, von der Thanatologie, der Wissenschaft vom Tod, vom Sterben und der Bestattung, bis hin zur Sterbeforschung daran gemacht haben, das Phänomen Tod in jeglicher Hinsicht zu erklären. Darunter fällt auch die Beschäftigung mit der Nahtoderfahrung und die Diskussion um die Sterbehilfe.

Im christlichen Abendland hat sich das Thema des Totentanzes als eines der zentralen Motive für den Tod und die Vergegenwärtigung der Vergänglichkeit etabliert. Dabei erscheint der Tod häufig als etwas Schmerzliches, aber Vertrautes, als eine feste, zuweilen fast marionettenhafte Figur auf der Bühne des Lebens. Der Totentanz steigert diese Vorstellung, die Hand in Hand geht mit dem memento mori-Gedanken (Gedenke des Todes) und der so genannten ars moriendi (Kunst des Sterbens). Bei letzterem handelt es sich um lehrreiche Erbauungsschriften oder Gebetbücher, die den Sterbenden auf einen guten Tod vorbereiten sollten und dabei Anleitungen vorgaben, wie man in das himmlische Paradies gelangt. Träger der ars morendi waren vor allem Bettelorden wie Dominikaner und Franziskaner, die Totengedenken, Begräbnis und Seelsorge explizit predigten und im Alltag umsetzten.

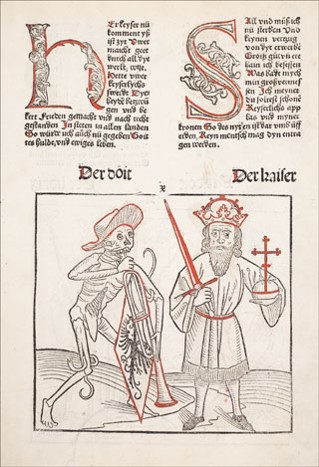

Zudem hat seit dem 11. Jahrhundert unter anderem auf der Grabschrift des heiligen Petrus Damianus und in Gedichten der so genannte „Spruch der Toten an die Lebenden“ in die Sepulkralkultur Einzug gehalten. Seine Ursprünge werden im persisch-arabischen Kulturraum vermutet. Er lautet: „Quod fuimus, estis; quod sumus, vos eritis.“ (Was seid ihr, das waren wir; was wir sind, das werdet ihr.) Der Spruch gilt als mahnende Erinnerung an die Vergänglichkeit des Irdischen sowie an die Allgewalt des Todes, die weder vor Kaisern noch Bettlern Halt macht. Dieselbe Thematik findet sich kultur- und zeitübergreifend auch im Totentanz wieder. Ja, man kann sagen, dass vom Mittelalter bis in die Postmoderne jedes Jahrhundert seine eigenen Totentänze kreiert und seine eigene Auseinandersetzung mit dem Tod gefunden hat, was sich vor allem auch in der bildenden Kunst (u. a. in Werken von Lovis Korinth oder Albin-Egger Lienz) ausgedrückt hat.

Doch was genau versteht man nun unter dem „Totentanz“? In einer Definition aus dem Lexikon des Mittelalters heißt es: „Totentanz oder danse macabre ist die Darstellung einer meist durch erläuternde Verse ergänzten Figurenreihe in Reigenform, bei der eine lebende Figur, als Vertreter ihres Standes oder Lebensalters gekennzeichnet, und ein Toter (verwesender Leichnam, Mumie oder Skelett) jeweils Paare bilden“. (LexMA 8, Sp. 898) Der Totentanz ist also an erster Linie ein Bildmotiv, das ab Mitte des 14. Jahrhunderts von Frankreich ausgehend in der europäischen Malerei Verbreitung findet.

Totentänze konnten auf Kirchhofsmauern abgebildet sein, ebenso an Kapellen oder Beinhäusern. Der Schriftsteller Umberto Eco nennt den Totentanz die „sowohl gelehrte als auch volkstümliche Form der feierlichen Beschwörung des Todes“ in Kirchen und auf Friedhöfen. (Eco, S. 62 ff.) Der in den romanischen Sprachen verwendete, vielleicht aus dem Arabischen oder Herbräischen stammende Begriff macabre wurde als danse macabre verwendet. Hintergrund war das Aufkommen der Pest, die auch als Strafe verstanden wurde und etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung das Leben kostete. Es ging beim Totentanz nicht etwa darum, den Schrecken der Erwartung des Endes oder der Endzeit zu vergrößern, sondern um die Angst zu lindern und die Vergänglichkeit noch einmal bewusster ins Zentrum des Lebens zu stellen. Der Totentanz zeigt Päpste, Kaiser, Mönche, Männer, Frauen und junge Mädchen, die Skeletten oder einem als Verwesenden dargestellten allegorisierten Tod folgen. Als Musikant, Tänzer oder Reigenführer führt er die einzelnen Ständevertreter in der Reihe ihrer Rangfolge in seinen Tanz. Am Ende treffen sich die unfreiwilligen Tanzpartner zumeist im Beinhaus wieder und können die ständische Ununterscheidbarkeit ihrer Knochen wie folgt zu bedenken geben:

„Merckend vnnd gedenckend jr menschen gemain

hye liegent gebain groß vnnd klain

Wellichs seyen man frawen oder knecht

hye hat sich yederman zu ligen recht

Der arme by dem reychen

allso werden wir alle nachhin schleychen“

(Oberdeutscher Totentanz, in: Der tanzende Tod, S. 45)

Die Tanzreigen werden vielfach eingeleitet durch Predigerdarstellungen, zuweilen erweitert durch Hinweise auf den Sündenfall, die Kreuzigung Christi oder das Jüngste Gericht. Der Tod kann als ganzes Orchester auftreten oder Musikinstrumente wie beispielsweise den Dudelsack spielen.

Im Totentanz wird die Hinfälligkeit des Lebens und die Aufhebung aller Unterschiede wie Reichtum, Alter und Macht beschworen. Eine der ältesten Totentanzdarstellungen, ein Fresko, das zwischen 1424 und 1425 gestaltet wurde, stammt vom Friedhof der Kirche der Unschuldigen in Paris. Auf einer Länge von etwa 35 m waren 30 beinahe lebensgroße Tanzpaare dargestellt. Obwohl die Bilder im 17. Jahrhundert wegen einer Straßenverbreiterung zerstört wurden, sind die Szenen als Holzschnitte im literarischen Zyklus „La Danse macabre“ erhalten geblieben.

Um 1440 entstand in Basel der so genannte Große Basler Totentanz an der Friedhofsmauer des dortigen Dominikanerklosters, wahrscheinlich in Erinnerung an eine vorangegangene Pestwelle. Die 39 Bilder, die den Tod jeweils mit dem Vertreter eines Standes zeigen, sind mit vierzeiligen Strophen über und unter den Figuren versehen. Dem Kupferstecher und Verleger Matthäus Merian ist es zu verdanken, dass sich Bilder und Texte seit dem 17. Jahrhundert erhalten haben.

Da der Basler Totentanz trotz eines Schutzdachs sehr unter Witterungseinflüssen litt, wurde er mehrfach restauriert, was meist zu mehr oder weniger starken Veränderungen führte. Im 18. Jahrhundert lässt die Faszination am Totentanz, bedingt durch den Einfluss der Aufklärung, nach. Der Rat der Stadt Basel verliert das Interesse an seiner Erhaltung und Pflege. 1805 ist das Bild derart verwahrlost, dass es abgebrochen wird. Die wenigen Fragmente, die gerettet werden konnten, befinden sich heute im Historischen Museum.

Das älteste Zeugnis für den deutschen Totentanz findet sich in einer Handschrift des 14. Jahrhunderts wieder, die in der Universitätsbibliothek Heidelberg aufbewahrt wird. Weitere Totentanzdarstellungen gab es in Ulm, Lübeck, Berlin und Dresden. Neben der monumentalen Bildkunst verlagert sich die Thematik dabei zunehmend von der Wand- in die Buchmalerei und Literatur. So erscheinen im 16. Jahrhundert zahlreiche kleinformatige Bücher mit Stichen des Totentanzes. Das berühmteste hat Hans Holbein der Jüngere angefertigt. In Alltagsszenen und Episoden aus der Bibel werden die Menschen von einem oder mehreren Skeletten begleitet, um sie daran zu erinnern, dass im Leben der Tod stets auf der Lauer liegt.

In den nachfolgenden Jahrhunderten blieb Holbein als Vorlage für weitere Totentänze maßgeblich, so unter anderem in Konstanz, Füssen und Erfurt. Vor allem in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges wurde das Thema auch von anderen bildenden Künstlern und Dichtern aufgegriffen und vor dem Hintergrund der Katastrophe stark beansprucht.

Erstaunlich ist, dass sich der Gebrauch des Vergänglichkeitsmotivs auch über die Aufklärungszeit hinweg fortgesetzt hat, die einen maßgeblichen Wandel im Verhältnis von Lebenden und Toten bewirkt. So erlischt um 1800 das so genannte Totenrecht. Tote und Lebende galten seit dem Mittelalter als rechtlich und sozial gleichgestellt, was sich in einer engen Beziehung und Vergegenwärtigung der Toten durch die Lebenden ausdrückte. Als Beispiele dafür seien Stiftungen, Fürbitten und Namenslesungen bei Andachten der katholischen Kirche erwähnt. Mit der Aufklärung wurden die Toten aus der Gegenwart der Lebenden ausgeschlossen und ihr Gedenken in Friedhöfe ausgelagert. Der Tod wurde Schritt für Schritt zum Tabu einer von Technik und Naturwissenschaften dominierten Welt. Nichtsdestotrotz ist das Totentanzmotiv in Kunst und Literatur weiterhin präsent geblieben, vor allem in Krisenzeiten.

So haben die Bilder der camera obscura häufig Skelette zum Thema, während der Schwede Ingmar Bergman den danse macabre in seinem 1955 erschienenen Film „Das siebente Siegel“ auf die Leinwand gebracht hat. Darin trifft ein von den Kreuzzügen heimgekehrter Ritter auf den Tod, der ihm das Ende seines Lebens verkündet. Der Ritter kann einen Aufschub erwirken. Solange der Tod ihn nicht im Schachspiel besiegt, darf er weiterleben. Zum Abschluss des Films ist der Ritter Teil einer bizarren Tanzprozession, die mit dem Tod an der Spitze dem Ende entgegenzieht.

Abgesehen von Theater und Kinoproduktionen ist bei neuzeitlichen Formen des Totentanzes auffällig, dass sie die Toten häufig auch ohne die Anwesenheit der Lebenden darstellen, wie in der Weltchronik des Hartmut Schedel oder literarisch im Fall der eingangs vorgestellten Ballade von Johann Wolfgang Goethe. Eine besonders einprägsame Mixtur zwischen Leben und Tod findet sich unter anderem bei Max Klingers urinierendem Skelett.

Auch die Musik hat sich verschiedentlich des Totentanzes angenommen. So unter anderem Franz Schubert in der Interpretation des 1775 im Göttinger Musenalmanach erschienen Gedichts „Der Tod und das Mädchen“ von Matthias Claudius.

Das Phänomen und die Allegorie des Totentanzes ist erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts von Forschern eingehender unter die Lupe genommen worden. Dabei wurde lange Zeit die Meinung vertreten, dass die abgebildeten Skelette auf den personifizierten Tod des jeweiligen Lebenden, den sie zum Tanz führen, verweisen. Der Maler und Kunsthistoriker Johann Dominik Fiorillo war der Erste, der die Auffassung vertrat, dass die Darstellung des Todes als Skelett vermutlich dazu dient, den Menschen Angst einzujagen und sie an die Vergänglichkeit des Lebens zu erinnern. Besonders schön hat dies Rainer Maria Rilke in seinem 1908 erschienen Gedicht „Toten-Tanz“ ausgedrückt. Ein Grund mehr sich auch in aktuell turbulenten Zeiten hin und wieder des eigenen Menschseins bewusst zu werden.

„Sie brauchen kein Tanz-Orchester;

sie hören in sich ein Geheule

als wären sie Eulennester.

Ihr Ängsten näßt wie eine Beule,

und der Vorgeruch ihrer Fäule

ist noch ihr bester Geruch.

Sie fassen den Tänzer fester,

den rippenbetreßten Tänzer,

den Galan, den ächten Ergänzer

zu einem ganzen Paar.

Und er lockert der Ordensschwester

über dem Haar das Tuch;

sie tanzen ja unter Gleichen.

Und er zieht der Wachslichtbleichen

leise die Lesezeichen

aus ihrem Stunden-Buch.

Bald wird ihnen allen zu heiß,

sie sind zu reich gekleidet;

beißender Schweiß verleidet

ihnen Stirne und Steiß

und Schrauben und Hauben und Steine;

sie wünschen, sie wären nackt

wie ein Kind, ein Verrückter und eine:

die tanzen noch im Takt.“

Ein Beitrag von Dr. Constance Timm

Totentänze in einzelnen Ländern: https://www.totentanz-online.de/laender.php

Literaturhinweise:

Der tanzende Tod. Mittelalterliche Totentänze. Hrsg., übersetzt und kommentiert von Gert Kaiser. Insel Verlag, Frankfurt am Main 1982.

Karl Künstle: Die Legende der drei Lebenden und der drei Toten und der Totentanz, nebst einem Exkurs über die Jakobslegende. Freiburg i. Br., 1908.

Totentanz. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. 8. Metzler, Stuttgart 2000, Sp. 898-901.

Umberto Eco. Die Geschichte der Hässlichkeit. dtv, München 2010.

© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.

Sehr geehrte Damen und Herren, selten habe ich in so einer kompakten Form die Geschichte des Totentanzes lesen können. Alle wichtigen Etappen der Darstellung des Totentanzes wie in Basel, Paris und Lübeck. Auch der Beginn des Beitrages mit dem Totentanz von Goethe und dem Bezug auf die Völkerschlacht habe ich so noch nicht lesen können.

Vielen Dank an Frau Dr. Constance Timm

Super Artikel. In Lübeck stieß ich vor kurzem das erste mal auf den Totentanz.

Ob unsere heutige Zeit das Verhältnis zum Tod wieder verändert?