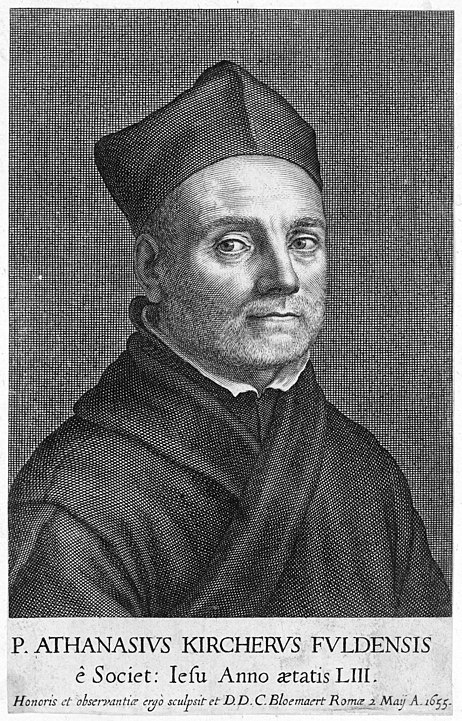

Athanasius Kircher, ein Jesuit aus Geisa in der Rhön, einer der gelehrtesten Menschen seiner Zeit, wurde von Unfällen und Gefahren verfolgt. In seiner Kindheit entging er viermal knapp dem Tod: in einem Mühlrad, bei einem Pferderennen und in einem Baum, in dem er aus Angst vor Räubern und wilden Tieren übernachtete. Die vierte Gefahr war eine lebensgefährliche Entzündung der Haut, von der ihn das Gebet befreite. Aus diesen bemerkenswerten Rettungen schloss er, dass der Himmel ein besonderes Schicksal für ihn vorgesehen haben könnte: die Gefahr und das Rätsel.

Am 2. Mai 1602 wurde er bei Fulda geboren, als Sohn eines überaus gelehrten Theologen. Früh widmete er sich selbst der Gelehrsamkeit. Er besuchte eine Jesuitenschule und lernte dazu Hebräisch bei einem Rabbi. Zu Beginn des Dreissigjährigen Krieges, in dem die grosse Bibliothek seines Vaters verbrannte, trat er als Novize in das Paderborner Kolleg ein. Vor dem anrückenden Feind der Jesuiten, Christian von Braunschweig, floh er mit zwei anderen Kollegiaten nach Köln. Bei der Überquerung des vereisten Rheins versank Kircher in den Fluten und wurde von seinen Freunden aufgegeben. Doch er schwamm durch das eiskalte Wasser und tauchte einige Stunden später in Neuss wieder auf. Nach Studien in Köln und Koblenz wurde er nach Heiligenstadt geschickt, um dort Mathematik, Hebräisch und Syrisch zu lehren. Der Weg führte durch protestantisches Gebiet, doch Kircher lehnte es ab, seine jesuitische Tracht zu verstecken. So wurde er von protestantischen Soldaten gefangengenommen und geschlagen; man wollte ihn aufhängen. Seine Ruhe und Stärke beeindruckten einen der Soldaten jedoch so sehr, dass er seine Freilassung durchsetzen konnte.

Kircher begann sich früh mit mechanischen Geräten und Erfindungen zu beschäftigen und beeindruckte den Erzbischof von Mainz so mit einer Vorführung, dass dieser ihn zu sich nach Aschaffenburg einlud. Hier verfasste der Gelehrte seine ersten Untersuchungen zum Magnetismus. 1628 wurde er zum Priester geweiht und erblickte in einer Bibliothek zum ersten Mal die Hieroglyphen der Ägypter, und zwar in einem Buch über den sixtinischen Obelisk von Rom. Damit verbanden sich mit einem Mal zwei Orte, die die Pole seines geistigen Lebens bilden sollten: Ägypten und Rom. Sein Wunsch, als Missionar nach China zu gehen, wurde abgelehnt. 1631 hatte er einen Traum oder eine Halluzination: er sah schwedische Soldaten unten im Hof marschieren. Daraufhin weckte er seine Kollegen, doch niemand hatte etwas gesehen. Wenig später begann in der Tat die Invasion des schwedischen Königs Gustav Adolf, die den Kriegsverlauf entscheidend veränderte. Kircher musste wieder fliehen, diesmal nach Mainz, Lyons und Avignon. In Avignon wurde er von einem Wasserrad erfasst, das er wissenschaftlich untersuchen wollte, und entging nur knapp dem Tod. Doch in Avignon begegnete er wieder den ägyptischen Hieroglyphen, den Überresten einer rätselhaften Vergangenheit, mit denen man damals nicht viel anzufangen wusste. Ein reicher Patron der Künste besaß einige Manuskripte und Abbildungen und bat Kircher, ihm bei der Entzifferung dieser Schrift zu helfen. Leider musste Kircher die erfolgreiche Arbeit unterbrechen, als er vom Kaiser zum Hofmathematiker und -Astronomen ernannt werden sollte, eine Stelle, die einst Kepler und Tycho Brahe innehatten. Man bestieg ein Schiff, Kircher und seine Reisegefährten wurden krank, man setzte sie auf einer Insel aus, während der Kapitän mit ihrem Hab und Gut davonsegelte. Kircher und seine Begleiter fuhren bald weiter, doch bei Genua gerieten sie in einen Sturm, der sie in einer Bucht gefangen hielt. Kaum waren sie wieder auf dem Meer, brach erneut ein Sturm aus und warf sie an die Küste zurück. Es sprach sich bald herum, dass die Anwesenheit des Gelehrten auf einem Schiff notwendig Stürme verursachte. Bei dem nächsten Versuch weiterzusegeln, wurde er zuerst mit dem Schiff nach Korsika, dann an die italienische Küste gespült. Doch auch alle Stürme führen nach Rom. Kircher vergaß seinen Lehrstuhl für Mathematik und machte sich auf eine Wallfahrt in die Heilige Stadt. Hier wurde er wohlwollend von den Jesuiten aufgenommen. Im gut ausgestatteten Römischen Kolleg sollte er nun bis an sein Lebensende forschen und lehren dürfen.

Von Rom aus erschloss er sich die Welt, mit den Mitteln der Bücher und der Korrespondenz. Sein enzyklopädisches Wissen und seine aufgeschlossene Art machten ihn zu einem Anziehungspunkt für alle gelehrten Besucher Roms. Ein Holländer schrieb: „Verpasst nicht die Gelegenheit, den Pater Athanasius Kircher zu treffen, einen Experten der unbekannten Sprachen und der Mathematik.“ Der Jesuitenorden verhalf Kircher außerdem zu einem umfangreichen Netz von Kontakten in aller Welt, die ihm halfen, seine außerordentlichen Sammlungen zusammenzutragen. Er war eine Art Ein-Mann-Akademie, das Zentrum eines Spinnennetzes, in dem die Informationen zusammenschossen. Wenn das Internet menschliche Gestalt annehmen könnte, so hätte es Kircher sein können. Dafür brauchte er sich selbst kaum zu bewegen. Nur selten verließ er Rom und das geliebte Latium. 1636 reiste er einmal als Beichtvater mit dem Landgrafen von Hessen-Darmstadt durch Italien nach Sizilien und Malta. Kircher interessierte sich für alles: Mineralien, Botanik, Urgeschichte, die Fata Morgana und den Vulkanismus. In Syrakus wollte er wissen, wie Archimedes die römischen Schiffe mit einem Sonnenspiegel in Brand gesetzt hatte. Descartes hatte dies für eine Legende gehalten, die den Möglichkeiten der Optik widerspräche. Doch Kircher fand heraus, dass Archimedes in der Tat dazu in der Lage gewesen sein konnte, sofern die Schiffe nicht weiter als dreißig Schritt von der Küste entfernt waren. Hundert Jahre später verbrannte Buffon in den Tuilerien mit Hilfe von Sonnenspiegeln ein Stück Holz aus einer Entfernung von 150 Schritten. Auf dem Rückweg von Syrakus kam die Reisegesellschaft des Landgrafen in die Nähe der Vulkane Ätna und Stromboli, die nicht zögerten auszubrechen. In Tropaea gerieten sie in ein Erdbeben und kaum hatten sie Neapel erreicht, da begann sich der Vesuv zu regen. Doch Kircher, wagemutig wie Professor Lidenbrock in Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde, liess sich in den Vulkan hinabseilen, um sich ein genaues Bild von seinem Inneren zu machen. Nach diesen Abenteuern im Dienste der Wissenschaft, widmete er sich in den nächsten vierzig Jahren bis zu seinem Tod im Jahre 1680 der Forschung und der Publikation. Alle drei bis vier Jahre wendete er sich neuen Themen zu, was ihm bei anderen Gelehrten auch Stirnrunzeln einbrachte. Seine Sammlung von Kuriositäten, Geräten, Maschinen und Naturwundern wurde zu einem der ersten Museen der Welt. Das Museo Kircheriano oder Kircherianum im Römischen Kolleg war ein Mikrokosmos für sich. Man konnte dort an Obelisken und sprechenden Büsten entlangschreiten, das Skelett eines Neugeborenen studieren, Papstporträts vergleichen, aber auch außereuropäische Kulturen kennenlernen: Bilder des Dalai Lama, eine Statue des Konfuzius, Amulette und Talismane oder ein getrocknetes Krokodil, das von der Decke hing. Kircher sorgte dafür, dass man die Ordnung, die man hier durchschritt, auch sinnmäßig erfasste, indem er die Wände und Decken mit astrologisch-kabbalistischen Hinweisen versah, mit Sternenbildern und mystischen Sprüchen. Nach seinem Tod wurde das Museum neugeordnet, es musste umziehen, um schließlich im 19. Jahrhundert sich gänzlich aufzulösen.

Athanasius Kirchers Leidenschaft galt den Ursprüngen und diese fand er in Ägypten. Aus Ägypten stammen seiner Lehre nach die Sprachen der Welt, die Religionen und die Wissenschaften. Auch die Indianer, die Inder und die Chinesen sind von Ham, dem Sohne Noahs belehrt worden. Doch gehen auch alle Irrtümer auf denselben Ham zurück, den Kircher mit dem Trojanischen Pferd vergleicht. Aus diesem Pferd traten die antiken Irrlehren in die Welt, Ideen wie die Pluralität der Welt oder die Göttlichkeit der Sterne sowie die absurden Dogmen der Seelenwanderung. In seinem Werk Ödipus Ägyptiacus (1652-54) bildet er Tafeln ab, in denen die Verwandtschaft religiöser Begriffe bei den Ägyptern, den Anhängern des Zarathustra, den Kabbalisten, Orphikern und Platonikern gezeigt wird. Er vergleicht die Formen der Verehrung bei den Indern, Chinesen und Ägyptern und stellt erstaunliche Parallelen fest. Auch wenn er an der obersten Autorität des christlich-katholischen Glaubens festhielt und den Islam bekämpfte, so legte er mit diesem Werk doch die ersten Grundlagen für eine vergleichende Religions- und Sprachwissenschaft.

Als Kircher die Größe der Arche Noah berechnet, beunruhigt ihn die Erinnerung an die vorsintflutlichen Riesen im Buch Genesis. Er stellt daher fest, dass Noah und seine Familie nicht aus diesem Geschlecht stammen konnte, denn für acht Riesen wäre die Arche zu eng gewesen. In seinem reich bebilderten Buch über die Arche Noah erfahren wir, dass die einzigen Insekten, die auf das Schiff durften, die Schlangen waren. Die anderen Tiere, einschließlich der Mäuse und Frösche, pflanzen sich nicht sexuell fort. Kircher fügt hinzu: auch wenn dies so aussähe, so sei es doch ein Irrtum. Was wir für Kopulation hielten, sei eine ganz andere Tätigkeit: sie jucken sich einzig ihre Hinterteile. Auch der Panther wurde nicht zugelassen, da er sich mit allem paaren wollte. Bei der Klassifikation der Tiere verzichtet er auf die komplizierten Probleme der Zoologie und entscheidet sich für eine Ordnung nach dem Gewicht. Somit führt der Elefant die lange Parade von Tieren an, bei der auch Einhörner und Meerjungfrauen mitziehen. Für die Existenz dieser Wesen besaß der Autor Beweise, die in seinem Museum besichtigt werden konnten.

Das zweite grosse Bauwerk, dem Kircher ein eigenes Werk widmete, war der Turm von Babel. Er stellt fest, dass ein Turm, der den Himmel erreichen sollte, wie es in der Bibel steht, eine Höhe von ungefähr 200 000 km haben müsste, das ist die Entfernung von der Erde zum Mond. Ein solches Gebäude wäre so schwer, dass es die Erde aus dem Mittelpunkt des Universums schleudern würde. Eine Abbildung zeigt die Erde mit einem solchen unmöglichen Turm, der an das Horn eines Einhorns erinnert. Als Geograph widmete er seinem geliebten Latium sowie dem chinesischen Kaiserreich umfassende Monographien. Die chinesische Schrift erwies sich als weiterer Abkömmling der ägyptischen Hieroglyphen, und so konnte Kircher als erster ein Vokabular dieser Sprache aufstellen. Die Illustrationen sind zahm und verwegen zugleich. Die Pagoden ähneln babylonischen Zikkurats, die Berge sind von Drachen bewohnt und aus dem Meer erhebt sich eine riesige Lotosblume, auf der ein strahlendes Wesen verhüllt in Tüchern hockt. Er hält es für Isis, doch scheint sich hier eine Muttergottheit mit Erinnerungen an den Buddha vermischt zu haben.

1666 wurden bei Ausgrabungen in Rom unter dem Papst Alexander VII Teile eines zerbrochenen ägyptischen Obelisks gefunden. Kircher wurde gebeten, die Entzifferung der Hieroglyphen vorzunehmen. Doch waren nur drei Seiten zu sehen; die vierte Seite lag zur Erde hin und konnte nicht eingesehen werden. Kircher ließ sich Kopien der drei Seiten anfertigen und erschloss aus diesen Hieroglyphen diejenigen auf der unbekannten Seite. Als der Obelisk aufgerichtet wurde, stellte man fest, dass Kircher richtig vorausgesagt hatte. Er beschrieb diesen Vorgang in seinem Buch Obeliscus Ägyptiacus (1666). Zuvor hatte er einen Obelisken entziffert, den Papst Innozenz X. hatte aufrichten lassen. Kircher gehörte zu den ersten, die in den Hieroglyphen keine Dekoration, sondern eine Schrift erkannten. Allerdings las er die Zeichen im Sinne religiös-metaphysischer und mystischer Texte. Als François Champollion um 1822 durch die Schriften auf dem Rosetta-Stein den Schlüssel fand, mussten die Entzifferungen Kirchers leider fallengelassen werden. Die Texte sprachen nicht von Weisheit, sondern von Stammbäumen. Kirchers ägyptologischem Pioniergeist verdanken wir auch die erste koptische Grammatik im Westen.

Kirchers Schriften zur Musik dagegen haben bis in die Gegenwart hinein die Geister angeregt. Johann Sebastian Bach etwa bewunderte den Jesuiten und bewegte sich in seinen Kompositionen auf einem ähnlichen Pfad zwischen Magie und Kalkül. In seinem grossen Traktat über die Musik berichtet Kircher über den Ursprung und die Ziele der Musik, ihr Verhältnis zu den Emotionen und zur Mathematik. Zu einem Gedicht von Pindar notiert er die Melodie, die er in einem alten Manuskript in einem sizilischen Kloster gefunden haben will, ein Manuskript, das sonst leider niemand je gesehen hat. Ein weiteres Buch entsprang der Rivalität zu einem zeitgenössischen Universalgelehrten, dem Engländer Sir Samuel Morland. Dieser hatte behauptet, das Megaphon erfunden zu haben. Zum Beweis, dass er es vor Morland erfunden hatte, veröffentlichte Kircher im Jahre 1673 Phonurgia Nova. In diesem Buch teilt er unter anderem mit, dass er seit Jahren mit Hilfe eines Megaphons, das über drei Kilometer zu hören sei, die Pilger zu seinem Schrein rufe. Überhaupt neigte er zur Schaustellerei und zur Inszenierung. Sie waren nicht zuletzt Teil des Programms der Gegenreformation, in deren Zentrum die Jesuiten standen. Ihnen kamen die neuen Medien wie laterna magica, camera obscura, das Megaphon oder theatralische Maschinen nur recht, um dank special effects von religiösem Schauer hervorzurufen, ebenso wie die Pracht des Barock nicht ohne diese Konkurrenz zum Protestantismus zu denken ist. Mittels akustischer und optischer Geräte soll Kircher auf einem Berg eine Schau von Engeln erzeugt habe. Dies erinnert an Jules Verne, der in seinem Roman Das Schloss in den Karpathen eine Phantasmagorie mit Hilfe von Technik erzeugte. Kircher stellt in seinen technischen Schriften zahlreiche Automaten und sprechende Statuen vor, Geräte zum Abhören von Intrigen, magische Laternen, Lautsprecher und äolische Harfen. Unter den vielen Apparaten, die er selbst zur Belustigung oder Belehrung baute, findet sich eine “musarithmische Arche”, eine Maschine zur automatischen Komposition von Musikstücken. Auch an ein magnetisches Orakel hat er gedacht. Seine letzten Jahre wurden überschattet von den Angriffen der Alchemisten, die er selbst nicht ungern kritisiert hatte. Allerdings behauptete er von sich, eine Pflanze aus ihrer eigenen Asche wieder hergestellt zu haben – soweit war er selbst also Alchemist.

Umberto Eco, der ihn für unseren Zeitgenossen hält, vermutet, dass Kircher äußerlich ein zufriedenes Leben führte, dass unter der Oberfläche sich aber vielleicht etwas Unglückliches verbarg und ihn in die endlosen Weiten seiner phantastischen Wissenschaften trieb. Kircher ist eine Erscheinung zwischen den Zeiten. In seinen erstaunlichen Werken vermischen sich das Alte und das Neue manchmal auf mysteriöse Weise. Am Ende seines Lebens schickte Kircher die Reliquien von 14 Heiligen an seine Heimatstadt Geisa in Hessen, um seiner Stadt in ihrer religiösen Konkurrenz gegen den Nachbarort beizustehen.

Ein Beitrag von Prof. Elmar Schenkel

Literaturhinweise:

Joscelyn Godwin, Athanasius Kircher. A Renaissance Man and the Quest for Lost Knowledge. London: Thames and Hudson 1979.

Eugenio Lo Sardo, Hrsg., Athanasius Kircher. Il museo del mondo. Rom: Edizioni di Luca 2001 (Ausstellungskatalog).

Universale Bildung im Barock. Der Gelehrte Athanasius Kircher. Eine Ausstellung der Stadt Rastatt. Rastatt: Stadt Rastatt 1981.

Siegfried Zielinski, Archäologie der Medien. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2002.

© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.

Man könnte auch noch den Schüler Kirchers, Kaspar Schott, erwähnen – wie sein Lehrer Verfasser von Werken barocker Fülle.

Schon die Aufklärung, noch mehr der Positivismus des 19. Jhdts., konnte mit der barocken Gelehrsamkeit Kirchers nichts anfangen. Eisenhauer handelt ihn gar in einem Sammelband über Hochstapler mit ab, was zweifellos eine äußerst untreffende Bezeichnung für Kircher ist.

Vielleicht kann das 21. Jhdt., in welchem die „wissenschaftliche Weltanschauung“ zunehmend selbst als Ideologie entlarvt wird, Kircher Gerechtigkeit angedeihen lassen.