Ihre Stimme dringt leise zu uns, verschüttet unter dem Berg der Wissenschaftsgeschichte, in dem für Frauen noch nicht viel Platz ist, verschüttet auch unter der Halde des Genialen und Skandalösen, die ihr Vater, Lord Byron, der Nachwelt hinterließ. Augusta Ada Byron war eine der größten Mathematikerinnen des 19. Jahrhunderts. Sie war vor allem aber vielleicht der erste Mensch, der die universale Bedeutung von Rechenmaschinen erkannte und damit die Computerwelt des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts erahnte.

Warum konnte gerade ihr dies gelingen? Um so weit in die Zukunft schauen zu können oder von ihr Ahnungen zu erhalten, muss man querdenken, geistig oder psychisch, so dass man mit der eigenen Zeit vor allem dies nicht teilt: ihren blinden Fleck. Eine große Unabhängigkeit von den hypnotischen Systemen, die sich Gegenwart nennen, ist dazu die wichtigste Voraussetzung. Als Adlige im viktorianischen England und Nachfahrin eines genialen Poeten war ihr dies vielleicht in besonderem Maße möglich. Auch ihre Mutter muss ins Kalkül genommen werden. Lady Annabella Byron unterstützte, ja forderte die mathematische Ausbildung ihrer Tochter, wohl auch als Widerspruch zu ihrem Gatten, der die Phantasie und Erotik ins Kraut schießen ließ. Bloß keine poetische Tochter, denn da käme die Grimasse des Vaters zum Vorschein. Aus der Sicht einer geschlechterspezifischen Rollenverteilung kann man sagen: hier waren die Rollen der Eltern vertauscht, Vater Frau und Mutter Mann. Byron nannte seine Frau Annabella die „Prinzessin der Parallelogramme.“ Er sah sich und sie als zwei Parallelen, die nebeneinander herlaufen und sich nicht einmal in der Unendlichkeit treffen würden. In Ada aber haben sich die beiden Parallelen doch geschnitten, allerdings nicht nur im Sinne von geistigem Reichtum, sondern auch zum Gram der Tochter. Byron verließ seine Frau, als Ada gerade fünf Wochen alt war, ging auf den Kontinent und widmete sich schließlich der Befreiung Griechenlands, wo er 1824 starb. Lady Annabella Byron war kein ausgeglichenes Wesen und verfolgte den Ausreißer wegen seiner Affären, insbesondere wegen seiner angeblich inzestuösen Beziehung zu seiner Halbschwester Augusta. Diese hatte eine Tochter, Medora, die durch die Familiengeschichte irrlichtert: aber war sie Byrons Tochter?

Lady Byron war sich dessen sicher, doch das ist ein Stoff für andere Romane. Nur insoweit gehört es hierher, als Ada immer wieder in diese schlammigen Wirrsale hineingezogen wurde. Daraus musste sich ein gespanntes Verhältnis zur Mutter entwickeln, die sie in ihren Briefen meist die Henne nennt und auch so anspricht. Schillernd wie die Geschichte der Familie Byron ist der Name Ada Byron. Manche sahen in ihr nur eine Betrügerin im Spiel und der Liebe, eine Hochstaplerin, andere erkannten ihre visionären Fähigkeiten und ihr mathematisches Genie. Einer, der immer treu zu ihr stand, war der Pionier des Computers, Charles Babbage.

Ada wurde 1815 geboren. Ein Jahr später wird ihr Vater am Genfer See sein und in einer legendären Runde mit Percy und Mary Shelley Gespenstergeschichten entwerfen. Eine davon wurde dann der erste Weltbestseller über einen künstlichen Menschen, nämlich Mary Shelleys Frankenstein, die Erfindung einer Achtzehnjährigen. Byron schrieb dort ein Gedicht über den Weltuntergang. Aber das spielte sich alles weit von Adas Kindheit ab, obwohl diese Phantasien später in ihr Leben eindringen würden. In Childe Harold hat ihr Vater sie porträtiert:

Gleicht dem der Mutter, holdes Mädchen, Dein Gesicht!

Ada, du einz’ge Tochter meinem Heim und meinem Herzen?

Byron hatte stets ein Bild von ihr auf seinen Schreibtischen stehen, aber Ada sollte ihren Vater nie kennenlernen. Schon als Kind ist sie oft krank und bettlägerig. Die ersten Jahre verbringt sie in vielen verschiedenen Häusern. Mit sieben hat sie schwere Kopfschmerzen, mit 15 bekommt sie die Masern, damals eine lebensgefährliche Erkrankung, die sie drei Jahre ans Bett fesselt. Zuvor hat sie jedoch begonnen, sich mit dem Fliegen zu beschäftigen. Sie baut sich Flügel aus Papier und Draht, denkt sich Befestigungen aus, berechnet Proportionen, studiert die Anatomie der Vögel. Sie stellt sich einen Dampf-Pegasus vor, eine Dampfmaschine, die sich mit Flügeln in die Lüfte erhebt. Erst 14 Jahre später sollte Henson mit einer solchen Luftdampfkutsche, seiner Aerial Steam Carriage, an die Öffentlichkeit treten. Sie verbringt Tage in ihrem Flugzimmer, das mit Sätteln, Geschirr und Flügeln gefüllt ist. Ihre Briefe unterschreibt sie in dieser Zeit mit Carrier Pigeon, Brieftaube. Auch die Musik und die Pferde haben es ihr angetan. Ihre Mutter aber sähe die Tochter lieber in der Mathematik. Sie macht sie jedoch bekannt mit den neuesten Entwicklungen in Wissenschaft, Technik und Industrie. Einmal unternehmen die beiden eine Reise durch Nordwestengland, um sich die neuesten Fabriken und Spinnereien anzuschauen. Am 5. Juni 1833 –

Ada ist 17 – lernt sie bei einer Gesellschaft Charles Babbage kennen, einen der berühmtesten Engländer des 19. Jahrhunderts. Babbage arbeitet an Rechenmaschinen, der Difference Engine und später der Analytical Engine, in der man den Vorläufer des modernen Computers sehen kann. Babbage, ein 42jähriger Witwer, erkennt schnell das Genie der jungen Dame. Er lädt das Mädchen mit ihrer Mutter zu seinen berühmten Samstagabenden ein, an denen sich die größten Geister der Zeit zu treffen pflegen und an denen Babbage seine neuesten Entwicklungen vorstellt. Hier zeigt er unter anderem auch Automaten wie die „Silver Lady“, eine mechanische Puppe. Spätestens jetzt entflammt Adas Begeisterung für die Mathematik und die Wissenschaften. Mit ihren Tutoren korrespondiert sie über logische Probleme wie über die Kreisförmigkeit des Regenbogens. „Lassen Sie sich von den Kreisen nicht verrückt machen“, schreibt ihr einmal Mary Somerville. Briefe unterzeichnet Ada nun gerne mit „Ever yours mathematically“.

1835 heiratet Ada William King-Noel, der drei Jahre später Earl of Lovelace wird und damit Ada zur Gräfin Lovelace macht. Mit 24 Jahren hat Ada drei Kinder. Die Kinder und die Pflichten, die die Verwaltung von drei großen Häusern mit sich bringen, sind eine schwere Belastung für die kränkelnde Frau. Mit großer Beharrlichkeit entwickelt sie dennoch ihr Verständnis für fortgeschrittene Mathematik, korrespondiert mit dem größten Logiker Englands, Augustus de Morgan, und anderen Mathematikern und Wissenschaftlern. Eine wichtige Stütze für ihre wissenschaftliche Begabung ist Mary Somerville, die zu den naturwissenschaftlich gebildetsten Frauen der Zeit gehört. Somerville hat sich die Mathematik selbst beigebracht, nachdem sie durch mathematische Rätsel in einer Nähzeitschrift auf diese Denkkunst aufmerksam geworden ist. Newtons Werke liest diese Frau auf Latein und übersetzt den Astronomen Laplace aus dem Französischen.

Für Ada wird die Mathematik oft zu einer Zuflucht vor den familiären Problemen, die immer wieder aufwirbeln, vor allem die nie ruhenden Skandalgeschichten um ihren Vater und die unermüdlich sich einmischende Mutter. Auch die Musik hat diese Funktion für sie und so denkt sie gern über die Beziehungen zwischen Ton und Zahl nach.

Babbage stößt in England immer wieder auf Schwierigkeiten, seine Rechenmaschinen zu realisieren. Anders in Italien. 1842 wird er nach Turin eingeladen, wo er seine Erfindung präsentieren kann. Ein italienischer Militäringenieur namens L.F. Menabrea schreibt daraufhin auf französisch einen Artikel über technische Aspekte von Babbages Analytischer Maschine. Einige Zeit darauf erhält Babbage die englische Übersetzung, angefertigt von Ada. Er fragt die junge Adelige, warum sie statt einer Übersetzung nicht lieber selbst einen eigenen Artikel geschrieben habe, da sie doch so vertraut mit der Materie sei. Ada, die sich immer als dienender Geist begreift, sagt, daran habe sie nicht gedacht. Babbage schlägt daraufhin vor, sie solle doch wenigstens Anmerkungen zu Menabreas Artikel verfassen. So beginnt eine höchst intensive Zusammenarbeit zwischen dem Pionier des Computers und seiner „Enchantress of Numbers“, wie er sie nennt, die Zahlenzauberin. Sie zaubert nicht nur, sie ist auch konstruktiv-kritisch, findet Rechenfehler oder kommentiert Babbages Art, Texte herauszugeben. Vor allem aber stellte sie ihm fortlaufend Fragen zu den mathematischen Problemen und Möglichkeiten der Analytischen Maschine. Ihr großer Beitrag besteht darin, den Unterschied zwischen der älteren Differenz-Maschine und der Analytischen herauszuarbeiten. Erst die letztere ist nämlich so etwas wie ein Vorläufer des Computers, weil sie nicht nur Daten, sondern auch Programme speichern kann, das heißt Informationen und Befehle. Sie kann nicht nur Zahlen, sondern auch selbst neue Programme generieren. Hier werden auch erstmals Lochkarten als Informationsträger eingesetzt. Babbage hat sie, wie erwähnt, dem mechanischen Webstuhl von Jacquard abgeschaut, der damit Arbeitsschritte speicherte. Ada schreibt in ihrem Kommentar den seither oft zitierten Satz: „Wir können nun recht sagen, dass die Analytische Maschine auf dieselbe Art algebraische Muster webt, wie der Jacquard-Webstuhl Blumen und Blätter webt.“ Erst ab 1960 konnten moderne Computer so viele Stellen hinter dem Komma speichern wie die Analytische Maschine.

Mehr als Babbage noch scheint Ada die künftigen Dimensionen einer computerisierten Welt vorauszuahnen. Zunächst einmal entdeckt sie weitere Anwendungsgebiete. Sie setzt Spiele wie Solitaire um in eine mathematische Sprache und macht so erste Schritte zum Programmieren von Aufgaben. Spiel und Musik werden dem Rechner angenähert, eine Annäherung mit Folgen bis heute. Bei alldem geht es ihr nicht um Anwendungen, die einen nur praktischen oder gar kommerziellen Nutzen hätten. Ihre Arbeit hat vielmehr einen spirituell-psychologischen Hintergrund. Sie glaubt, dem Geheimnis der Schöpfung, der eigenen wie der göttlichen Kreativität, auf der Spur zu sein. In zehn Jahren, schreibt sie 1843, werde sie den Geheimnissen des Universums einiges an Lebensblut ausgesaugt haben. Die Welt ist Zahl, haben die Pythagoräer gesagt. Mathematik, sagt Ada, ist die einzige Sprache, die adäquat die Natur ausdrücken kann. Sie ist die Optik, durch die der Mensch die Werke des Schöpfers lesen kann. Ihre doppelte Erbschaft von Poesie (Vater) und Mathematik (Mutter) trägt jetzt Früchte. Sie stellt sich eine Verbindung von Imagination und Wissenschaft vor, eine poetische Philosophie oder philosophische Poesie. Das ist eine Sehnsucht, die von der Romantik eines Novalis oder Coleridge her bekannt ist. Bei Ada jedoch deuten sich Verwirklichungen an, mit denen wir heute leben und von denen die Romantiker nichts geahnt haben. Es ist kein Zufall, dass der wichtigste Spielplatz für unsere Träume heute der Rechner ist.

Ihre Krankheiten werfen Ada aber zunehmend auf sich selbst zurück. Noch aus diesem Rückzug zieht sie Gewinn: sie beginnt ihr Nervenkleid zu studieren, ihr Gehirn, dieses „große Laboratorium“. Sie lässt sich die neuesten neurologischen Forschungsarbeiten aus Deutschland besorgen. Ebenso wie ihre Zeitgenossen ist sie von einer psychosomatischen Erscheinung fasziniert, dem Mesmerismus. In dieser magnetischen Technik sah man damals zahlreiche Heilungsmöglichkeiten. Die Wissenschaftsautorin Harriet Martineau schrieb 1844 ihre Briefe über den Mesmerismus, in denen sie behauptete, durch den Mesmerismus von ihrem Krebstumor geheilt worden zu sein. Außerdem schien das Magnetisieren ein guter Ersatz zu sein für das Opium, das in Alkohol gelöst Laudanum hieß. Es wurde in dieser Zeit gegen alle möglichen Schmerzen eingesetzt. Viele Patienten, darunter Coleridge und de Quincey wurden süchtig. Auch der Mathematikerin wird immer wieder Laudanum verschrieben. Wahrscheinlich führt dies auch bei ihr zu einer Sucht, sicherlich aber auch zu Höhenflügen, depressiven Abstürzen und einer vertieften Innenschau. Vielleicht mischt sich Verfolgungswahn in ihre Selbstbeobachtungen, wenn sie glaubt, ihre Nervenprobleme seien durch mesmeristische Experimente im Jahre 1841 verursacht worden. In ihren Briefen erreicht sie nun visionäre Kammhöhen. Unter dem Einfluss von Laudanum beginnt sie um die Erde zu kreisen, wie sie im Oktober 1844 schreibt. Für die Repräsentanz der Planeten hat sie verschiedene Freunde zur Hand und auch die Mutter ist eingeladen, eine Himmelsrolle einzunehmen. Für sich hat sie den Posten des Hauptkometen vorgesehen: ein Brief, der das schöne Kometenbuch von Giorgio Manganelli vorwegnimmt, in dem es auch Kometinnen gibt.

Während sie eine Korrespondenz mit dem großen Physiker Michael Faraday beginnt, wird sie zunehmend von Krankheiten heimgesucht, deren psychosomatisches Wesen heute schwer auszumachen, aber wahrscheinlich ist. Ihren Körper will sie als wanderndes Experimentierlabor verstehen, ein „Molecular Laboratory“. Sie sieht sich als Braut, ja als Prophetin der Wissenschaften, als göttlich ausersehenes Instrument zur Verkündigung großer Wahrheiten. Religion wird zur Wissenschaft und Wissenschaft ist Religion. Ihre größte Liebe gilt nun nicht mehr den Menschen, sondern dem „Großen Allwissenden Integral“. Ein Newton für das molekulare Universum sei nun gefordert, schreibt sie. Diesem Newton – also vielleicht ihr selbst, eines Tages – müsste es gelingen, die Phänomene des Gehirns in mathematische Gleichungen umzusetzen. Die Neurologie müsste sozusagen auf mathematische Füße gestellt werden. Da sie befreundet ist mit Charles Wheatstone, dem englischen Erfinder der Telegraphie, begeistert sie sich auch bald für die Möglichkeiten der weltumspannenden Kommunikation. Es fehlt nur noch ein Schritt: die Verbindung von Rechner und Telegraphie und das viktorianische Internet wäre geboren worden.

1851 findet im Londoner Crystal Palace die erste große Weltausstellung statt. Ada, schon sehr schwach und krank, kommt mit ihrem Mann zur Eröffnung durch Königin Victoria. Auch hier läßt sie sich durch den neuen Geist der Technik, Wissenschaften und Architektur anregen. Sie pflegt in dieser Zeit den Kontakt zu großen Autoren ihrer Zeit, etwa Dickens, der einmal glaubt, sie spuke in seinem Haus und der der letzte, nicht zur Familie gehörige Besucher an ihrem Sterbebett sein wird. Auch mit Lord Bulwer-Lytton, dem Autor von spektakulären Bestsellern wie Zanoni oder Die letzten Tage von Pompeji, ist sie befreundet. Ihre Enkelin sollte übrigens eines Tages den Enkel von Bulwer-Lytton heiraten.

Vor allem aber wendet sie sich gegen die wachsende Spezialisierung in den Wissenschaften und fordert den Blick auf das Ganze, die Verbindungen und Zusammenhänge. Die sogenannten zwei Kulturen der Natur- und Geisteswissenschaften entstehen in der viktorianischen Zeit, doch mit dieser Spaltung entsteht auch die Kritik an ihr. Sie kommt sicherlich nicht nur von Ada Lovelace, sondern auch von Kritikern wie Ruskin, Arnold und Dickens. Aber Ada redet in einer Sprache, die uns heute viel näher ist, da sie einer der ersten Menschen ist, die die Dimensionen einer errechenbaren Welt erahnt.

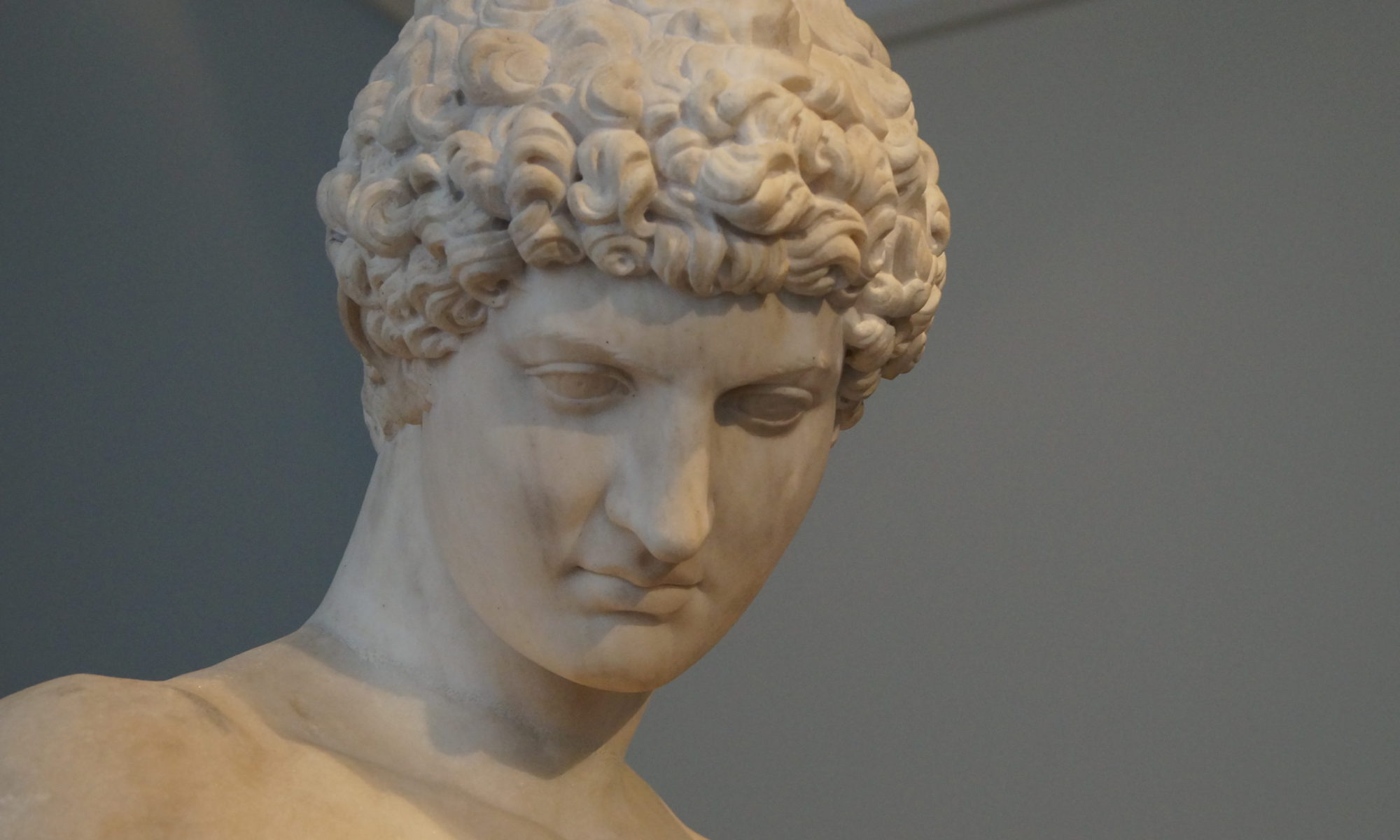

Dabei ist sie nicht im Sinne der Romantiker ein Feind von Quantifizierung. Vielmehr sieht sie gerade in der Zahl, in der Mathematik das einende Grundmodell für alle geistigen und natürlichen Welten. Ihre Stimme wurde, da es die Stimme einer Frau war, kaum beachtet. Als Frau konnte sie nicht in die Royal Society, die wichtigste wissenschaftliche Institution aufgenommen werden. So wurden die Verdienste von Mrs. Somerville zwar durch eine Büste geehrt, die man im Gebäude der Gesellschaft aufstellte, doch durfte die Abgebildete selbst nicht in die Bibliothek der Wissenschaftler treten. Betty A. Toole, die Herausgeberin von Adas Briefwechsel, war deshalb stolz, dass mit diesem Buch Ada Lovelace endlich, 140 Jahre später, die Bibliothek betreten durfte.

Der Ruf Adas litt nicht nur durch ihre gelegentlichen Überspanntheiten, was ihre wissenschaftliche Bedeutung anging, sondern auch durch weitere Gerüchte und angebliche Skandale. Sie hatte ein Verhältnis mit dem Sohn eines Pioniers der Elektrizität. Dieser Pionier, Andrew Crosse, war möglicherweise das Modell für Mary Shelleys Frankenstein. Sein Sohn John war ein Spieler, der Ada zu waghalsigen Wetten veranlaßte und eine Spielsucht bei ihr auslöste. Man vermutet, dass sie ihr mathematisches Genie für hunderprozentig ‚Systeme‘ eingesetzt hat. Sie verschuldete sich ernsthaft und kompromittierte ihre Stellung als Adlige durch den Umgang mit den niederen Ständen, die sich dem Spiel hingaben. All dies musste vor ihrem Mann geheimgehalten werden. Ihr Geliebter war zudem verheiratet, ohne dass Ada etwas davon wusste, und er hatte sie durch Briefe in der Hand. Nun erkrankte sie an Gebärmutterkrebs, während ihre Schulden unerbittlich anliefen. Die Mutter spielte in dieser Zeit auch eine erbärmliche Rolle in der Art, wie sie ihrer Tochter zugleich half und sie demütigte und zu einer Änderung des Testaments zwang. Nach Wochen furchtbarer Schmerzen – Lady Byron versuchte ihr das Opium zu unterbinden – lag sie im Sterben und sagte sich von der Mutter los. Für Babbage war Adas Tod im November 1852 in vieler Hinsicht schlimm: schlimm das Ende, schlimm die Lücke, die der Tod in seinem Leben hinterließ, schlimm die Streitigkeiten mit Lady Byron.

Heute streiten sich Gelehrte über Adas wirklichen Beitrag zur Analytischen Maschine und zu den Anfängen des Computerwesens. Von solchen Zweifeln war das amerikanische Verteidigungsministerium frei, als es beschloss, eine Computersprache Ada zu nennen.

Seither hört die amerikanische Kriegsmaschine auf den Namen Ada. Es ist merkwürdig, dass sie sich in einem Brief von 1851 als Generalin sieht. Ihre Regimenter bestehen aus riesigen Zahlenkolonnen und marschieren endlos zum Klang der Musik. Aber was, fragt sie am Ende, sind eigentlich Zahlen?

Die Tochter Byrons lebt fort in einem Roman von William Gibson und Bruce Sterling. In The Difference Engine (1990) stellen sich die Autoren vor, Babbage habe seinen Computer bauen können. Das viktorianische Empire würde also mit Hilfe von Rechnern beherrscht werden. Ada taucht in diesem Roman als Tochter des Premierministers auf, zu dem Lord Byron hier geworden ist. Das Buch berichtet außerdem von einer Daguerrotypie aus dem Jahre 1855, auf der zu sehen ist, wie sie die Statue von Isaac Newton mit einem Lorbeerkranz behängt. In einem graphischen Roman von Sydney Padua wird die Geschichte Adas und Babbages umgeschrieben: Es gelingt ihnen hier, die Analytische Maschine fertigzustellen und das Verbrechen in der viktorianischen Zeit zu bekämpfen.

Ein Beitrag von Prof. Elmar Schenkel

Literaturhinweise:

Alic, Margaret. Hypatias Töchter. Der verleugnete Anteil der Frauen an der Wissenschaft. Zürich: Unionsverlag 1987.

Delius, Friedrich Christian. Die Frau, für die ich den Computer erfand. Berlin: Rowohlt 2009.

Padua, Sydney. The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage: The (Mostly) True Story of the First Computer. London: Penguin 2015.

Toole, Betty Alexandra, Hg. Ada, the Enchantress of Numbers. A Selection from the Letters of Lord Byron’s Daughter and Her Description of the First Computer. Mill Valley, Cal.: Strawberry Press 1992.

Woolley, Benjamin. The Bride of Science. Romance, Reason and Byron’s Daughter. London: Macmillan 1999.

© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.